【セミナーレポート】“金賞CLOオブザイヤー”に聞く、あるべきCLOの役割と物流統括管理者

ハコベルは毎月、エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストにオンラインセミナーをお届けしています。2025年8月は、日清食品株式会社の常務取締役で物流統括管理者(CLO)も兼務される深井雅裕氏をお招きして、同社が2019年から取り組んできたサプライチェーン改革の話などを交え、CLOの定義や求められる要件について伺いました。

この記事でわかること

- 改正物流効率化法に伴う改革の範囲について

- CLOと物流統括管理者の違い

- CLOに求められる役割とは

- 日清食品が取り組んできたサプライチェーン改革について

目次

日清食品株式会社

常務取締役 事業統括本部長兼Well-being推進部長

NISSIN ACADEMY学長 物流統括管理者(CLO)

一般社団法人フィジカルインターネットセンター(JPIC)理事

深井 雅裕 氏

1989年法政大学卒業。同年、日清食品株式会社入社。低温事業部、チルド食品事業部企画部、営業本部を経てタイ現地法人社長に就任。2015年帰国。営業戦略部を経て2019年から組織改革、サプライチェーンの構造改革、DX推進を担う。

エルテックラボ L-Tech Lab 代表

物流ジャーナリスト 菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は1,000件以上、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル㈱顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

多くの要件が求められるCLOは、チームで取り組むべき役割

セミナー前半では、CLOの役割と求められる資質、改正物流効率化法に伴う改革の範囲などについて、菊田氏が解説しました。

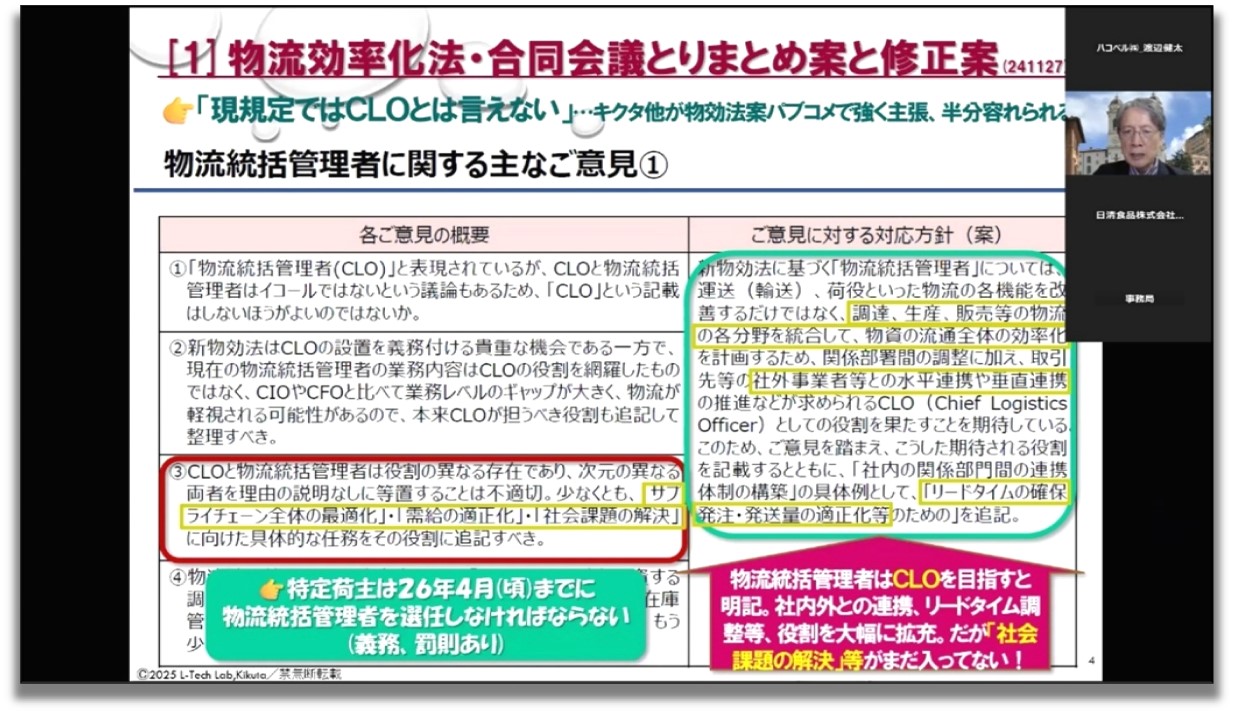

改正物流効率化法が今年4月に施行されるまでには、多くの議論がありました。当初案に対し、菊田氏ら有識者が強く主張した「CLOと物流統括管理者は役割が違う。サプライチェーン全体の最適化、需給最適化、社会課題の解決に向けた役割を追加すべき」という申し入れは一部受け入れられ、修正案には物流統括管理者の役割として社内外との連携やリードタイムの調整などが盛り込まれ、「物流統括管理者はCLOを目指す」という趣旨の文言が追記されました。しかし「社会課題の解決」などは盛り込まれず、十分とは言えません。

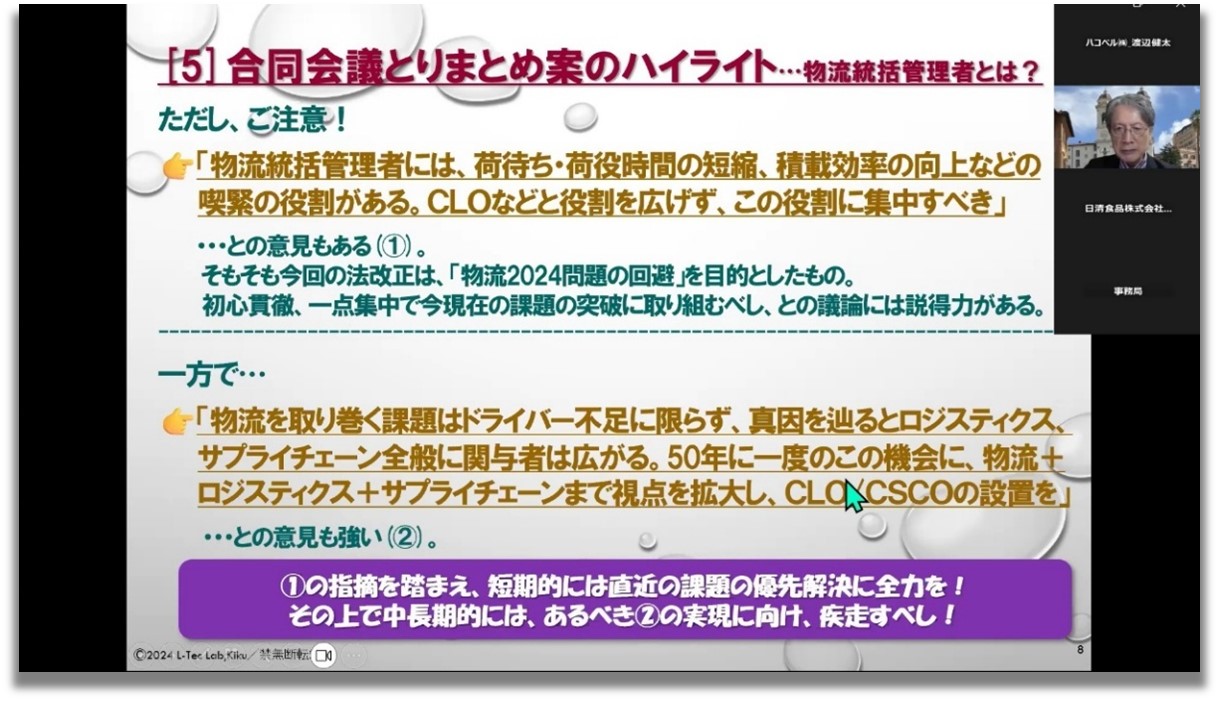

この機会に一気に改革を進めるべきという声がある一方で、「物流2024問題の回避」というそもそもの目的を踏まえ、荷待ち・荷役時間の短縮や積載効率の向上に集中すべきという意見もあります。菊田氏は、まず前者の課題に短期的に取り組み、中長期的には後者の実現もめざすという折衷案を示しました。

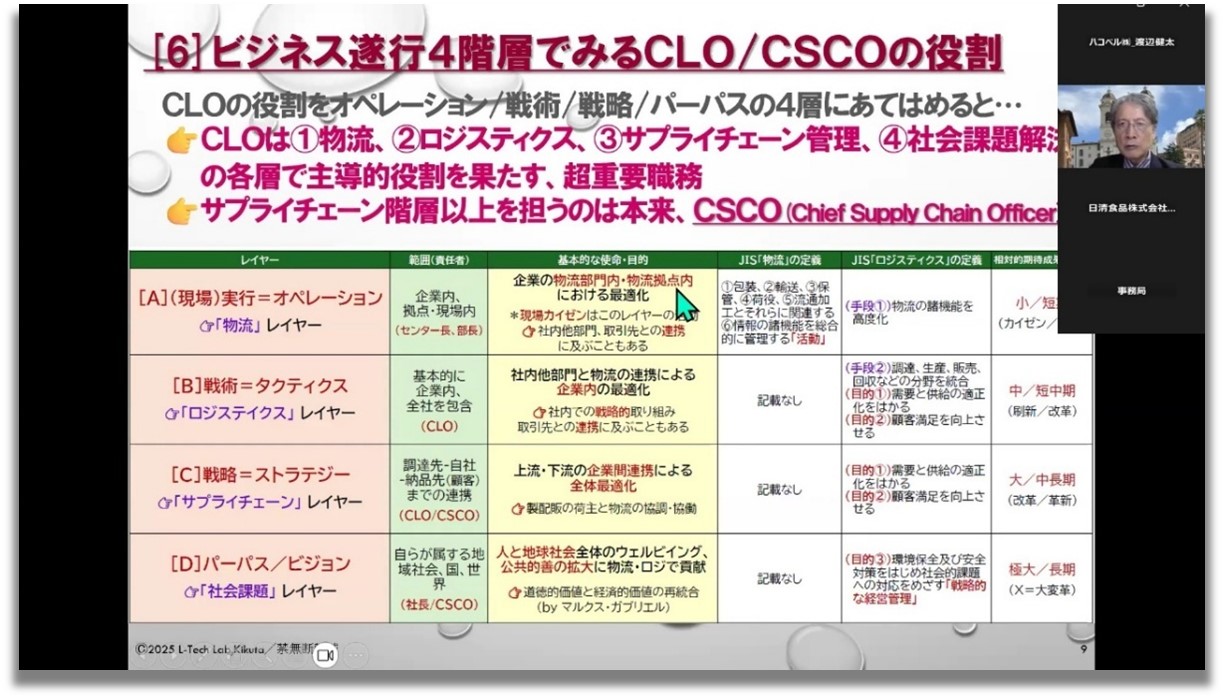

菊田氏は、ビジネスの遂行を現場から上へ向かって「実行」「戦術」「戦略」「パーパス」の4層に分けて説明。全レイヤーにおいて主導的役割を果たすのがCLOだと述べました。

「CLOにはさまざまな分野の知見、そして倫理観や使命感といった人格も求められます。このような役割を一人で担うのは難しいため、チームで取り組むことが大事です」

日清食品が「CLOには経営者の視点が必要だ」と考える理由

日清食品株式会社の深井雅裕氏が登場し、菊田氏の問いかけに答える形で講義が始まりました。まず紹介されたのは、日経ビジネスCLOオブザイヤー2025金賞を受賞した同社のロジスティクス改革です。

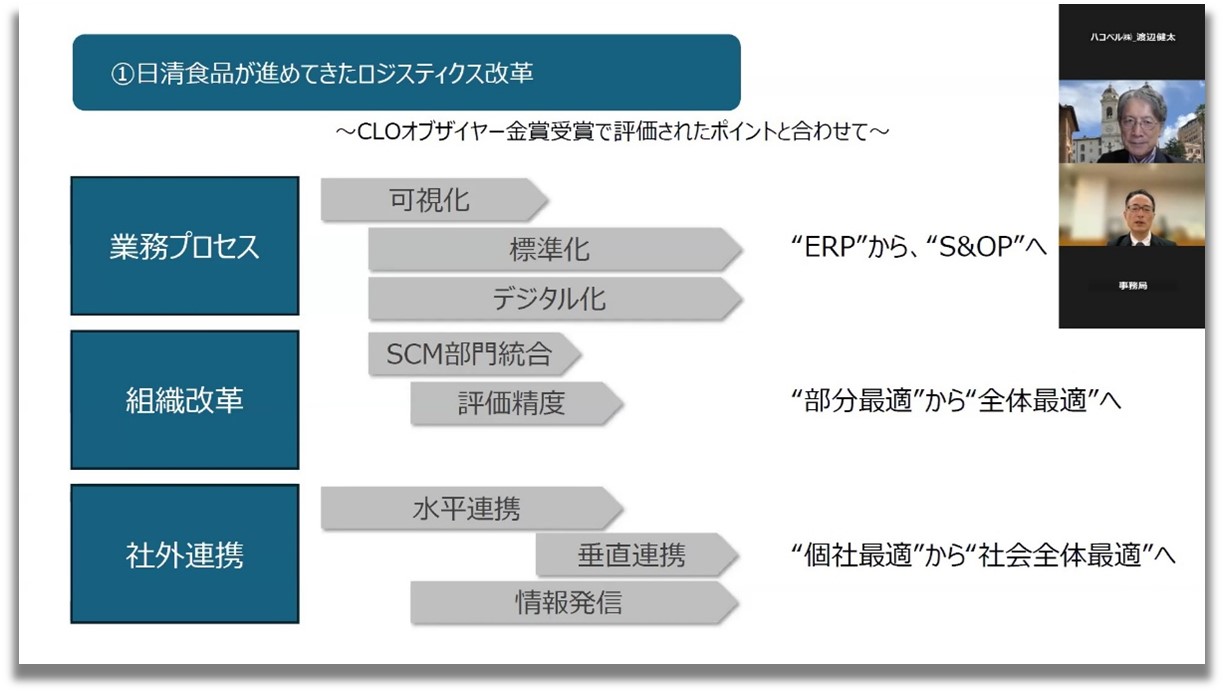

改革前、同社では各部署の業務プロセスが可視化されていませんでした。そのため、まずデータ化してプロセスを見えるようにしました。「現在はお金という切り口で業務プロセスを見られるようになりました。経営判断を迅速に行うため、システム統合なども進めました」

また、SCM(サプライチェーンマネジメント)部門を統合。従業員のモチベーション向上のため評価制度も変更し、全体最適を目指しました。さらに、個社でできることは少ないと考え、社外の仲間を集めてともに取り組みを行ってきました。

こうした努力がCLOオブザイヤーの受賞につながりました。評価理由には、アプリ活用による待機時間の可視化と削減、社外連携による積載率の向上、改革の仲間づくりのための情報発信などが挙げられています。

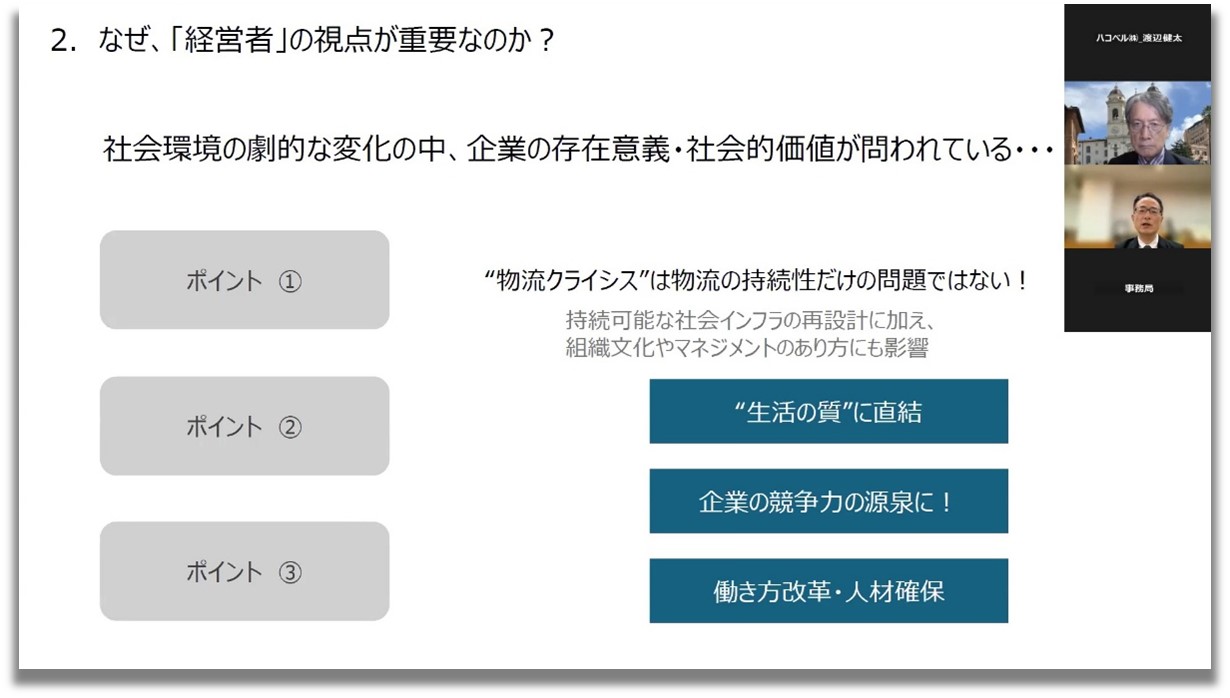

次に深井氏は「CLOには経営者の視点が求められる」とし、その理由を説明しました。

“物流クライシス”には人材確保の難しさも含まれます。企業は社会の変化に合わせて組織文化やマネジメントのあり方を変えていく必要があります。これからは、社会的な価値の創造がそのまま企業の価値、競争力となるはずです。

近年は温暖化によって原材料の調達が難しくなっていて、物流は生活の質にも影響を及ぼしています。サプライチェーンの維持には、持続可能な一次産業も含まれるのです。物流を統括するCLOは、事業継続のために人材や原材料まで及ぶ経営者の視点が求められるというわけです。

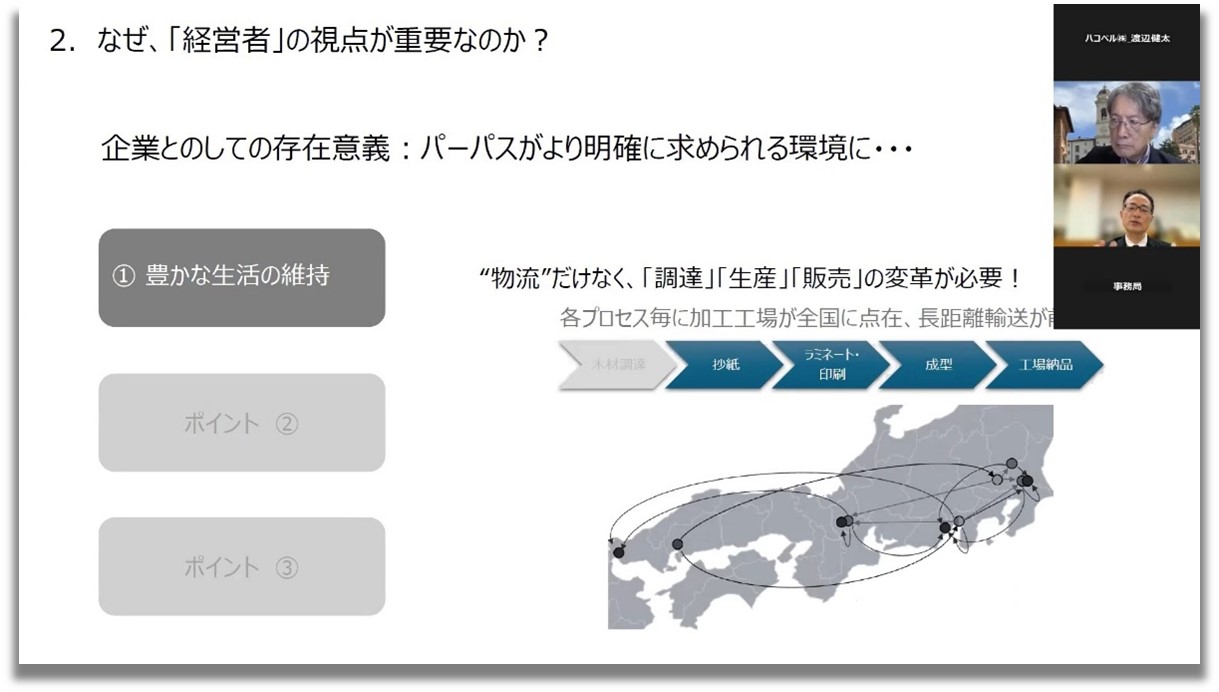

CLOが調達・生産・販売すべてを考えなければ、商品を「運ぶ」以前に「作れない」状況に陥りかねません。即席麺の容器の製造工程を可視化したところ、加工場が全国に点在していて、完成まで全国を行ったり来たりしていたことが分かりました。

「可視化して私たちも初めて知り、驚きました」と深井氏。現在は販売物流と調達物流を一体的に考え、効率的な輸送を進めています。CLOは資材のサプライチェーンまで把握し、持続可能な調達物流に取り組む必要があります。

社会が劇的に変化する中、ヨーロッパを中心に消費者や投資家の価値観がSDGs からWell-Beingへと変わりつつあります。深井氏は「Well-Beingにどれだけ貢献するかが新しい行動規範になるのではないか」と話し、Well-Beingが向上すると創造性が3倍、売上が37%向上し、離職率が51%改善したという論文を紹介しました。

ただモノを運ぶだけではなく、CO2排出量を抑えるなどWell-Beingにつながる活動をしているかどうか。こうした視点もCLOには求められます。

定義の議論で見えてきたCLO像は「ほぼCEO」の機能

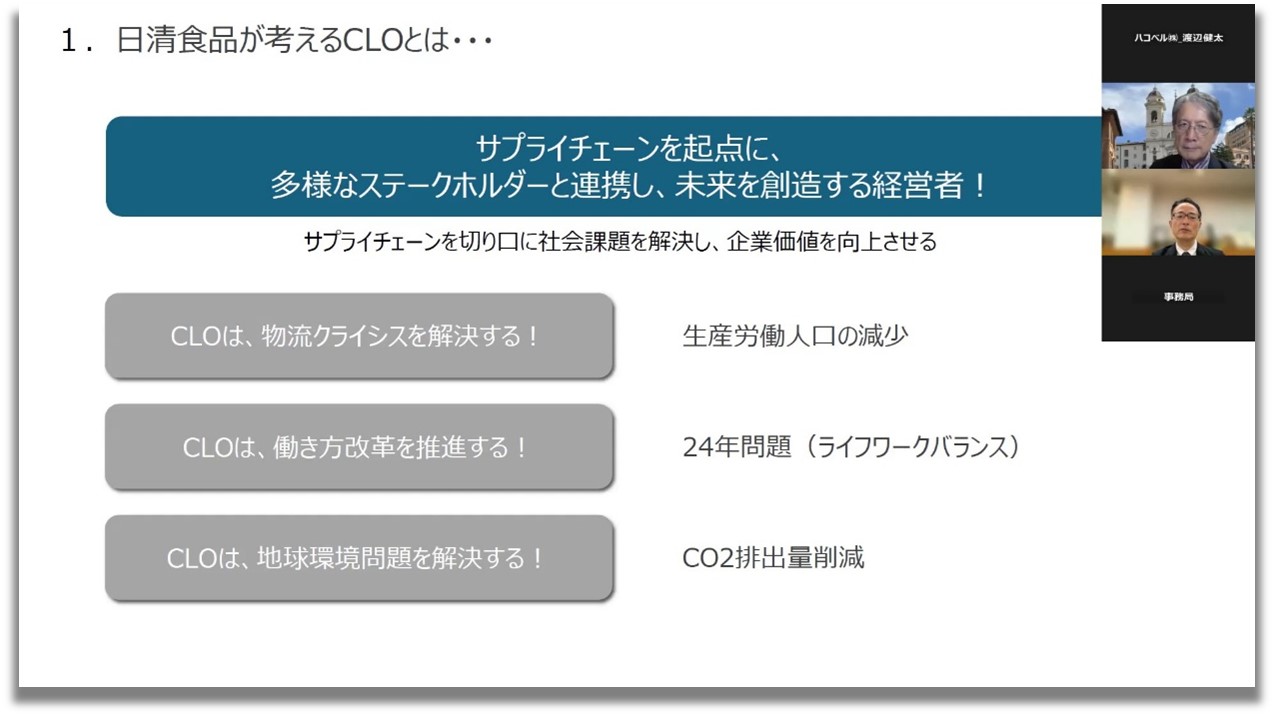

日清食品が考えるCLO像を、深井氏は「サプライチェーンを起点に、多様なステークホルダーと連携し、未来を創造する経営者」と表現し、これからのCLOには多様な社会課題を解決する役割があると説明しました。

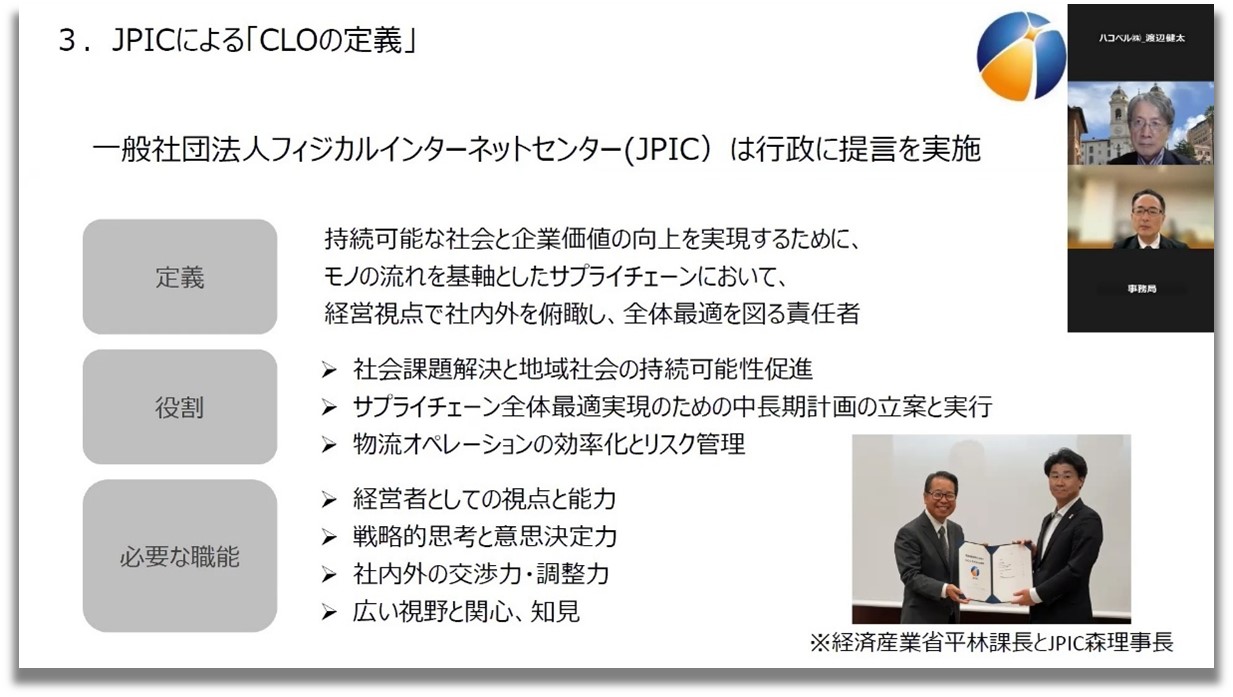

深井氏が理事を務める一般社団法人フィジカルインターネットセンター(JPIC)も昨年CLOの概念を定義し、経産省や国交省に提言しています。「白熱した議論の中でも、特に注目されたのは職務権限だった」と深井氏。定義にある「モノの流れを基軸としたサプライチェーンにおいて」を抜くとほぼCEOであり、有識者の集まりであるJPICにおいても経営者目線の重要性が確認されました。

「物流部長がCLOである必要はありません。荷待ち時間の改善ひとつとっても取引先と納品条件を交渉する必要があり、物流部長だけで実現するのは難しいでしょう。CLOは事業全体を見なければならないため、一人で担うことは不可能です。CLOとは機能であり、チームで取り組む必要があります。また、物流統括管理者、CLO、CSCOはすべて役割が違い、CSCOでなければ課題解決にはつながりません」

深井氏は「CLOが担うKPIは物流費ではなく株価ではないか」との考えを示し、「本気でサプライチェーンの最適化に取り組む企業は、評価されて株価が上がるはず」と話しました。

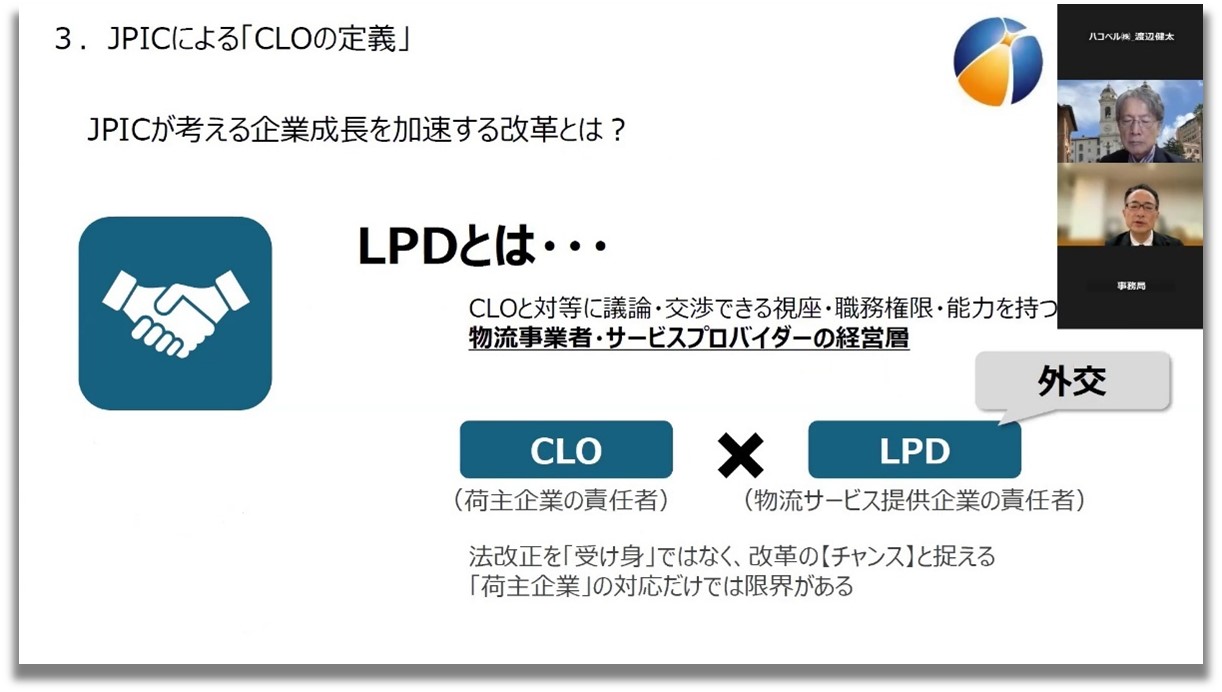

JPICでのディスカッションにおいて、議論の席にいた物流事業者からは「相談してもらえれば解決できることもあった」というコメントがあり、荷主と物流事業者が膝詰めで話をする必要性と、これまで出来ないと思っていたことも解決できる可能性が見えてきました。そこで生まれたのが、CLOと対等に議論・交渉できる物流企業の経営層を指すLPD(Logistics Producer)という概念で、CLOとLPDがパートナーとなることが重要です。

2019年から取り組んできた日清食品のサプライチェーン改革

2019年に入ってモノが運べなくなる危機が顕在化。日清食品は同年7月からサプライチェーン改革に取り組んできました。

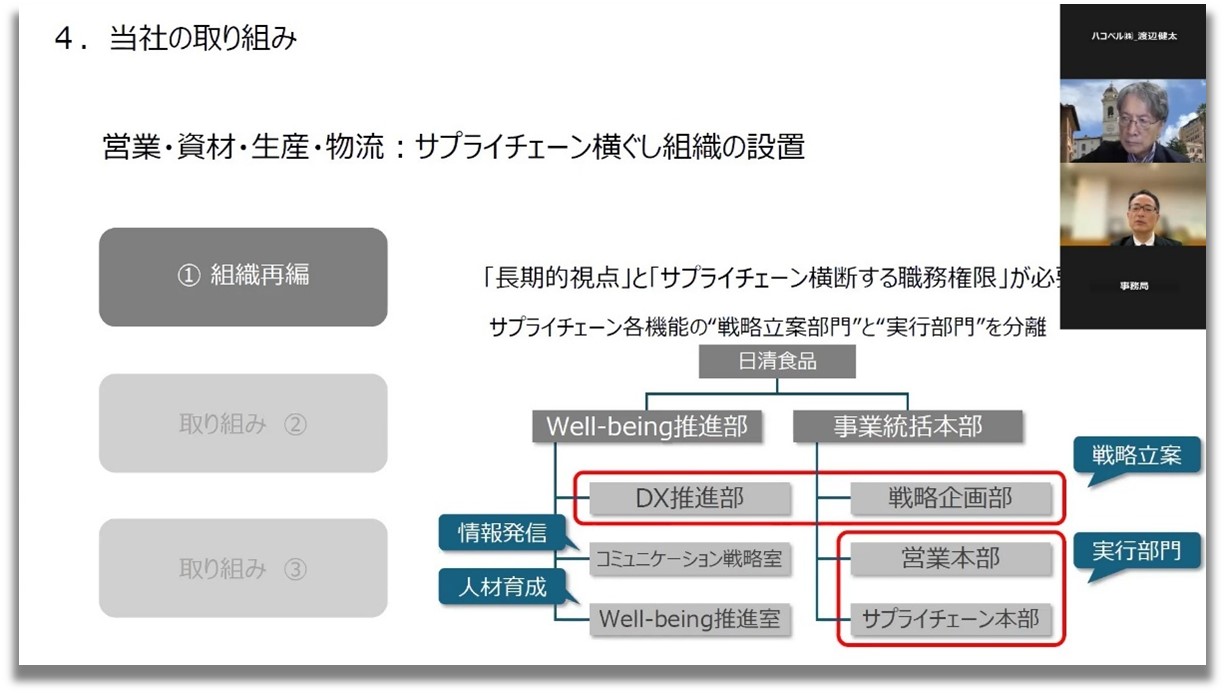

以前は部門ごとに最適化を進めていて、大きな非効率が生まれていました。現在は縦割りの部門に横串を刺すような形で戦略部門が全体を注視しています。また、以前は同じ部署が行っていた戦略立案と戦術実行を分離。戦略立案部門は改革に、実行部門は改善に取り組んでいます。

改革前は「物流はコストセンター」という認識だった経営陣も、現在はサプライチェーンの維持を経営課題として捉えています。異業種の事業者とのフレキシブルなネットワーク形成のため、PoC(Proof of Concept)も積極的に推進。1社対1社の連携に関してはノウハウがたまりつつあります。「いかに変化を捉えて迅速に対応するかが肝要です。私はさまざまな会合に参加して仲間を見つけ、相談し、素直に意見を聞くようにしています」

進化するAIの活用も重要です。「この資料も骨子からスライドまで、ほとんどをAIに作ってもらいました。複数社が連携するフレキシブルな協業も近いうちにできるでしょう。業務もAIの活用が前提となり、大規模な人材削減が起きるはず。そして、そこを目指すべきです」

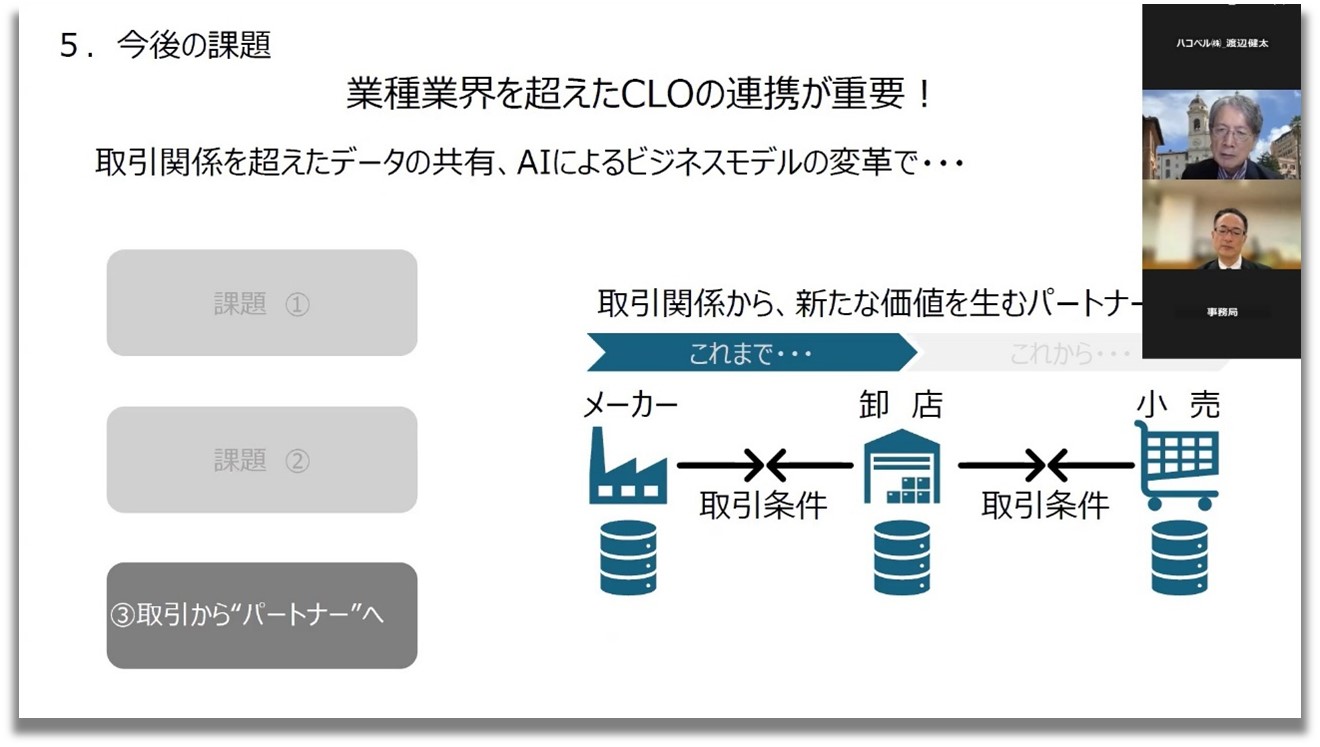

改革の形骸化を危惧する深井氏は、生産性の高い社会を作るチャンスだと強調。「進んでいる業界内での連携に加え、業種業界を超えた連携に力を入れることが大事です。標準化が加速され、メリットも大きくなります。商習慣やルールの違いは話し合いで解決できるはずです」

各業界で行政主導による商品データの標準化が進められていますが、この動きに乗るだけでは不十分です。AIの活用を視野に入れ、民間主導の取り組みも並行して進める必要があります。

「製配販のデータが共有されれば、これまでのような交渉は成り立たなくなります。各社が同じデータを見ながら取引先がパートナーになることで、さまざまな社会課題が解決されていくはずです。それを主導するのがCLOであり、LPDです。JPICを活用していただき、一緒に業種業界を超えたCLOの連携を進めていきましょう」

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)