【セミナーレポート】トップクラス食品卸・三菱食品が挑む サステナブル・サプライチェーン構築

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベルウェビナー。2025年10月は、食品卸業界から三菱食品株式会社の取り組みをご紹介いたしました。同社執行役員でロジスティクス本部長の白石豊氏に、持続可能な物流のための取り組みや今後の展望について、詳しくお話しいただきました。

この記事でわかること

- 食品卸業界の物流課題について

- サステナブルなサプライチェーン構築実現のための三菱食品の取り組みについて

- 三菱食品の物流DXと他企業との連携について

目次

三菱食品株式会社

執行役員 ロジスティクス本部長

白石 豊 氏

1994年株式会社菱食(現三菱食品)入社。多数の小売業向け専用物流センター構築に関わる。1990年代の卸を結節点とする食品サプライチェーンから2000年代以降の小売業を核とした食品SCMへの変遷を経験し、物流合理化やサステナビリティ観点の重要性を認識。2022年度からSCM統括物流DX推進オフィスの室長として食品物流の変革に取り組み、データを起点とした業界・企業の垣根を超えた協業に着手。2025年度からはロジスティクス本部長として引き続き物流DXと全社CRE戦略および関係会社主管部業務を推進。入社以来、一貫して物流畑で活躍し、行政が主導する製配販連携や物流施策などの取り組みにも協力している。

エルテックラボ L-Tech Lab 代表

物流ジャーナリスト 菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は1,000件以上、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル㈱顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

物流事業者も荷主も、人材確保のため労働環境の改善が必要

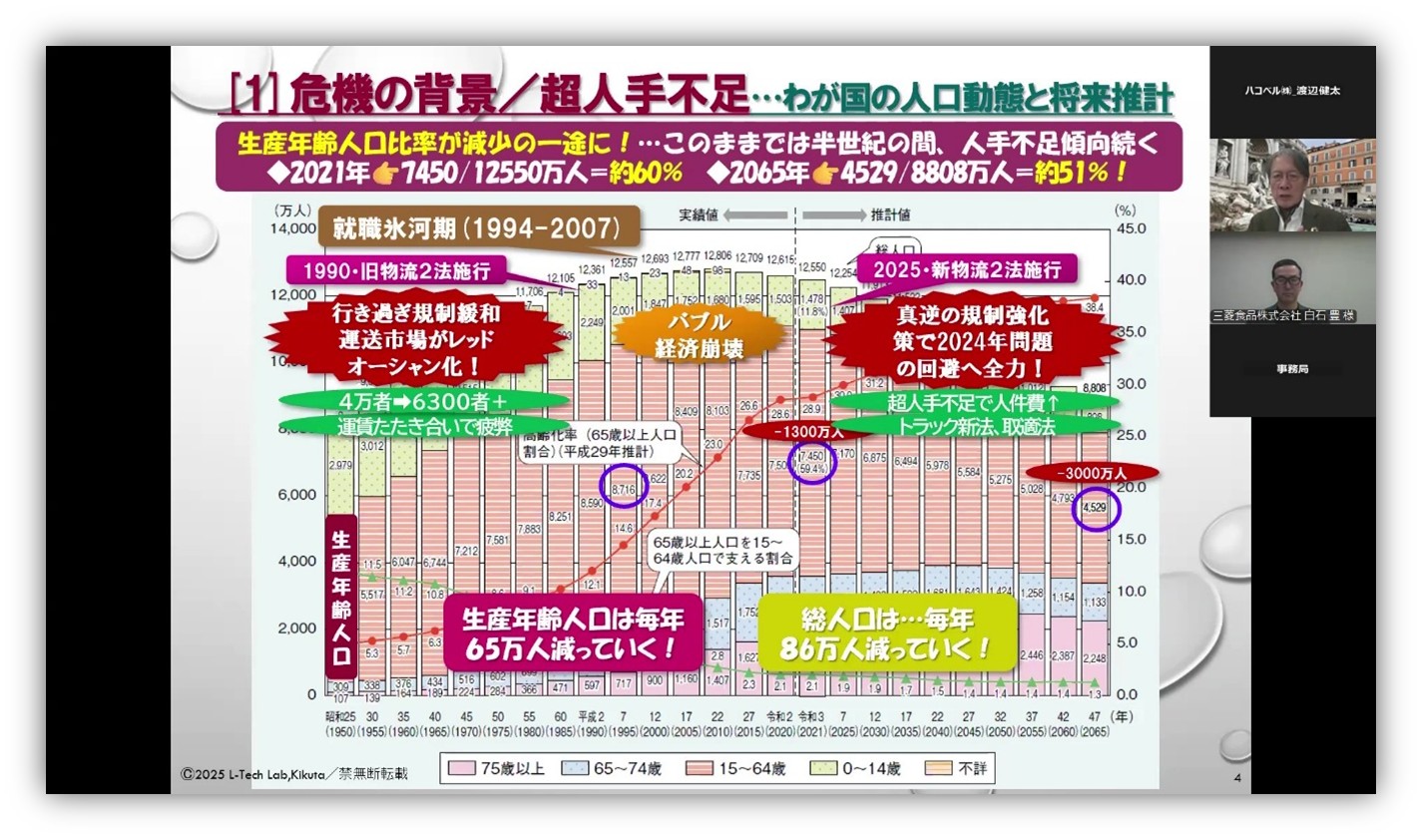

セミナー前半は前振り解説。菊田氏が食品卸業界の物流課題と解決方法について話しました。物流危機の背景にあるのは人手不足です。1990年代、物流事業者不足の対策として旧物流2法が施行されました。しかし、バブル崩壊と重なったため運送市場はレッドオーシャン化。4万者だった物流事業者は10年間で6万3,000者に膨れ上がり、値下げ競争が過熱して業界は疲弊しました。

また、少子化によりこの25年で生産人口は1,300万人減少。40年後にはさらに3,000万人減る見込みです。人口が減れば物流需要も減りますが、2040年くらいまでは総人口の減少スピードより生産年齢人口の減少スピードの方が速いと考えられ、今後10数年は顕著な人手不足の続くことが予想されます。心配されていた2024年はそこまでの影響はありませんでしたが、2030年には大きな影響が出るでしょう。

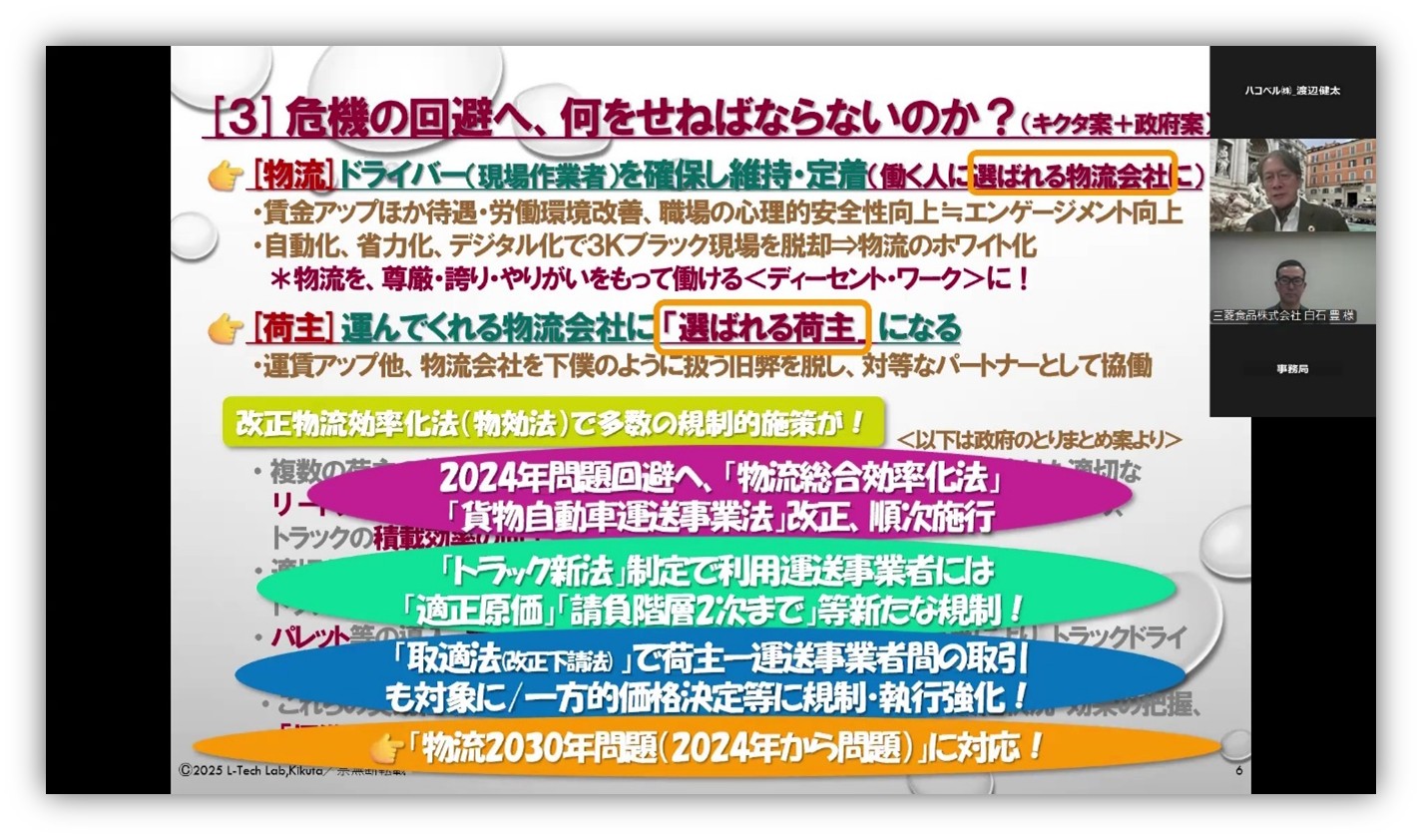

そこで打ち出された対策が、今年から来年にかけて施行される新物流関連2法やトラック新法、取適法(改正下請法)です。これら怒涛の規制強化により荷主や物流事業者には「積載効率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」などが課され、ドライバーの保護がいっそう進みます。

人手不足による物流危機を回避するには、働く人に選ばれる物流会社に、物流会社やドライバーに選ばれる荷主にならなければなりません。そのためには、ドライバーに限定しない「物流で働く人すべての労働環境保全」と「地球と社会の環境保全」が必要です。

菊田氏はそう強く訴えて本題へとつなげ、三菱食品の白石氏が登壇しました。

異業種との連携、垂直統合に注力して全体最適化をめざす

三菱食品は、サプライチェーン全体の最適化のために優れた取り組みを行った企業を表彰する「サプライチェーンイノベーション大賞2025」優秀賞を受賞。白石氏は、今回のセミナー内容の大部分がその受賞事由だと述べ、同社の事業と変遷、現在の取り組みについて話しました。

三菱食品は、今年3月に100周年を迎えた食品卸。従来のパーパスに昨年「サステナビリティ重点課題の同時解決」を加え、持続可能性への本気度を示したばかりです。仕入先・販売先とも数が多いのが特徴で、仕入れ先は約6,500社、販売先は約3,000社(約16万店舗)あります。

食品卸の役割や物流ニーズの変化に敏感に対応してきた同社は、小売り向け物流倉庫からから始めて、90年代には他社との差別化を図るため全国にRDC、FDCを整備。その後、小売業専用センター設置のニーズが急増。2000年代は常温と低温で別に作っていましたが、2010年からは統合して多温度帯のプロセスセンターやセントラルキッチンを併設するようになりました。2020年代からは、物流クライシスによる全体最適化のニーズを受け、業界横断型のチャレンジを進めています。

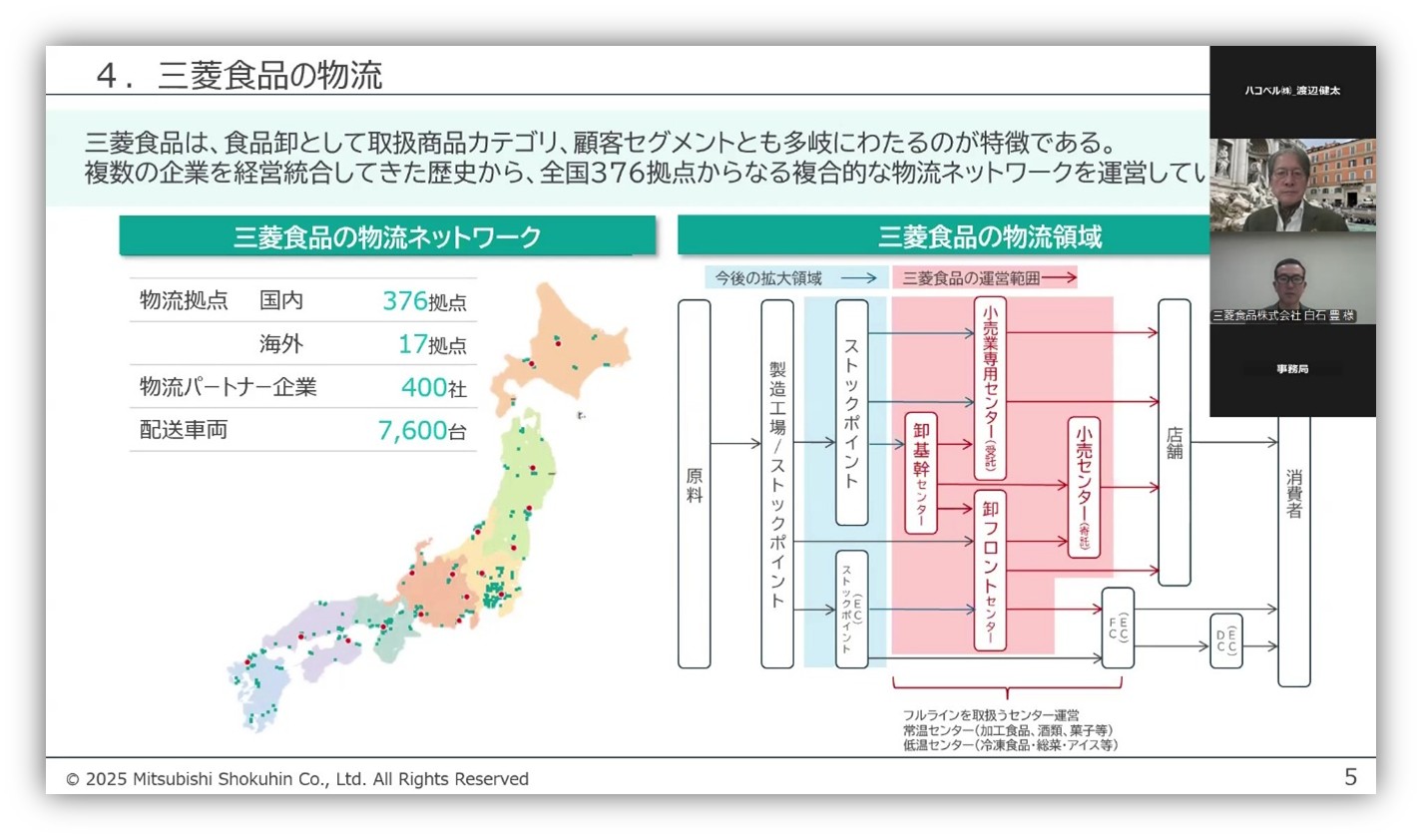

「全国に376カ所の物流拠点があり、400社の物流パートナー企業がいて、1日あたりの配送車両は7,600台にのぼります。近年は卸の機能より3PLとしての役割が大きくなりつつあり、多様な小売店の物流を請け負っています」(白石氏)

CLOの配置や可視化・最適化・オープン化に加え、2025年4月には自社の物流運用部門をカーブアウトさせて株式会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズを設立。非食品分野の企業ともスムーズに取引できるようにしました。現在はメーカー物流代行の可能性を模索し、垂直統合の提案も積極的に進めています。

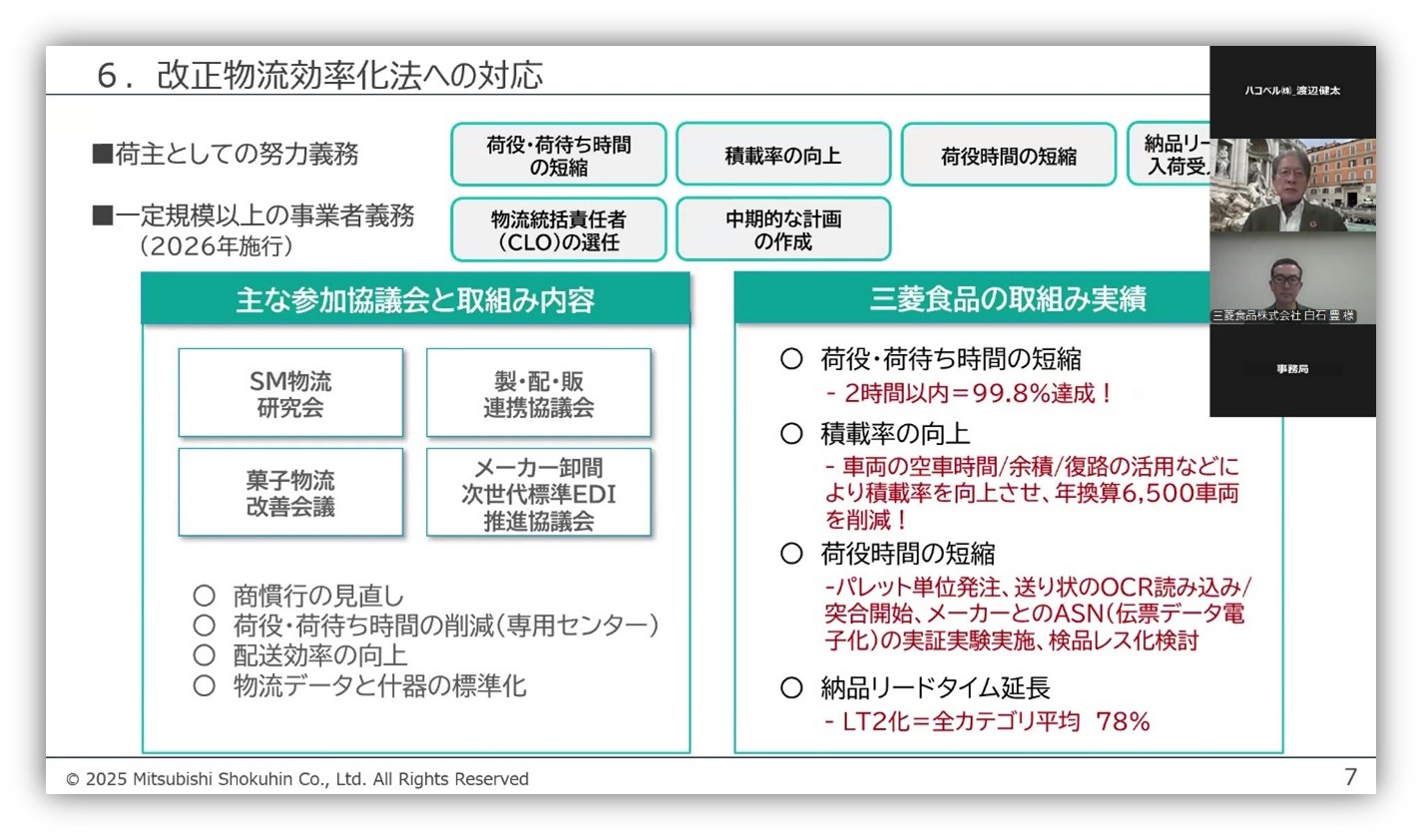

改正物流効率化法への対応施策では、すでに成果も出ています。白石氏は「荷役・荷待ち時間を短縮するには、待たせない意識が大事。入荷予約システムを活用して出来ていないところを潰したりもしましたが、それよりも、待たせることは着荷主としてNGという社内啓蒙が効いたと思います」と意識改革の大切さを語りました。

また、空車時間や復路の活用で実績を上げているものの、積載率は可視化が難しいといいます。「ユニットはかご車、カートラック、パレットなどバラバラで大きさも形も異なります。国交省が推奨する重量基準とは発想が違い、積める量は容積で決まるというのが現場の認識。積載率という考え方の統一もこれからだと考えています」

可視化により輸配送の実態を把握 誰もが課題に気づける仕組みに

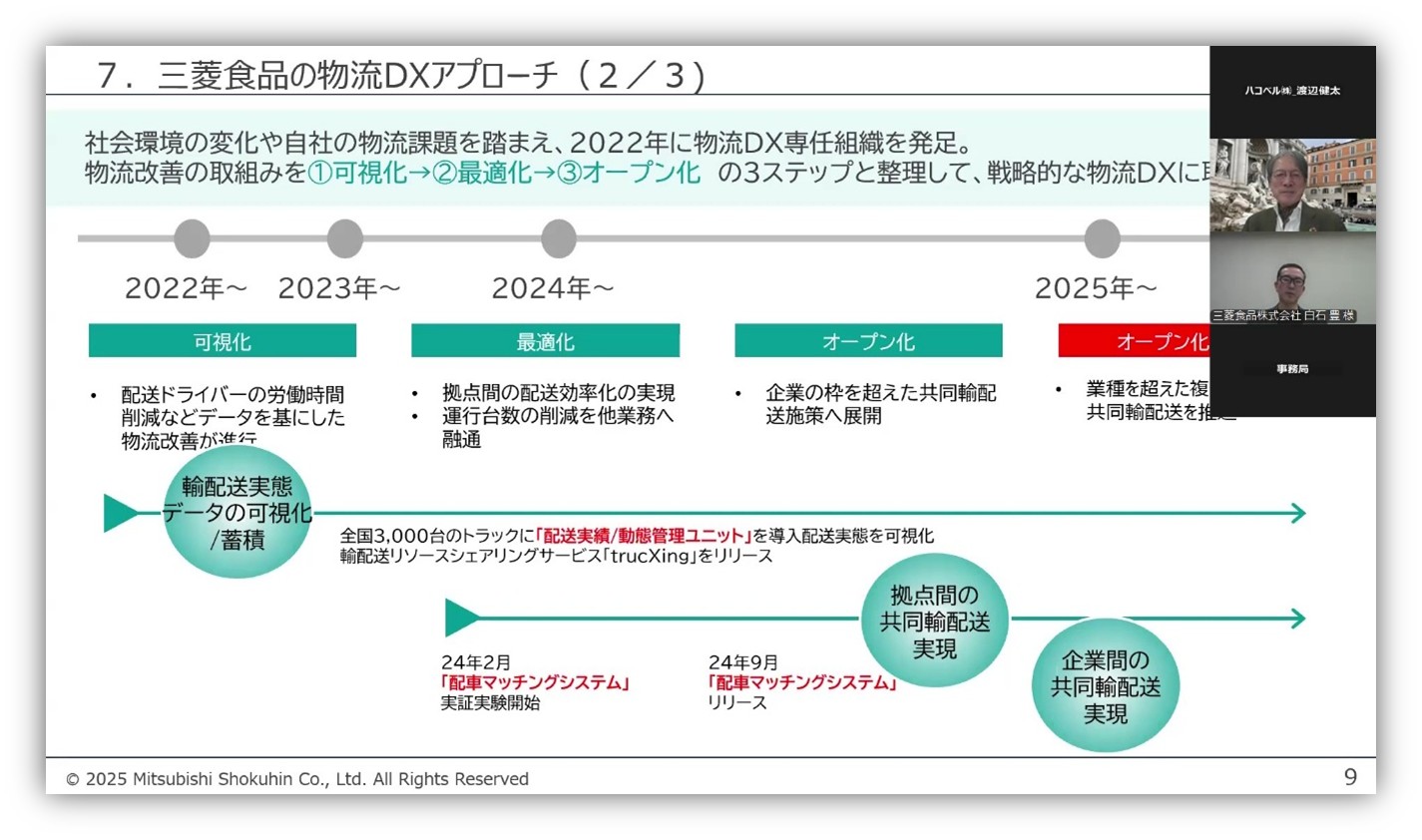

白石氏は「DXの主体は事業のトランスフォームであって、デジタル化はその手段にすぎません」と強調し、物流改善の取り組みを可視化→最適化→オープン化の3ステップに整理し、戦略的に進めていると話しました。

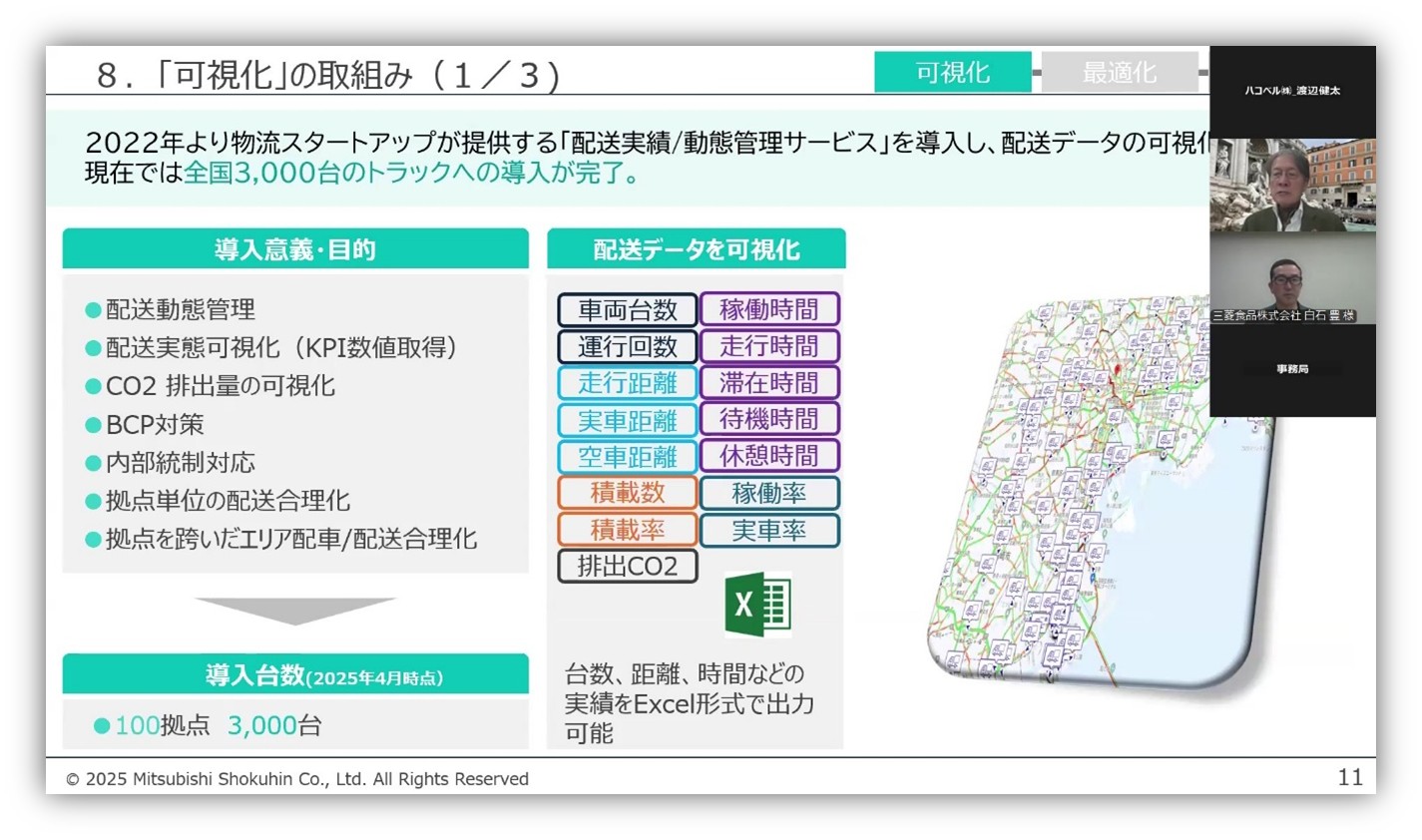

2022年にDX推進オフィスが設置され、白石氏は室長に任命されました。当初はミッションも定まっていませんでしたが、すぐに「輸配送の実態を把握しないことには、最適化も何もできない」と気づきました。そこで、自由にできる3,000台のトラックにGPS機能や庫内可視化ツールを導入してデータの蓄積を開始。配送実態をダッシュボードで見られるようにして、Excelで出力可能にしました。

運送会社も配送データを持っていますが、荷主に開示する義務はありません。しかし、生産効率を上げるにはデータの蓄積と可視化は不可欠です。だから荷主は自ら仕組みを用意する必要があるのです。荷主には計画データや実績データもあるので、より多くの情報から最適化をめざせます。

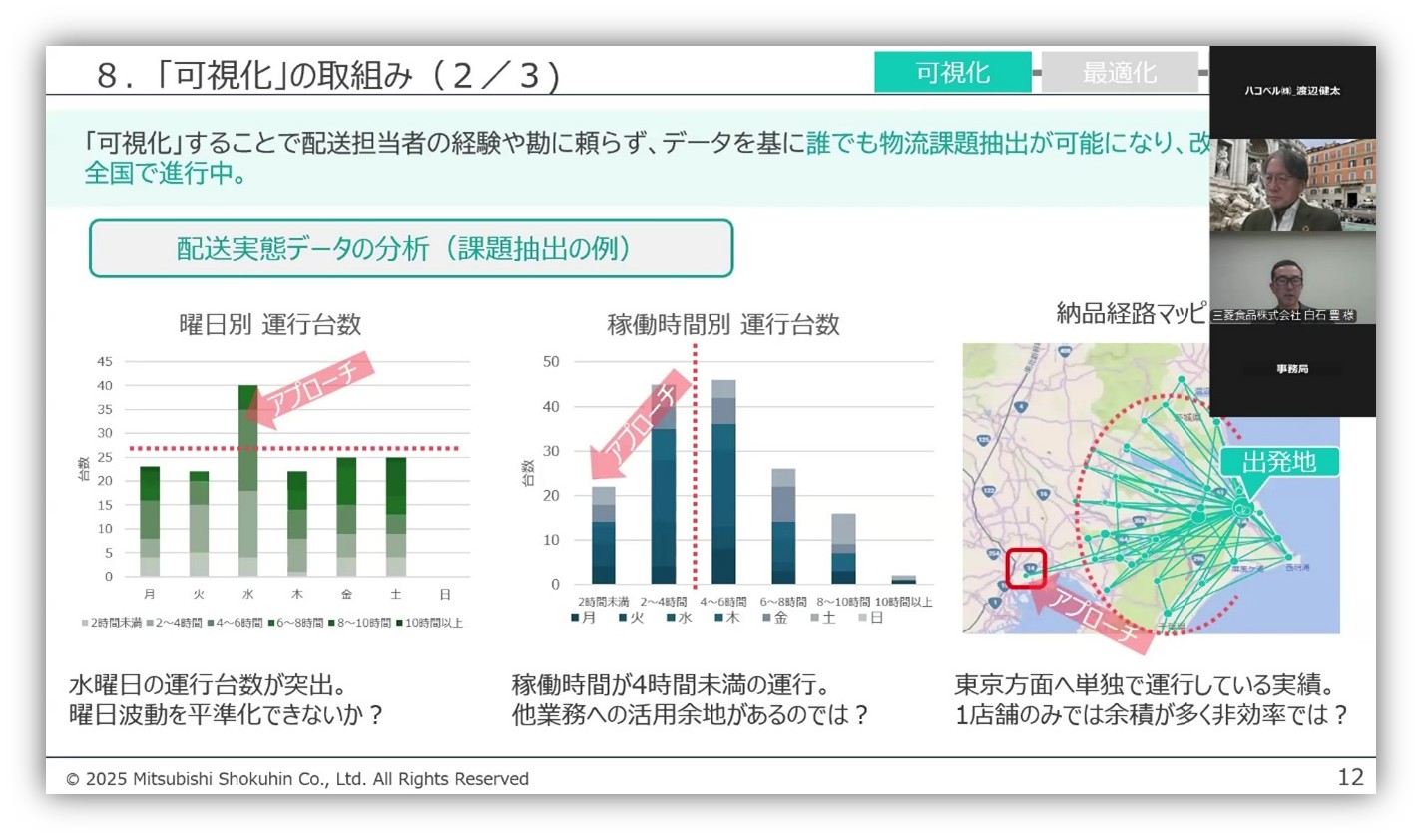

「この可視化により、配送担当者の経験や勘に頼らず、誰でも課題に気づけるようになりました。例えば、曜日や時間帯によって運行台数や稼働時間がどう違うか。データを元にトラックの稼働を平準化すれば、運送事業者の収入安定にもつながります」(白石氏)

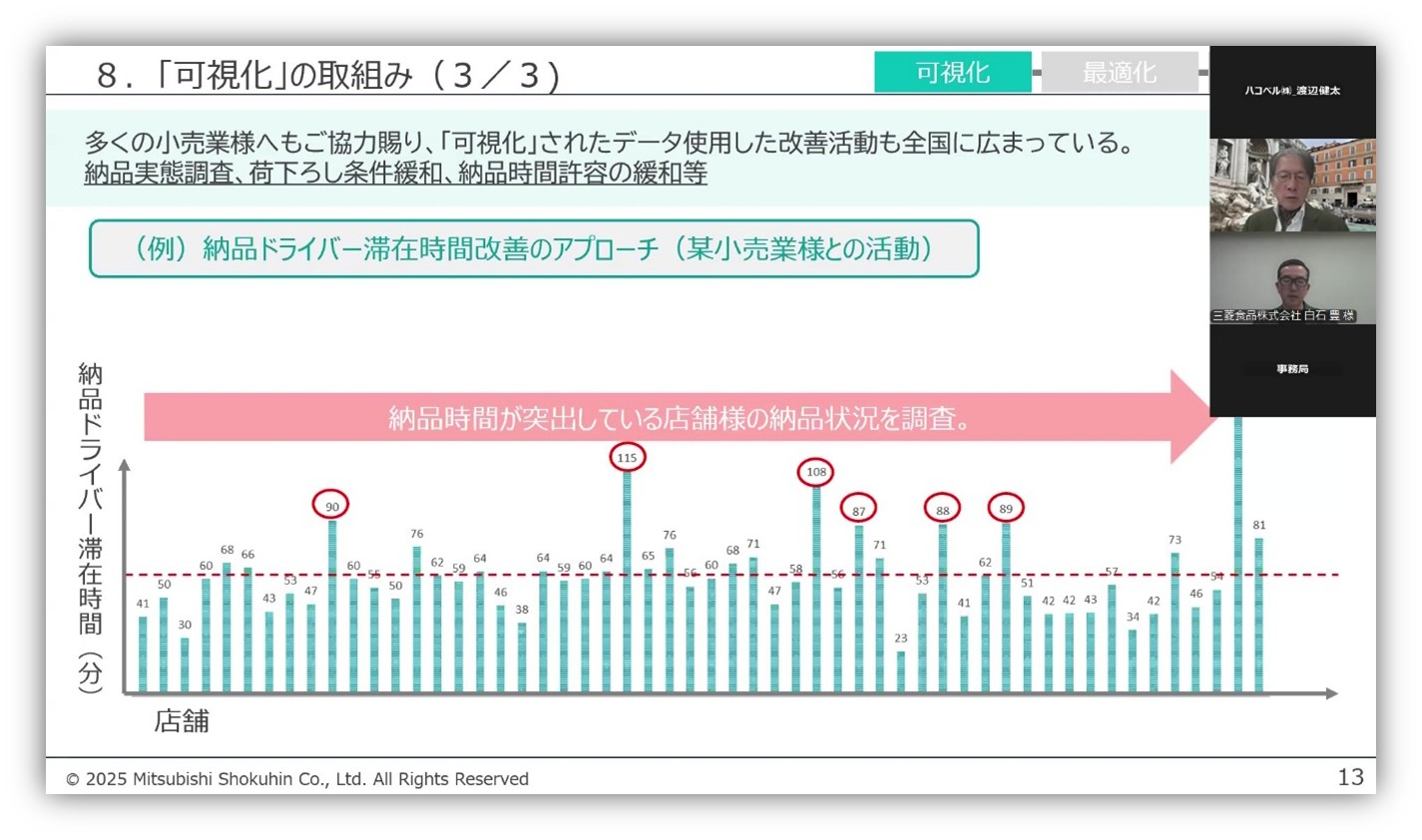

小売店への配送時の滞在時間が長い店舗では、ドライバーが品出しの協力や段ボール整理を行っていることも明らかに。実態把握は、ドライバーの負担となるローカルルールの是正にも役立っています。

他企業との連携を進め、ともに物流の未来をつくる

データはアプリ開発にも活用し、場所・時間・頻度などの条件を入れると半自動的にコースマッチングができる配車マッチングシステムを開発。2024年9月にリリースしました。これにより、物流網の異なるコンビニ、スーパー、生協などの共同輸配送が効率よくスピーディに行えるようになりました。

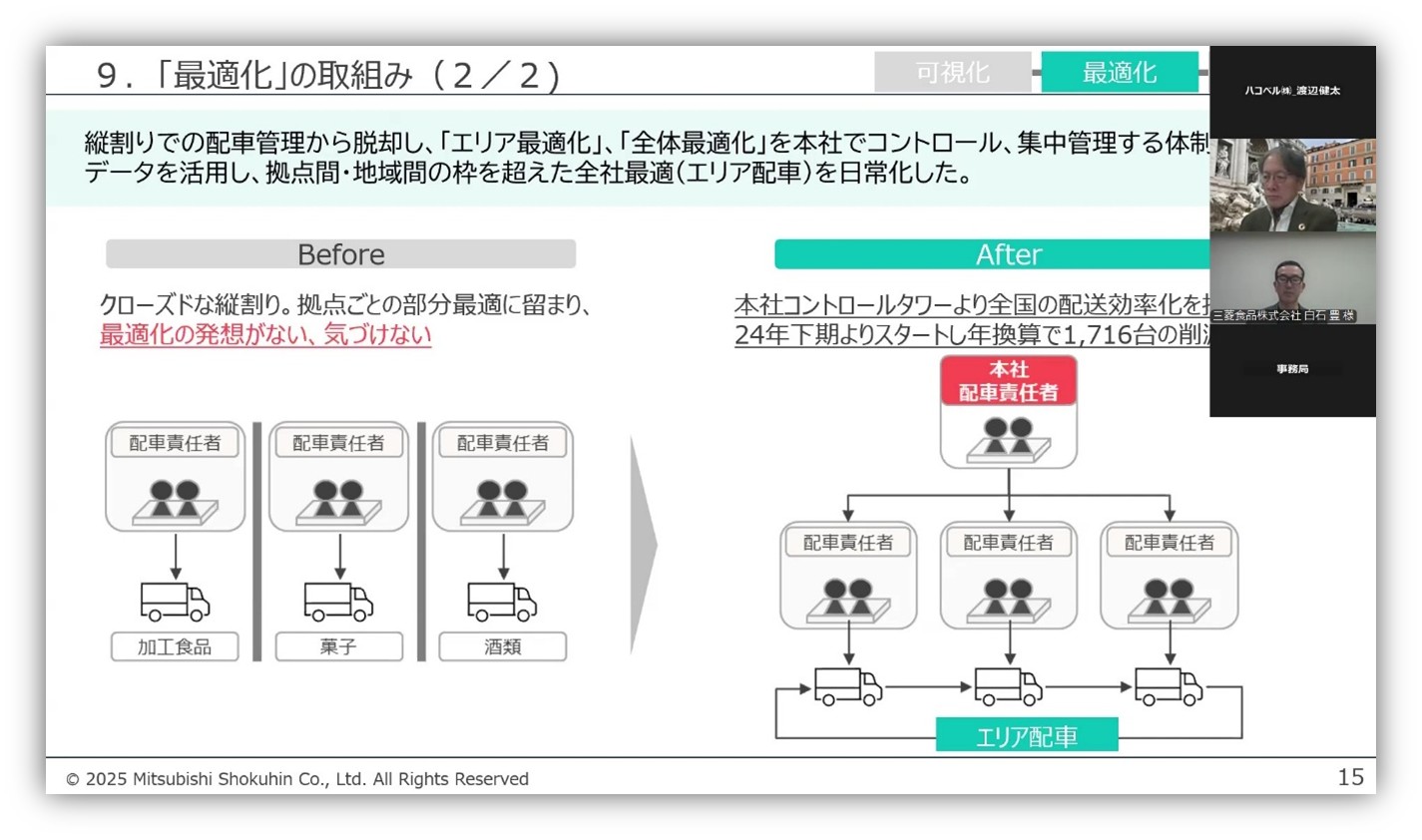

配車管理も見直しました。会社別の配車担当者に加え、会社を横断して全体をコントロールする配車責任者を本社に配置。2024年下期から始めて、年換算1,716台となる配送車両の削減に成功しています。

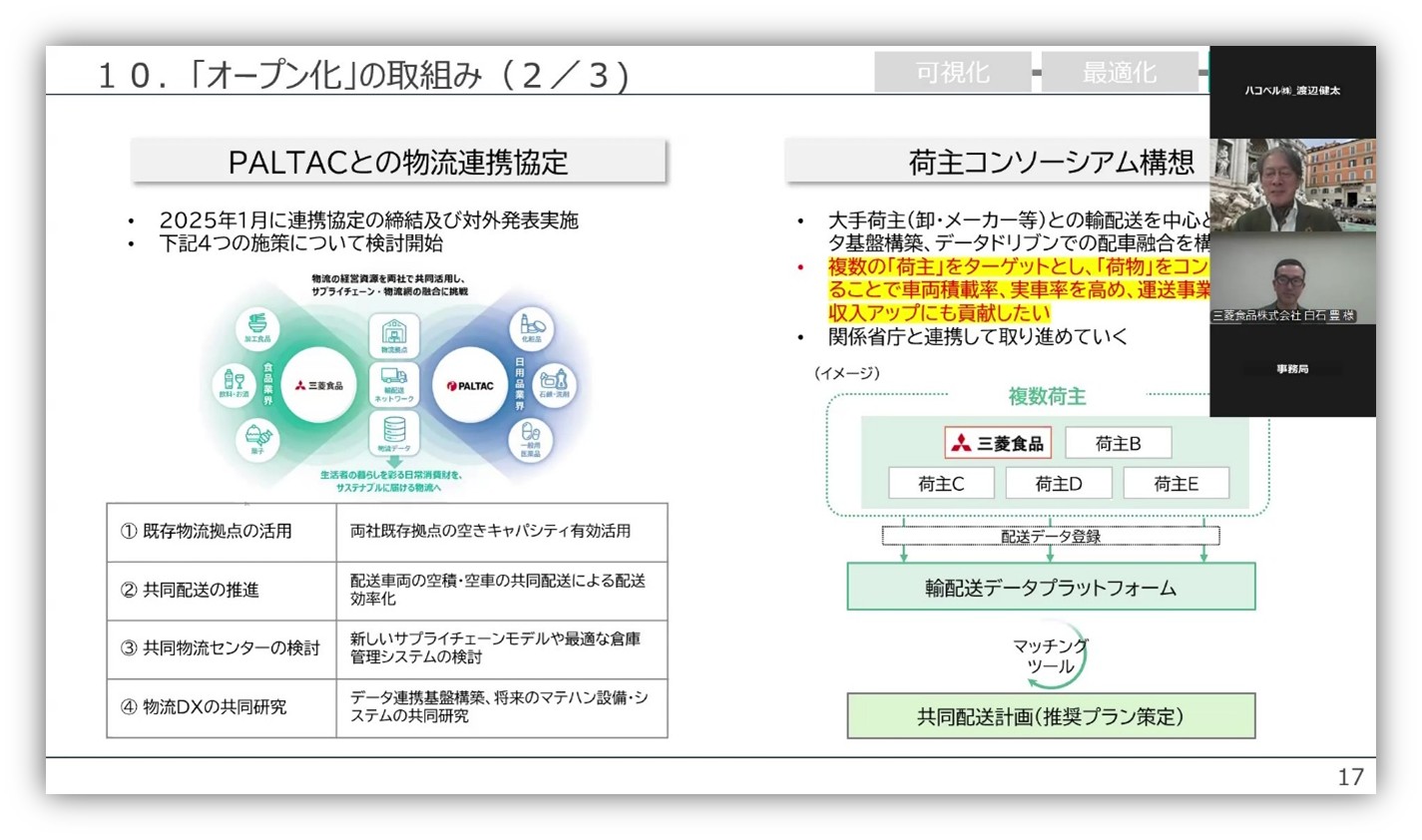

2025年1月からは、日用品卸の最大手PALTACとの協業をスタート。ある会合でデータの話から事業変革の話になり、一気に話が進んだといいます。「デジタルを起点とした会話だったから具体的な取り組みに昇華できました」と白石氏。輸配送にとどまらず、今後は機械装置や物流拠点の共有化も検討しています。

大手荷主を集めて効率的な共同配送をめざす荷主コンソーシアムも構想中です。イメージしているのは、ひとつのプラットフォームに各社が輸配送データを登録すれば、組み合わせ結果が得られるようなもの。食品は同じ時間帯の納品が多いことから、「食品以外の分野の方が連携しやすい」と考えています。

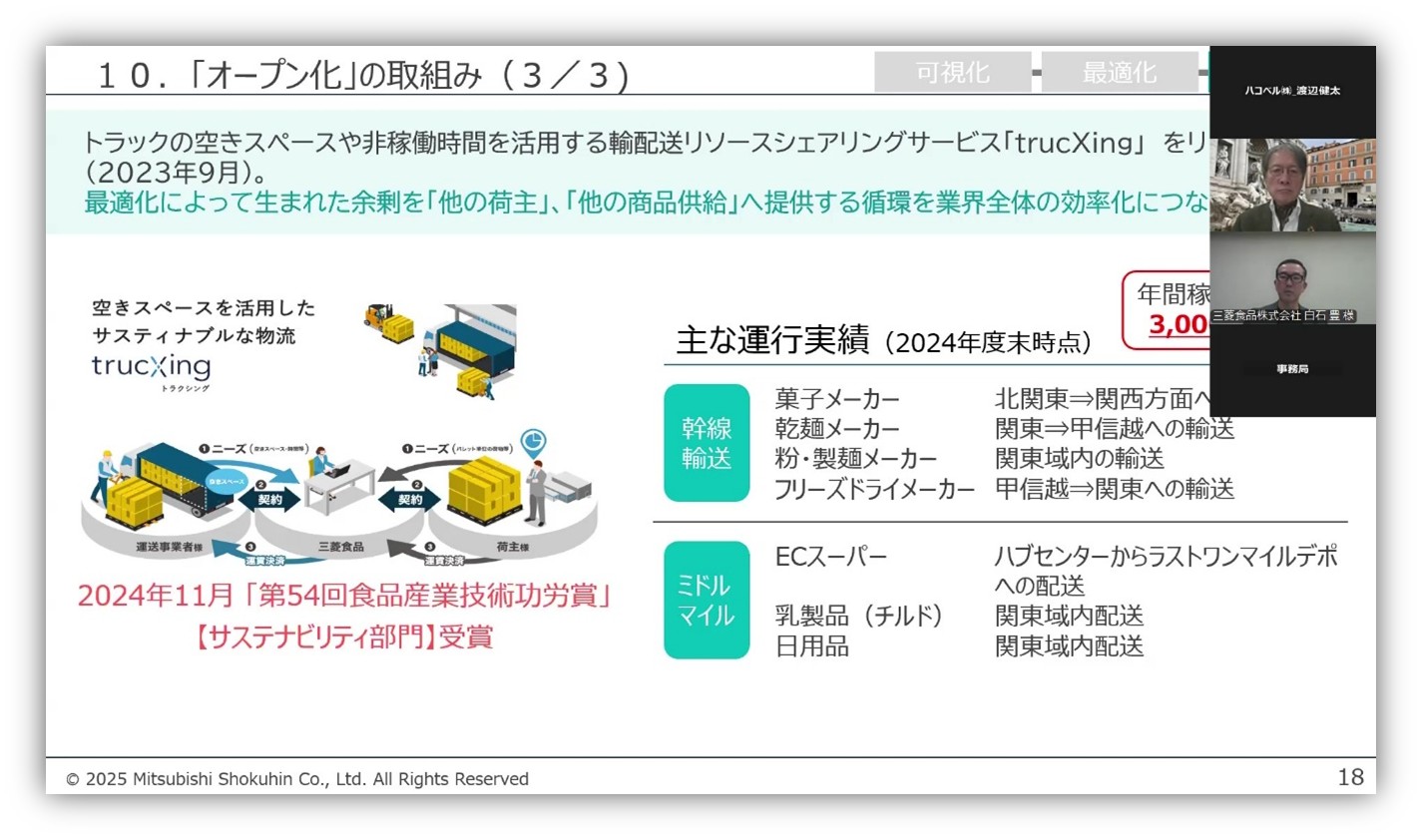

配車マッチングシステムは、共同配送に必要なデータがあれば他企業との取り組みも可能。2023年9月には、輸配送リソースシェアリングサービス「trucXing」を始め、効率化によって生まれた既存車両の空きスペースを他社に提供しています。白石氏は「今後、多くの企業で協力し合ってより良いサービスにしていきたい」と力を込めます。なお、それでも余る空きスペースは外部に公開し、必要とする企業が利用できるようにしています。

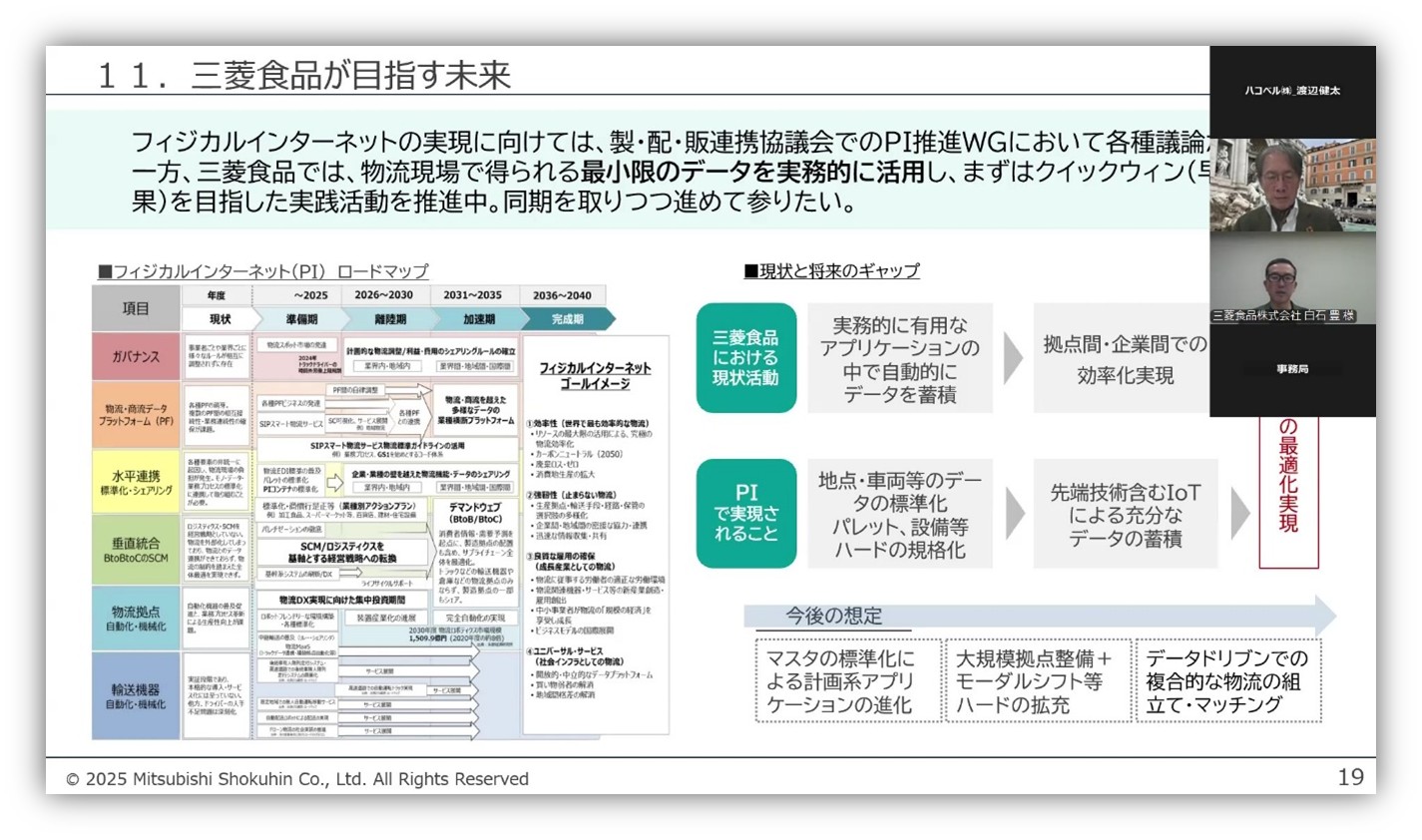

標準化に加え、フィジカルインターネット実現のために民間事業者としてできることを推進すれば、より連携・統合がしやすくなっていくはずです。車両の有効活用は荷主にとってメリットがあるだけでなく、物流事業者にも最大収入をもたらすことが可能。ドライバーの賃金向上、選ばれる荷主にもつながります。

白石氏は「三菱食品は『物流』を経営の最重要アジェンダと認識している」とした上で、「サステナブルなサプライチェーンの実現に向けて、行政および他企業様との連携を深め、物流の未来を一緒に創っていきたいです」と結びました。

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)