作業の見える化を実現!物流業務フロー図の目的やメリット、作成方法を解説

「業務の全体像が見えにくい」「属人化を防ぎたい」「無駄な作業を減らしたい」 物流現場で、こうした課題を抱える企業が増えているのではないでしょうか。その解決策として注目を集めているのが、物流業務フロー図による作業の可視化です。物流業務フロー図による作業の可視化は、複雑な物流プロセスにおいて業務効率化やコスト削減、品質向上を実現します。

本記事では、物流業務フロー図の概要や作成手順、作成時のポイントを詳しく解説します。物流業務フロー図の作成に必要な情報収集から実際の作成までの流れをわかりやすくまとめました。業務の可視化を通じて、より効率的な物流オペレーションの実現を目指しましょう。

この記事でわかること

- 物流業務フロー図とは

- 物流業務フロー図のポイント

目次

1. 物流業務フロー図とは

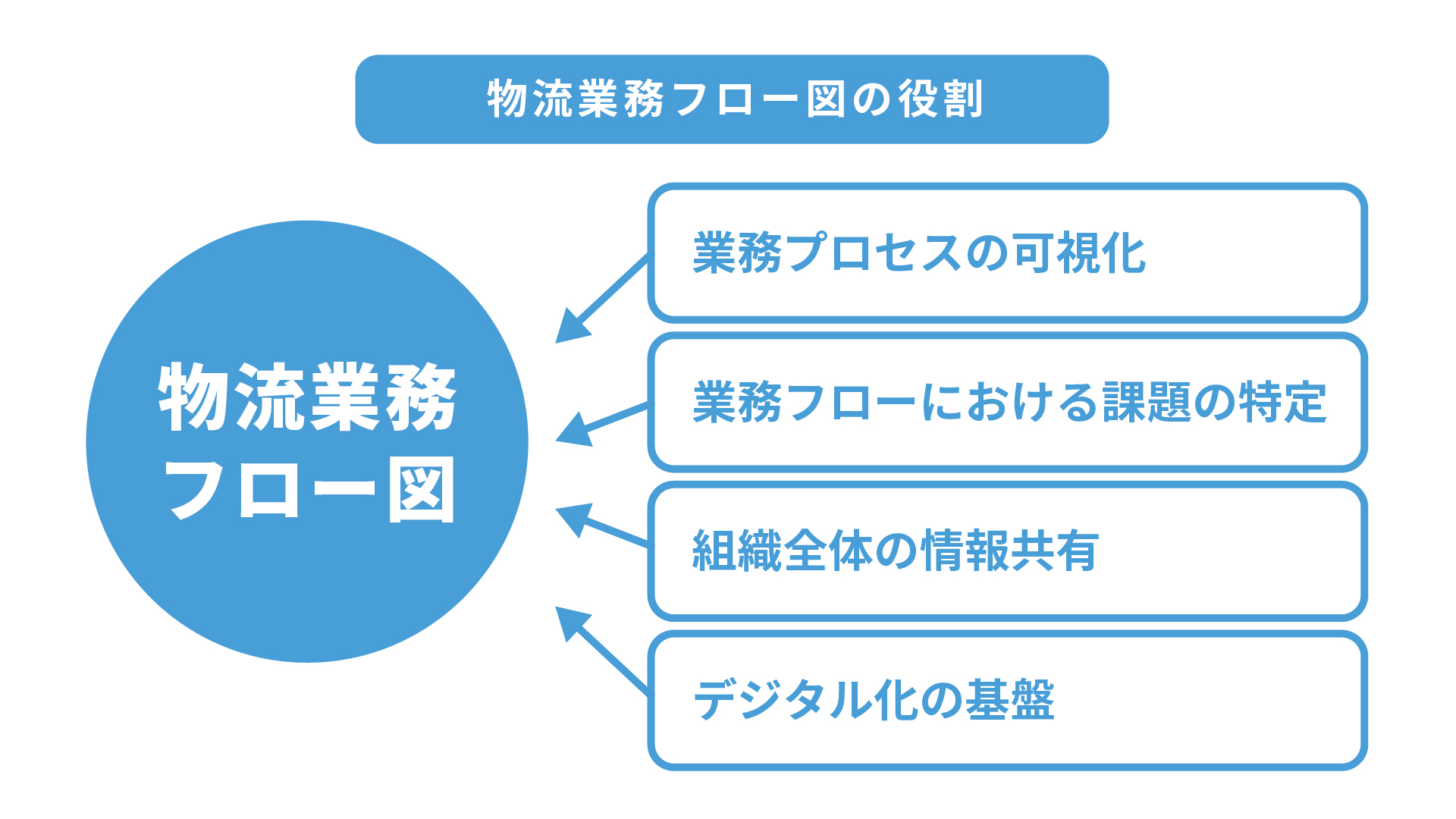

物流業務フロー図は、物流業務の全体的な流れやプロセスを視覚的に示した図のことです。複雑な物流プロセスを誰もが理解できる形で可視化します。ここでは、その役割について詳しく解説します。

業務プロセスの可視化

物流業務フロー図では、物流業務の流れを一目で理解できるようにします。誰がどの業務を行うか、どの手順で進めるかを明確にすることで、作業ミスを防止できます。その結果、業務プロセスの標準化が促進され、品質の一貫性が向上します。

業務フローにおける課題の特定

物流業務フロー図は、ボトルネックや非効率な作業を発見するのにも役立ちます。物流業務フロー図をもとに不要な作業や重複しているプロセスを削減することで業務を最適化できます。

デジタル化の基盤

物流業務フロー図はWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)などを導入してデジタル化を進める際、基礎資料として活用されることもあります。自動化が可能なプロセスを見つけ、効率化を促進させます。

関連記事▶WMS(倉庫管理システム)とは?概要や役割・メリット・導入事例を解説

関連記事▶TMSとは何か?求められる理由やメリット・導入のポイントを解説

2. 物流業務フロー図の作成手順

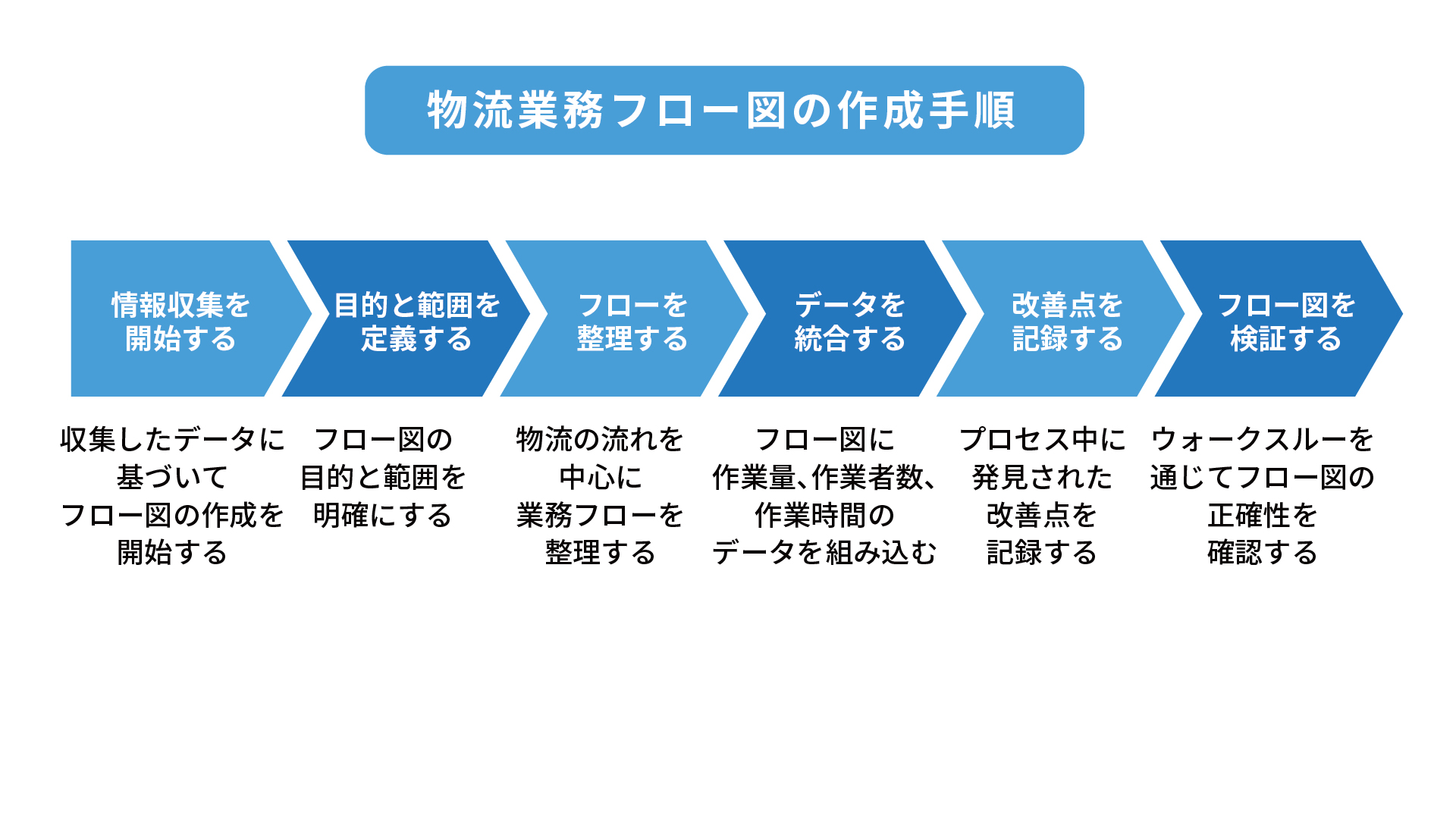

物流業務フロー図を作成するには、情報収集から実際の作成まで、体系的かつ計画的なアプローチが必要です。現場の実態を正確に把握し、効率的な業務フローを構築しましょう。フロー図の作成手順を以下に解説します。

1. 情報収集と作成準備

実際のフロー図を作成する前に、現場での観察、作業者へのヒアリング、既存の業務マニュアルの確認を行います。また、使用する図形やシンボルの定義を統一し、誰が見ても理解できる表記方法を決定しましょう。必要に応じて作図ツールなども準備します。

2. 業務の目的と範囲の明確化

次に、対象となる業務の開始点と終了点を明確に定義します。たとえば、入荷から出荷までの全工程を対象とするのか、倉庫内の保管・ピッキング業務のみを対象とするのかを決定します。また、部門間の連携や外部業者との接点なども含めて、図示する範囲を特定することも必要です。

3. 物流フローの整理

続いて、商品の動きを中心に据えて、各工程での作業内容を時系列で整理します。入荷、検品、保管、ピッキング、梱包、出荷などの主要工程に加え、返品処理や在庫管理などの付随業務も漏れなく記載します。また、各工程間の関連性や情報システムとの連携ポイントも明確にしましょう。

4. 数値データの反映

各工程における具体的な数値情報を図中に記載します。1日あたりの処理量、ピーク時の作業者数、標準作業時間、保管キャパシティなどの定量的データを追記すると、より実務的な業務フロー図となります。季節変動がある場合はその旨も注記すると良いでしょう。

5. 改善点の記録と活用

フロー図作成の過程で気づいた非効率な動線や重複作業、ボトルネックとなっている工程などを明確にし、別途改善提案としてまとめます。また、現状の問題点と理想的なフローとの差異を視覚化すれば、具体的な改善施策の立案に役立つでしょう。

6. 現場での検証

作成したフロー図を持って実際の現場を歩き、図面上の流れと実態が合致しているか確認します。「ウォークスルー」と呼ばれるこの手法では、作業者の動きや物品の流れを時間の経過とともに追跡し、図面では見えない細かな作業や例外的な処理について把握できます。必要に応じて修正を加え、より正確なフロー図に仕上げていきましょう。

3.物流業務フロー図作成のポイント

実用的な物流業務フロー図を作成するためには、いくつかの重要なポイントがあります。効果的なフロー図を作成し、活用するためのポイントを解説します。

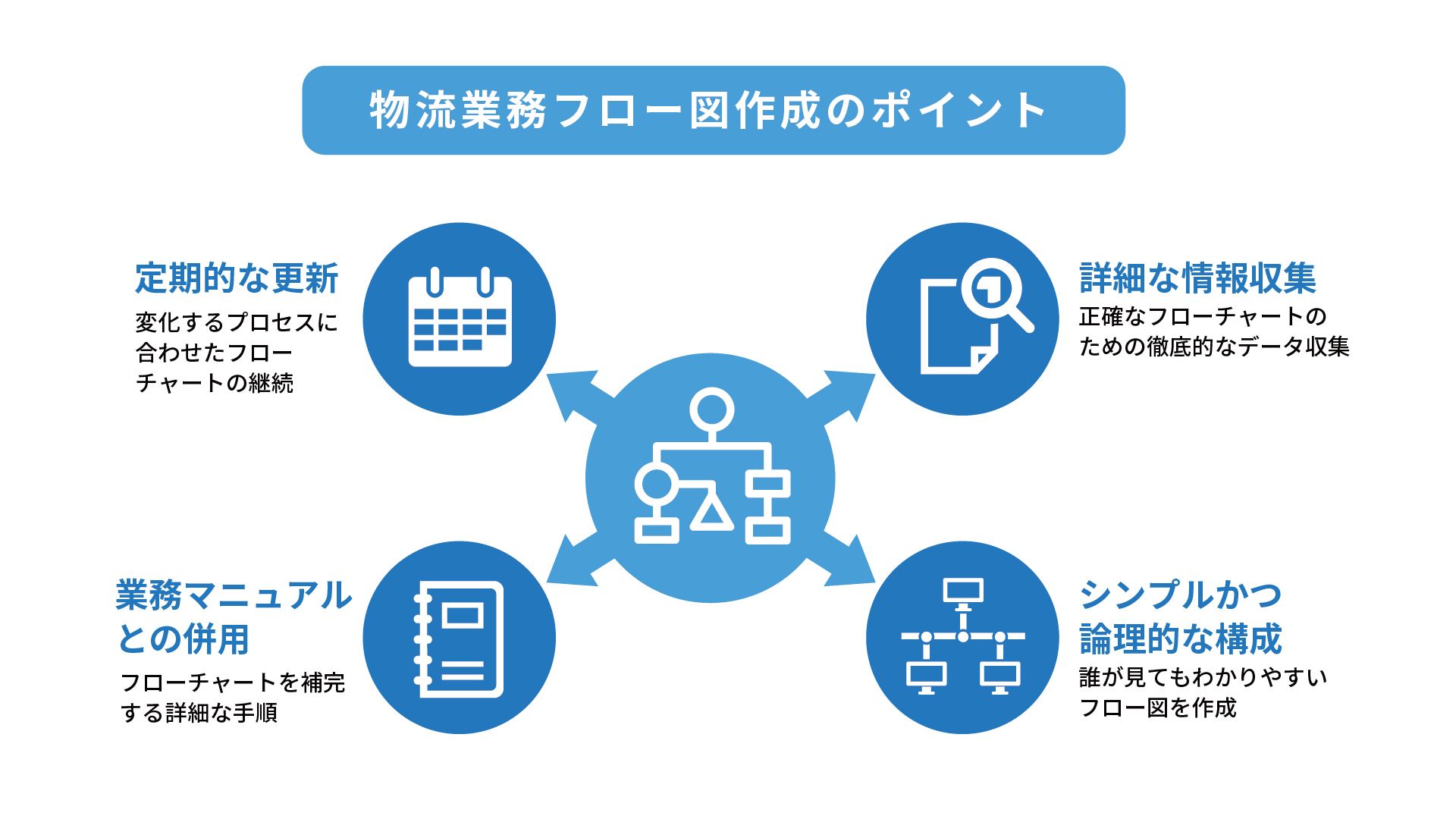

詳細な情報収集

物流業務フロー図の作成には、現場での綿密な情報収集が欠かせません。各部署の責任者だけでなく、実際に作業を行う担当者へ丁寧なヒアリングを行い、業務の実態を正確に把握しましょう。特に作業時間、必要な人員数、使用する機器、作業場所といった具体的なデータを収集することが重要です。

さらに、部署間の連携状況や情報伝達の方法、作業の優先順位なども詳しく確認します。これらの情報をもとに無駄な作業や改善が必要なポイントを特定できるため、より実践的で効果的なフロー図の作成が可能になります。

シンプルかつ論理的な構成

物流業務フロー図は直感的に理解できるよう、シンプルかつ論理的に構成します。誰が見てもわかりやすい図となるよう、細かくなりすぎないことに注意が必要です。プロセスや操作の種類を区別するために、記号やアイコンを使用するのも良いでしょう。

業務マニュアルとの併用

物流業務フロー図は全体の流れを可視化する目的で作成しますが、詳細な作業手順や注意点までは記載できません。そこで重要になるのが業務マニュアルとの併用です。

フロー図には業務の大まかな流れを記載し、具体的な手順や必要な書類、確認項目などはマニュアルに記載します。両者を相互に参照できるよう、フロー図の各工程にマニュアルの該当ページを明記し、フローを更新した際にはマニュアルも更新することが重要です。

また、フロー図とマニュアルをデジタル化しリンク機能を活用すると、より効果的な相互参照が可能になります。この併用により、新人でも業務の全体像と詳細を同時に把握でき、業務の質を維持しながら効率的な作業が可能になるでしょう。

定期的な更新

物流業務フロー図は、一度作成して終わりではありません。業務プロセスの改善や新しい機器の導入、法改正への対応など、さまざまな要因で業務フローは変化します。そのため、定期的なフロー図の見直しと更新が不可欠です。

定期的な更新の具体的な頻度(例:四半期ごと、年に一度など)を示すと、実践的な指針になります。現場の担当者から定期的にフィードバックを収集し、業務の実態との乖離がないか確認すると良いでしょう。

また、フロー図の更新作業に関与する担当者やチームを組むことで、責任範囲が明確になります。変更が必要な場合は速やかにフロー図を更新し、全従業員に周知しましょう。また、更新の履歴を残すことで、業務改善の進捗も把握することが可能です。

4. まとめ

物流業務フロー図は、業務の可視化を通じて効率化やコスト削減、品質向上を実現する重要なツールです。業務の流れを明確にすることで、ボトルネックの特定や作業の標準化が可能となり、組織全体の情報共有やデジタル化の基盤にもなります。

物流業務フロー図を作成する際には、詳細な情報収集とシンプルな構成を意識し、業務マニュアルと併用することで実用性を高めましょう。また、業務の変化に応じて定期的な更新を行い、常に最新の業務フローを維持することが重要です。物流業務フロー図を活用し、より効率的な物流オペレーションの実現を目指しましょう。