物流業界の繁忙期とは?忙しい時期に発生しがちな課題や対策も解説

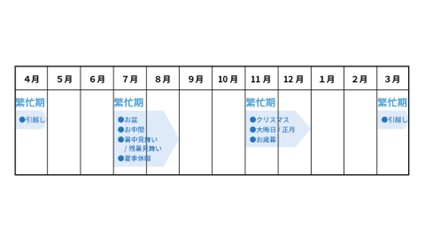

物流業界は、年末年始、夏季休暇やお盆、引越しシーズンなどに繁忙期を迎えます。そのほかにも、父の日や母の日などのイベントやエリアによっても繁忙期となるケースがあります。このような繁忙期には、労働力不足や配送コスト増大、配送遅延といったトラブルが発生しやすい点が課題です。

本記事では、物流業界の繁忙期や課題、対策などについて解説します。

この記事でわかること

- 物流業界における繁忙期の概要

目次

1. 物流業界の繁忙期とは

また、下表はヤマトホールディングス、佐川ホールディングス、日本郵便の小口貨物取扱実績です。

ヤマトホールディングス | 佐川ホールディングス | 日本郵便 | |

2023年4月 | 1億4,263万8,432個 | 1億1,300万個 | 7,538万個 |

2023年5月 | 1億4,417万5,315個 | 1億900万個 | 7,785万個 |

2023年6月 | 1億5,555万2,208個 | 1億1,700万個 | 8,476万個 |

2023年7月 | 1億7,950万3,954個 (2位) | 1億1,500万個 | 9,164万個 (2位) |

2023年8月 | 1億4,554万2,782個 | 1億700万個 | 7,590万個 |

2023年9月 | 1億4,454万5,978個 | 1億1,500万個 | 8,044万個 |

2023年10月 | 1億5,443万2,858個 | 1億1,700万個 | 8,312万個 |

2023年11月 | 1億6,635万151個 (3位) | 1億2,100万個 (2位) | 8,794万個 |

2023年12月 | 2億2,541万9,646個 (1位) | 1億3,100万個 (1位) | 1億536万個 (1位) |

2024年1月 | 1億4,100万8,325個 | 1億200万個 | 7,821万個 |

2024年2月 | 1億3,511万3,012個 | 1億200万個 | 7,932万個 |

2024年3月 | 1億5,188万7,904個 | 1億1,800万個 (3位) | 8,975万個 (3位) |

※ヤマトホールディングスは公式サイトの宅急便・宅急便コンパクト・EAZYの取扱個数を掲載

※SGホールディングス株式会社は同社公式サイトに掲載されているデリバリー事業の取扱個数実績を掲載

※日本郵政はゆうパックの取扱個数を掲載

本章では、物流業界の繁忙期と、忙しくなる理由について解説します。

年末年始 (11月~12月)

物流業界では、年末年始が最も多忙な時期です。

クリスマスや大晦日、正月などでBtoB(メーカー→卸売業者→小売店)、BtoC(小売店→消費者)ともに配送需要が高くなります。そのほか、11月末のブラックフライデーや12月のお歳暮も配送需要を押し上げています。

お盆や夏休み (7月~8月)

7月と8月は夏季休暇やお盆休みがあるため、荷物やお土産を帰省先へ配送するための需要が高まります。また、お中元や暑中見舞い、残暑見舞いなどにより、物流量が増えることも特徴です。

引っ越しシーズン (3月~4月上旬)

.png)

3月〜4月上旬は進学や就職、企業の人事異動などにより、1年間のなかで最も引っ越しが多くなる時期です。引っ越しに伴い家具や家電を新調するケースも多く、配送需要が高まり物流業界は忙しくなります。

その他の繁忙期

繁忙期はイベントやエリアの特色によっても異なります。

物流業界が忙しくなるのは、父の日や母の日、バレンタインなどのイベント前後です。また、夏は沖縄、冬は北海道といった観光需要に連動したり、特産品などの配送需要が高まったりすることで業務が増えるケースもあります。

2. 物流業界の繁忙期における課題

繁忙期には、さまざまな問題やトラブルが発生しがちです。本章では、物流業界の繁忙期における主な課題を解説します。

労働力不足

現在、日本の物流業界では、慢性的なドライバー不足が問題となっています。さらに、2024年の働き方改革改正法に基づく改善基準告示の改正によって、時間外労働に960h/年の上限規制が設けられました。

物流業界は平常時も労働力が不足している状況であり、繁忙期になれば配送能力が限界に達してしまいます。

コスト増大

大手物流会社は、配送に利用するトラックなどの予備を保有していますが、繁忙期を乗り切るにはピークを踏まえた人員や配送車両が必要です。

一方で、年間を通してみると稼働率が上がらず、コスト増大および売上・利益の低下を招いています。

配送遅延

労働力不足に陥ると、現場社員のキャパシティを超えた配送が発生します。残業や休出で対応しても、消費者が希望する期日までに商品を届けられないケースは少なくありません。

配送遅延は顧客満足度の低下につながり、企業の存続に影響をおよぼすおそれがあるため見逃せない課題です。

オペレーションミス

近年、物流業界でもDXやデジタル化が進んでいますが、企業や工程によっては手作業で対応しているケースも少なくありません。手作業で対応する以上、どれほど注意していてもミスが発生するリスクはあります。

特に繁忙期は、許容量を超えた業務が発生するため、集中が途切れたり、一つひとつの配送品に対する注意力が低下したりするおそれがあります。その結果、平常時には想定しないようなオペレーションミスが発生しかねません。

オペレーションミスが起こると対応コストが発生するほか、クレームやトラブルに発展するケースも多いため注意が必要です。

3. 繁忙期の課題への対策

繁忙期のスムーズな対応を実現するには、テクノロジーの活用や外部への委託などを検討することが重要です。物流業界の繁忙期に発生する課題への対策について解説します。

AIやビッグデータの活用

AIやビッグデータの活用により、繁忙期の需要に対する正確な予測が可能です。また、効率的な在庫管理やリソースの最適化が期待できます。倉庫作業(庫内の導線や自動仕分け)や配送(ルート、積載効率)なども改善できるでしょう。

関連記事▶物流業界の問題を解決するにはAIが有効!活用事例やメリットを解説

TMS(輸送管理システム)の導入

TMS(輸送管理システム)を利用すれば、最適な配送ルートをリアルタイムで算出できます。これにより、作業時間を短縮し、業務効率化やコスト削減を実現可能です。

物流ロボットの利用

物流ロボットを導入することで、ピッキングや仕分けなどの業務を自動化可能です。これにより、労働力不足の解消やオペレーションミスの削減につながります。

関連記事▶物流ロボットの役割とは?ロボットの種類と導入のメリットを徹底解説!

外部物流業者との提携

外部の物流業者と提携して配送能力を強化することも、繁忙期の課題解決に有効です。提携先の車両や倉庫スペースを確保できるほか、共同輸送を行えば、効率的な物流が実現するでしょう。

日本郵便×ヤマトホールディングスや、日本郵便×西濃運輸など、業務提携を推進している企業も少なくありません。そのほか、アウトソーシングの活用も労働力を補完する方法の一つです。

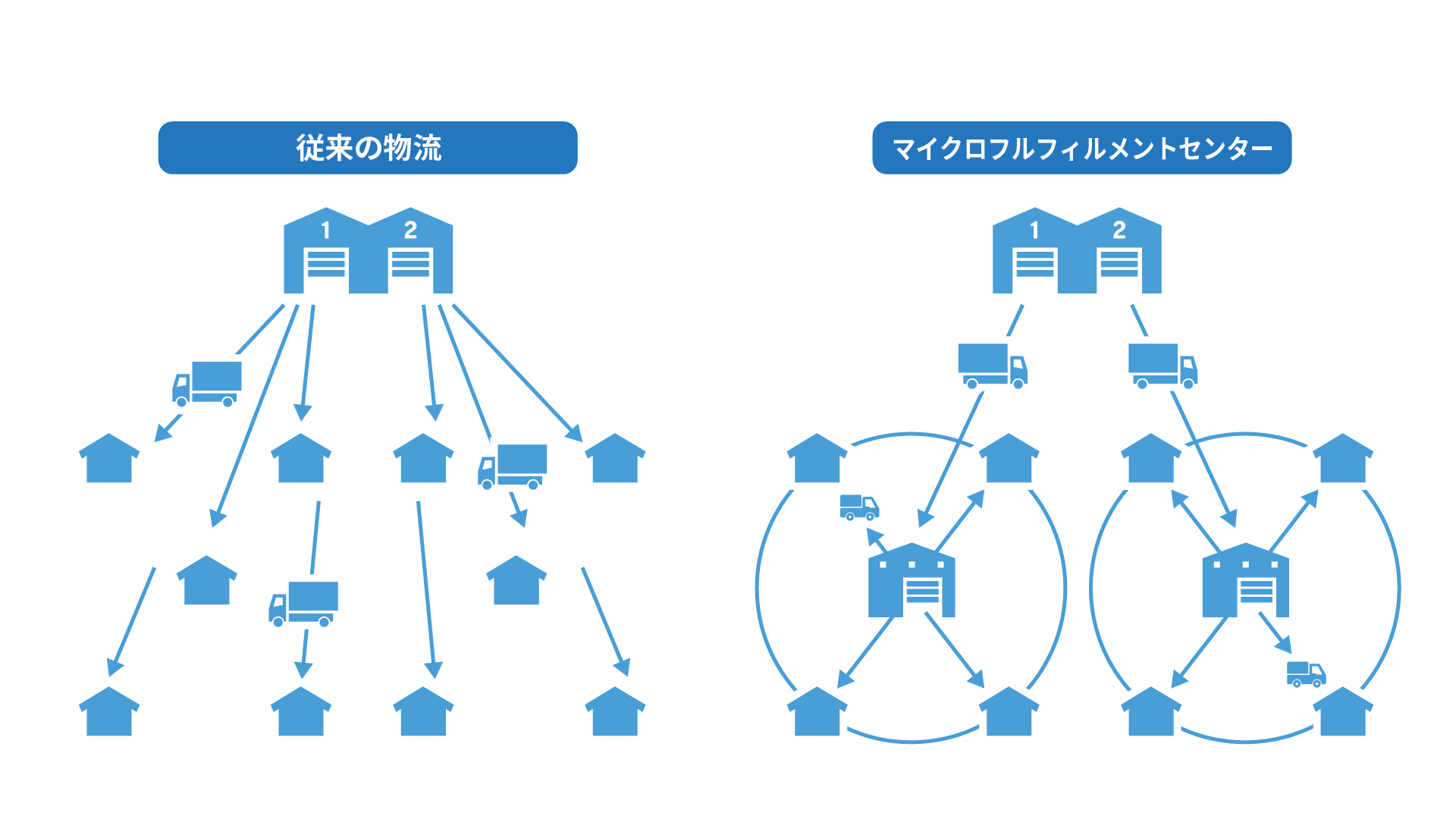

マイクロフルフィルメントセンター(MFC)の設置

配送エリアの近くに、仮設の小規模倉庫やマイクロフルフィルメントセンター(MFC)を設置する方法もあります。

マイクロフルフィルメントセンターを都市部へ分散的に設置することで、配送拠点-顧客間が短くなります。さらに、細かいエリアごとの需要に対応した在庫を管理できるため、配送コスト削減や配送時間の短縮を実現可能です。規模が小さく、比較的低コストで展開可能なため、需給に応じて新たな拠点を設置できる点も魅力といえます。

4. 閑散期に行うべき業務

繁忙期をスムーズに乗り越え、競争力を高めるためには、閑散期の準備と体制構築も欠かせません。

例えば、業務プロセスの見直しを行うことで、効率的でオペレーションミスが発生しにくい体制づくりが可能です。また、閑散期に設備などをメンテナンスしておけば、繁忙期にトラブルが発生するリスクを抑えられます。

そのほか、社員のトレーニングや研修なども、閑散期に取り組んでおくべきでしょう。

5. まとめ

物流業界では、年末年始(11月〜12月)、お盆や夏休み(7月〜8月)、引っ越しシーズン (3月〜4月上旬)に繁忙期を迎えます。繁忙期には、労働力不足やコスト増大、配送遅延などのトラブルが発生しやすくなります。その結果、顧客満足度や企業イメージの低下、売上の減少につながりかねません。

これらの課題を解決するには、AIやビッグデータの活用、TMS(輸送管理システム)や物流ロボットの導入などが有効です。費用対効果を考慮して、繁忙期を乗り越えるための対策を講じましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)