デジタコ義務化?背景や法的要件・違反のペナルティなどを解説

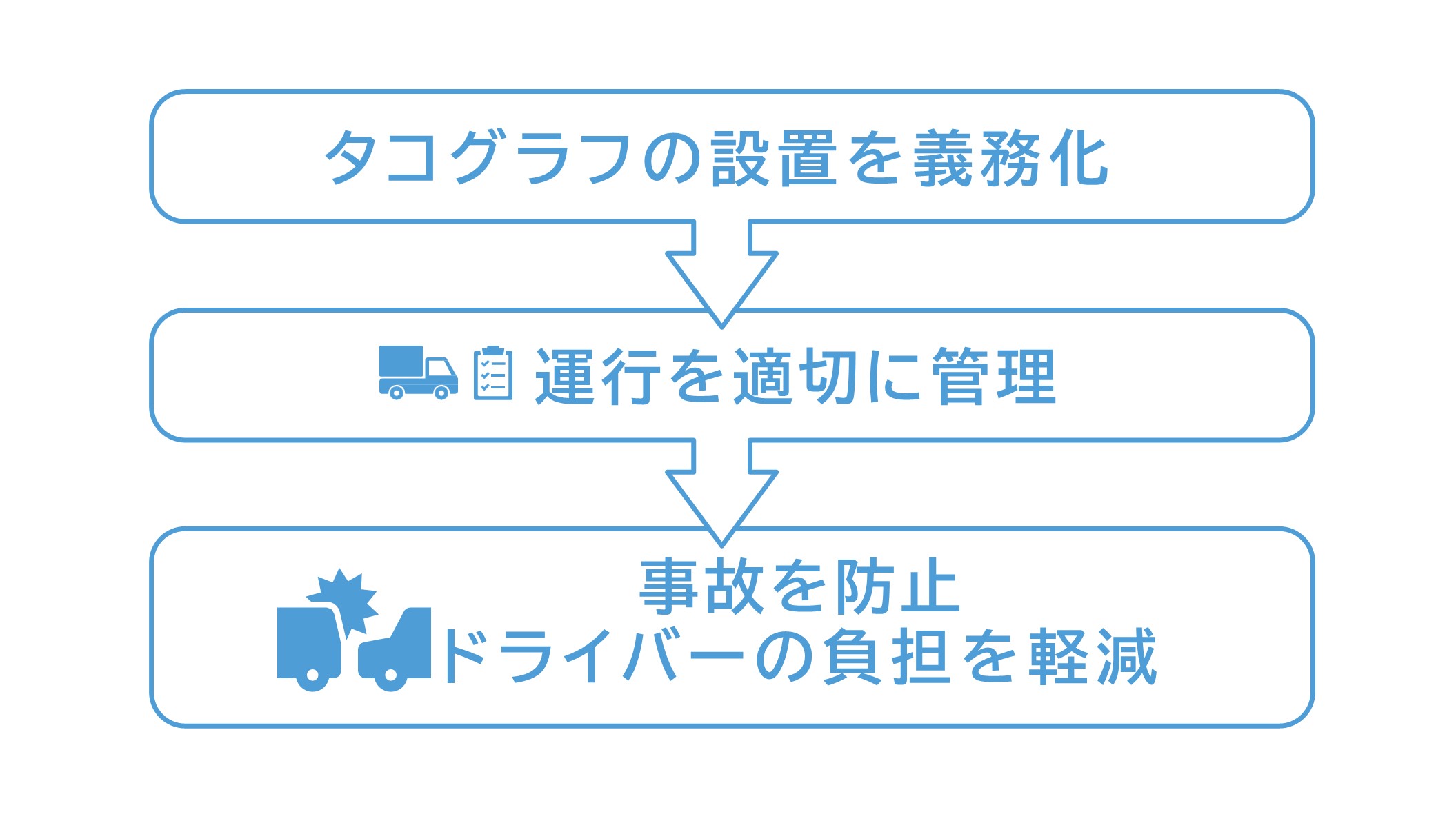

事業用トラックでは、タコグラフ(運行記録計)の装着が義務付けられています。交通事故の防止や安全運行の管理、ドライバーの労働時間の管理などが主な目的です。

タコグラフには「デジタル式」と「アナログ式」があり、現時点ではどちらも選択できます。しかし、国土交通省は今後、デジタル式タコグラフ(デジタコ)の普及を進める方針を示しています。

2023年(令和5年)6月2日に開催された関係閣僚会議では、「トラック輸送の安全を確保するためには、より高度な運行管理が必要」との考えが示され、デジタコの普及促進が正式に表明されました。さらに、将来的にはデジタコの装着を義務化することも検討されています。デジタコ装着が事業用トラックにとって必須となる日は、そう遠くないと予測されます。(※)

本記事では、デジタコ義務化に関する法的要件や違反時の罰則、国からの支援などについて解説します。

※出典:国土交通省,物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会

この記事でわかること

- デジタコ義務化の背景と法的要件

- 対応策

目次

1. デジタコ義務化の背景と法的要件

タコブラフが義務化されているのは、事故の防止やドライバーの負担軽減が目的です。

ここでは、義務化の背景や法的要件について解説します。

背景

タコグラフ(運行記録計)が義務化された背景には、事業用トラックによる重軽傷事故や死亡事故の多発が挙げられます。特に、長距離輸送や長時間輸送が原因となる交通事故は、普通自動車に比べて発生率が高く、この交通事故の抑制としてタコグラフの装着が義務付けられました。(※)

タコグラフは、走行距離や速度、時間を記録することで、ドライバーの過労運転や速度超過を抑止する役割を果たします。デジタコの普及が進めば、さらに効果的な運行管理が可能になるとされています。

※出典:国土交通省,貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について

法的要件

平成26年(2014年)12月1日に公布された「貨物自動車運送事業輸送安全規則」により、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックにはタコグラフ装着が義務付けられています。(※)

現時点ではアナログ式とデジタル式のどちらでも対応可能ですが、国土交通省ではデジタコの普及を促進していく考えを示しています。これに関連して、令和6年(2024年)2月28日より、デジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会が継続して開催されています。

デジタコの普及は、国内の物流の持続可能な環境を構築するために重要な要素です。デジタコを普及させていくことで企業の事業環境を適正化し、ドライバーの労務管理、安全運転管理を徹底していく考えです。(※)

※出典:

国土交通省,貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について

国土交通省,物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会

国土交通省,デジタコの普及目標・普及策の設定,p1

関連記事▶デジタコの基本機能とは?導入メリットと役割を徹底解説!

関連記事▶2024年の貨物自動車運送事業法改正とは?荷主企業に必要な取り組みを分かりやすく解説

2. 義務違反と罰則

車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックには、タコグラフの装着が義務化されている状況です。ここでは、義務を怠った場合の罰則やペナルティについて解説します。

未装着の場合の罰則

タコグラフを未装着で運行した場合、記録義務違反となります。初違反の場合は「30日間の車両停止処分」、再違反の場合は「60日間の車両停止処分」です。(※)

下表にタコグラフに関する違反と罰則についてまとめています。

運行記録計による違反 | 初違反 | 再違反 |

記録なし 5件以下 | 警告 | 10日間停止 |

記録なし 6件以上 | 10日間停止 | 20日間停止 |

すべて記録なし | 30日間停止 | 60日間停止 |

記録の改ざん・不実記載 | 60日間停止 | 120日間停止 |

記録の一部保存なし | 警告 | 10日間停止 |

記録のすべて保存なし | 30日間停止 | 60日間停止 |

車両停止処分を受けた場合、企業にとっては信用を失墜する要因となるため、大きな損失になる可能性があるでしょう。ドライバー自身も業務の遂行が困難となります。そのため、タコグラフの設置は徹底することが重要です。

※出典:国土交通省,貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について,P5,第9条

不備があった場合の罰則

タコグラフを装着しているがタコグラフ本体に不備や故障があった場合は、行政処分はありません。しかし道路交通法で「運行記録計不備違反」となり、罰則金が科されます。警視庁の反則金一覧によると、大型車の場合「6,000円」です。(※)

よくあるケースが、メモリカードの挿入漏れ、時計機能の故障などです。定期的にタコグラフの動作点検が必要と言えるでしょう。

※出典:警視庁,反則行為の種別及び反則金一覧表(放置・駐停車に関するもの以外の反則行為)

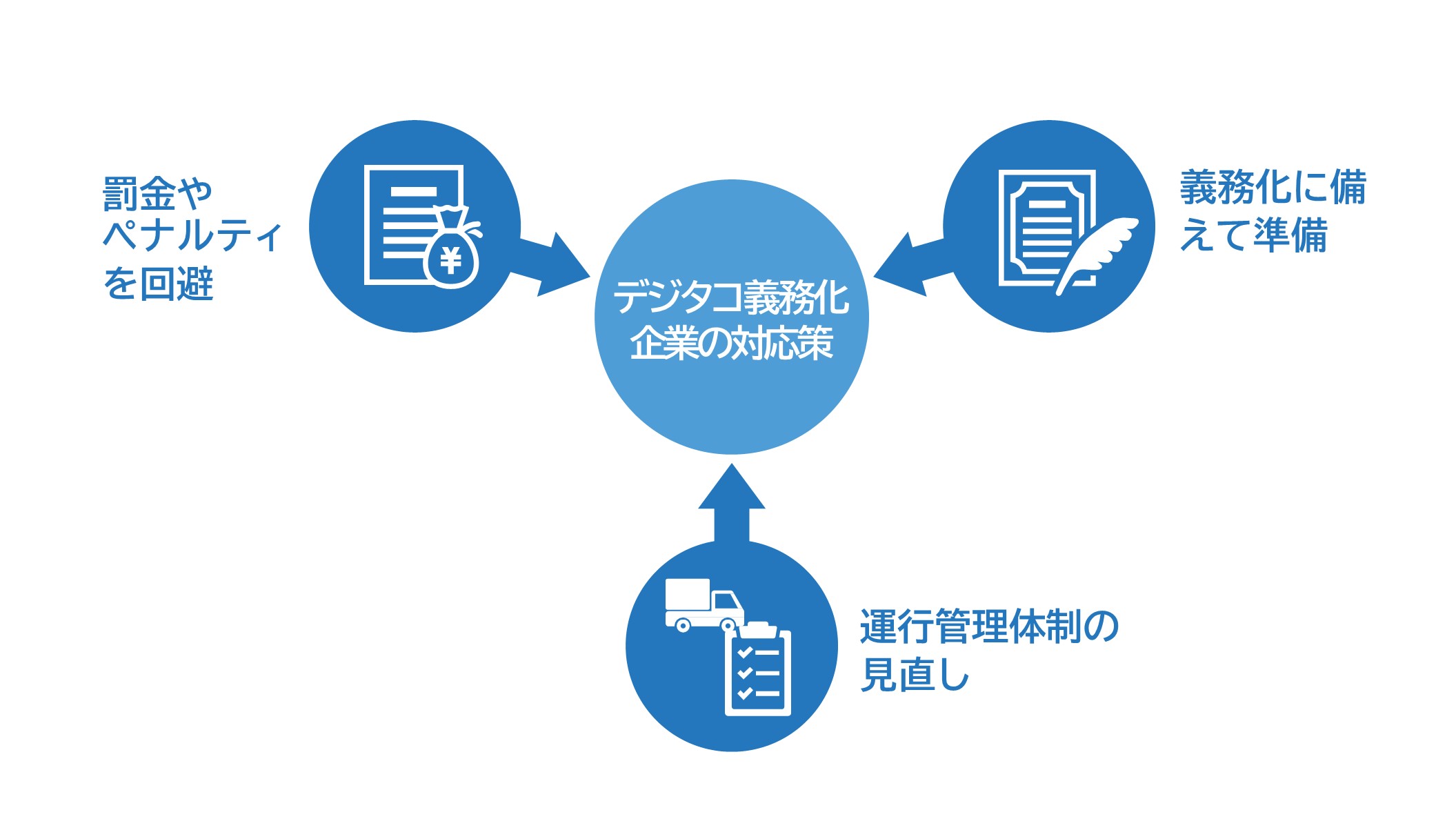

3. デジタコ義務化に伴う企業の対応策

デジタコが義務化となった場合、社内に混乱が生じないように事前に準備しておくことが大切です。ここでは、デジタコ義務化に備えて準備や体制の見直しなどについて解説します。

義務化に備えて企業が行うべき準備

デジタコを導入することで、正確な運行記録管理や労務管理の効率化、日報作成時間の削減など多くのメリットが得られます。ただし、デジタコから取り込んだデータを使いこなせる人材が社内にいることが前提です。

管理者がパソコン操作に慣れていない場合、デジタコを導入することで逆に作業負担が増えてしまうこともあります。デジタコから取り込んだデータを適切に扱える人材を準備しておく必要があるでしょう。

※参考:国土交通省,小規模運送事業者におけるデジタコの活用について,p4

運行管理体制の見直し

デジタコ導入に伴い、運行状況の詳細を把握することが可能となります。ドライバーと事業所の連携が強化できると言えるでしょう。

運行中の事故やトラブル、渋滞などが発生した場合、迅速に対応することが可能です。そのため、ドライバーからの連絡に素早く応答できる体制を整えておく必要があります。

罰金やペナルティを回避

デジタコが義務化となった場合、罰金やペナルティを受けないためにはデジタコの導入が必要です。ただし小規模の運送会社は、費用負担の問題が大きいでしょう。

デジタコはスペックによって価格に幅がありますが、デジタコ義務化に伴う罰金やペナルティを回避するためには、高スペックのデジタコは不要です。保安基準に適合するための最低限の条件を満たしたデジタコで十分でしょう。

保安基準の条件は「瞬間速度」「走行距離」「走行時間」が記録できることです。(※)

条件を満たした最低限のデジタコを選択することで、費用を抑えることが可能となります。

※出典:国土交通省,デジタコの普及目標・普及策の設定,p2

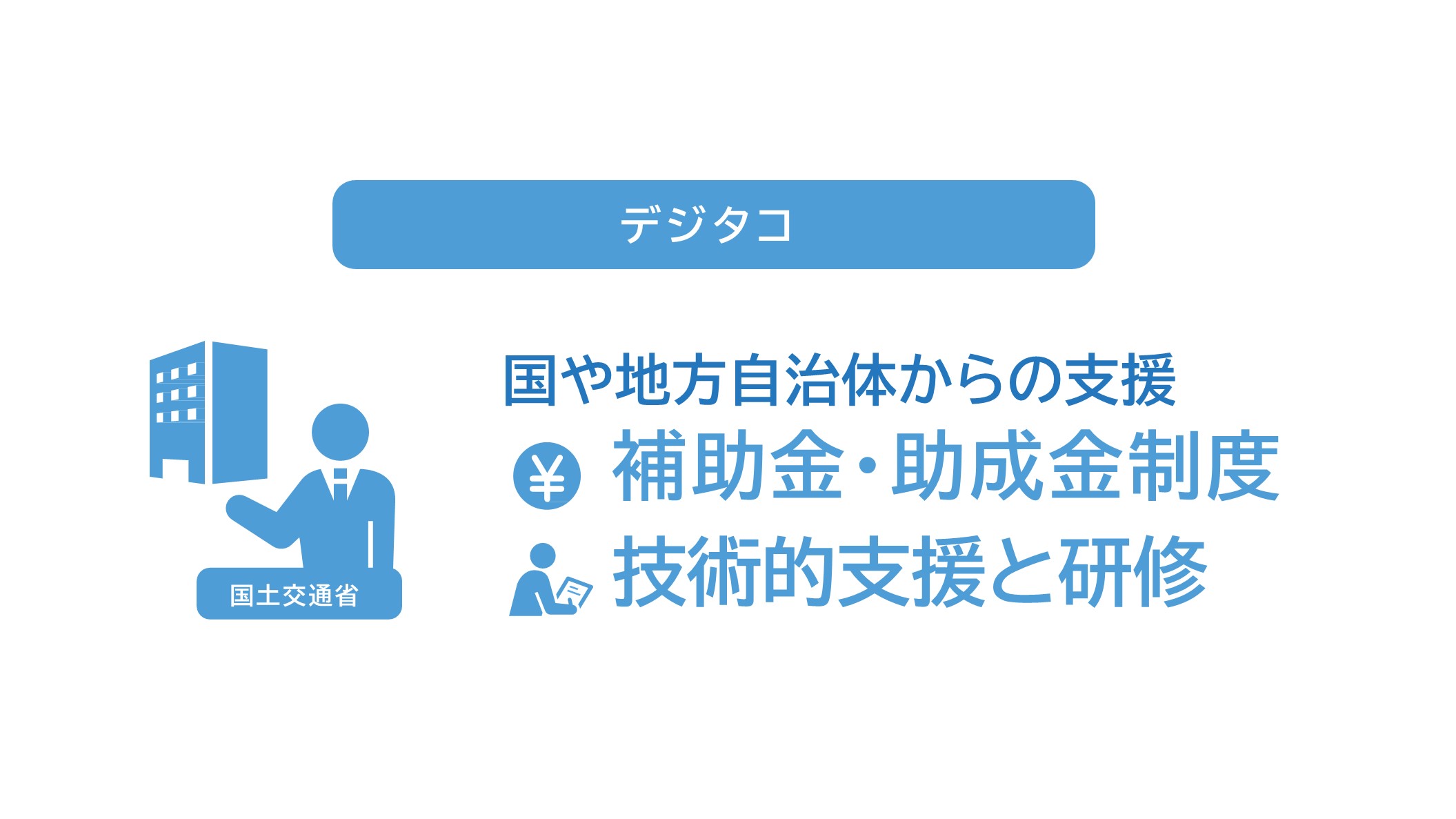

4. 国や地方自治体からの支援

デジタコの普及を促進するため、補助制度が設けられています。国からの支援は国土交通省が行っています。自治体からの支援は、都道府県や市町村によって異なります。

ここでは国が行っているサポートについて解説します。

補助金・助成金制度

デジタコを導入する場合、最低限のスペックを選択したとしても費用の負担は少なくありません。その場合、国の補助金制度を利用することで負担軽減につながります。国土交通省の補助金制度は次の通りです。

項目 | 説明 |

対象者 | 貨物軽自動車運送事業者を除く、すべての中小規模のトラック運送事業者 |

補助率 | 費用の3分の1を補助 補助限度額は、2万円/台、通信機能付ドライブレコーダー一体型は8万円 |

デジタコに必要な機能 | 保安基準に適合したデジタコ 保安基準とは「瞬間速度」「走行距離」「走行時間」の記録 |

※出典:国土交通省,デジタコの普及目標・普及策の設定,p3

技術的支援と研修

企業によっては、理解不足によってデジタコ導入が進まない場合があります。特に小規模事業者の場合、デジタル環境に慣れていない人材が否定的な意見を持っていることも考えられるでしょう。

国土交通省では、デジタコの普及を促進するため、操作方法、装着意義などを啓蒙するセミナー開催や動画の配信を検討しています。

デジタコに関して不明点や疑問点がある場合、利用してみるのも良いでしょう。次のような支援が予定されています。

支援 | 内容 |

デジタコ理解向上セミナー | ・デジタコ導入に伴う各種効果の説明 ・企業規模に合った優良な活用事例の紹介 ・デジタコの展示会開催 (全国10箇所程度の開催を予定) |

デジタコ動画 | ・デジタコ導入に伴う各種効果の説明 ・企業規模に合った優良な活用事例の紹介 ・動画は10分程度で、国土交通省YouTubeサイトに常時掲載予定 |

※出典:国土交通省,デジタコの普及目標・普及策の設定,p4

5. まとめ

本記事では、デジタコ義務化に関する法的要件、違反時の罰則、国の支援などについて解説しました。デジタコ義務化が進む中、企業にとっては対応策の早期検討が重要です。デジタコは、交通事故防止や労務管理の効率化、運行コスト削減において強力なツールとなります。

国の補助金制度や技術支援を活用し、導入準備を進めることが鍵です。将来的な義務化に備え、いまから体制を整えておくことで、物流業界全体での競争力向上にもつながります。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)