動態管理とは?荷主の立場で動態管理システムを活用するメリットを解説

2020年代には物流テクノロジーが大きく発展し、物流業界では物流DXが盛んに聞かれるようになりました。昨今の配送業務では動態管理の実装が進められています。動態管理を行う直接的なメリットは運送会社にありますが、荷主にも恩恵があると言えます。

荷主も運送会社と協力した動態管理システムの活用が求められています。そこで本記事では、動態管理の概要やメリット、具体的な事例として「ハコベル動態管理」を紹介します。

この記事でわかること

- 動態管理とは?

- 動態管理のメリット

- 具体的な事例と「ハコベル動態管理」について

目次

- 1. 動態管理とは

- 2.動態管理システムの主な機能

- リアルタイム追跡

- ルート最適化

- ドライバー管理

- データ分析及びレポーティング

- 通信機能

- 燃費管理

- 3. 動態管理システム導入で運送会社・荷主が得られるメリット

- メリット1:運送効率が向上する

- メリット2:最適ルートの選択により燃料費が削減できる

- メリット3:問い合わせコストを削減できる

- メリット4:配車業務を効率化できる

- メリット5:イレギュラー依頼への対応力が向上する

- メリット6:ドライバーの稼働時間を正確に把握できる

- メリット7:運送の安全性が向上する

- 4. 動態管理システム導入でドライバーが得られるメリット

- メリット1:安全意識の向上を図ることができる

- メリット2:日報を効率的に作成することができる

- メリット3:労働環境の改善

- メリット4:業務負荷の削減

- 5. 動態管理システムの選定ポイント

- 必要な機能を備えているか

- 既存業務やフローに適合するか

- 操作性が良いか

- 拡張性や連携性があるか

- サポート体制が充実しているか

- プライバシーやセキュリティ

- 投資対効果があるか

- 6. 動態管理システム導入の手順

- ステップ1:目的の明確化

- ステップ2:サービスの選定

- ステップ3:導入準備

- ステップ4:テスト運用

- ステップ5:運用ルール策定及び教育

- ステップ6:本稼働

- 7. 動態管理システムの事例「ハコベル動態管理」

- 「ハコベル動態管理」とは

- 「ハコベル動態管理」の特徴

- 5. まとめ

1. 動態管理とは

動態管理とは、GPS搭載の端末を使用して、配送トラックやドライバーの稼働状況をリアルタイムで管理・計測する仕組みです。

過去には車載端末の設置に多額のコストがかかりましたが、現在ではシガーソケットにデバイスを挿入するだけの端末も登場しています。他にも、専用システムでの管理方法からアプリを利用する方法に変わるなど、費用や工数の面でハードルが下がったことにより、様々な企業で導入が進んでいます。

現在では動態管理システムとして実装され、これまでにない形でコスト削減や配送品質の向上を図ることができるようになっています。

2.動態管理システムの主な機能

動態管理システムには、物流企業の業務推進化を実現する様々な機能が搭載されています。本章では、動態管理システムが持つ主な機能を解説します。

リアルタイム追跡

GPSなどのセンサーを利用して車両の位置情報をリアルタイムに取得し、運行中の車両を常に正しく把握できる機能です。

車両の現在地だけではなく、過去のルートを地図上などで確認できます。交通状況や道路工事などを考慮して到着時間を予測したり、予定ルートから外れた場合や長時間停車した場合にアラートを発したりすることも可能です。

ルート最適化

交通渋滞や事故、道路工事などの情報に加えて、大量に蓄積した走行データなどを活用し、最適なルートを算出する機能です。遅延を最小限にすることで配送時間の短縮を実現できます。その他、複数の配送地点がある場合、AIによって最適な配送順を導き出す機能もあります。

このルート最適化機能を活用すれば、走行距離や時間を最小限に抑え、効率的な配送計画を策定可能です。

ドライバー管理

急加速や急ブレーキ、制限速度超過時に警告を行う機能です。急ハンドルや蛇行運転などの異常運転を検出する機能もあります。

また、運転時間や休憩時間に加えて、アイドリング時間などのデータを記録することも可能です。

データ分析及びレポーティング

以下のような運行データを可視化する機能です。

・車両の運行距離

・稼働時間

・待機時間

・積載率

ドライバーの運転を評価し、スコアをレポートする機能もあります。リアルタイムに表示されるダッシュボードの他、定期的(日次、週次、年次など)なレポートの自動生成も可能です。

通信機能

ドライバーとメッセージや通話のやり取りができる機能です。車両管理者からの送信はもちろん、車両側からの返信もできます。車両管理者のメッセージ送信は、複数車両へ同時に送信することも可能です。

急なトラブル発生時、行先を素早く変更する場合や業務連絡時に利用できます。

燃費管理

車両のECU(エンジン制御ユニット)やOBD-II(車両診断システム)、GPSなどを利用して走行距離や速度などの情報を記録し、燃費を算出する機能です。

車両ごとの燃費をリアルタイムで確認できる機能や、AIや機械学習を活用して燃費削減に最適な運転方法を提案してくれる機能もあります。

3. 動態管理システム導入で運送会社・荷主が得られるメリット

動態管理システムの導入で得られるメリットにはどのようなものがあるでしょうか?本章では、運送会社・荷主側の視点で7つのメリットについて詳しく説明します。

メリット1:運送効率が向上する

リアルタイムの配送トラックの位置情報を取得することで最適なルートを選定でき、無駄な走行を減らすことができるようになります。また、渋滞や事故などの交通情報を即座に反映したルート変更も可能となり、配送効率が向上します。

加えて、蓄積されたデータを分析することで、渋滞が発生する地点や運行時のムリ・ムダを見つけることができるようになります。その分析結果を配車に反映させることは、配送指示の効率化や配送ルート選択の最適化につながります。

関連記事:物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

メリット2:最適ルートの選択により燃料費が削減できる

目的地までのルートを最適化できれば無駄な運転時間を削減でき、ドライバーの労働時間の抑制が図れます。また、最適ルートの選択で燃料費の削減や生産性の向上が実現できます。

メリット3:問い合わせコストを削減できる

動態管理システムを導入すると、荷主・納品先・運送会社等の関係者が共通の画面で位置情報・到着予測を確認することができます。その結果、到着時間の問い合わせ工数を減らすことができ、荷主-配車担当者-ドライバー間の電話のやり取りが不要になります。このように関係者が情報を共有することにより、問い合わせコストを削減できます。

メリット4:配車業務を効率化できる

運送業界では電話やFAXなどのアナログな手段で配車のやり取りをしている企業も多いですが、人力で管理することには限界があります。動態管理システムを活用すれば、車両管理及び労務管理の効率化を図ることが可能です。配車の履歴やスケジュールを一元管理することで、配車ミスの原因を減らすことができます。

メリット5:イレギュラー依頼への対応力が向上する

運行状況を迅速に確認し、トラブルに対処できるようになります。例えば遅延が発生した場合でも、事前に納品先への通知が可能となります。他にも、リアルタイムで自社車両の位置やスケジュールを正確に把握できるため、荷主の急な集荷依頼に迅速に対応することができます。

メリット6:ドライバーの稼働時間を正確に把握できる

実際の運行状況に即したドライバーの稼働時間が把握でき、2024年問題のリスク回避が可能になります。ある食品卸企業では、全国の配送車両を対象に動態管理システムを導入し、車両の有効活用や積載率の向上を図ることで2024年問題への対応を推進しています。

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

メリット7:運送の安全性が向上する

運行状況をモニタリングすることで、ドライバーの過労や無理な運転を防止できます。また、緊急事態の場合、早期の発見と対応が可能となります。配送ルートの最適化による輸送時間の削減が、事故の原因となるような無理な運転の防止にもつながります。

4. 動態管理システム導入でドライバーが得られるメリット

ドライバー側の視点ではどのようなメリットがあるでしょうか。本章では4つのメリットについて詳しく説明します。

メリット1:安全意識の向上を図ることができる

運行状況がモニタリングされることにより、安全運転の意識が高まります。また、動態管理システムの中には安全運転を評価するデータを記録するものもあり、データに基づいた指導が可能となります。

メリット2:日報を効率的に作成することができる

動態管理システムの中には自動で日報を作成する機能を備えたものもあります。ドライバーが日報を手作業で作成している場合、自動化することができれば作業負荷が軽減され、本来の運送業務に注力できるようになります。

メリット3:労働環境の改善

動態管理システムは、ドライバーの運転時間や休憩時間などを自動的に記録します。この機能によって長時間労働が抑制されるため、ドライバーの健康維持に効果を発揮します。時間外労働も適切に管理されるため、未払い残業代対策にも有用です。

メリット4:業務負荷の削減

ルート最適化の機能により、渋滞回避や最短ルートでの配送などが可能です。長時間運転によるストレスが軽減されるだけではなく、業務効率が向上します。

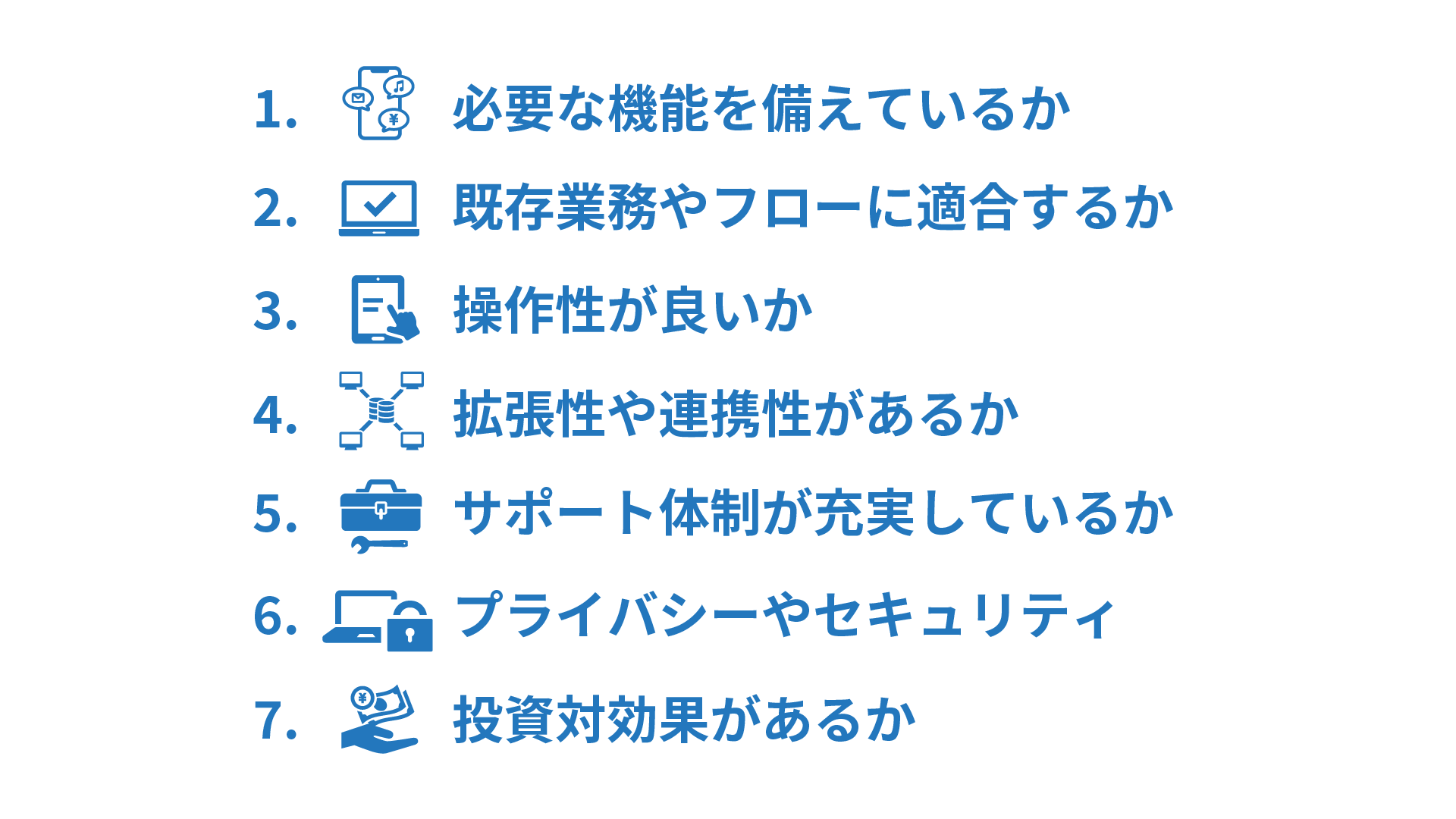

5. 動態管理システムの選定ポイント

昨今では2024年問題の解消を目的として、様々な企業が動態管理システムを提供しています。ここでは、動態管理システムの選定ポイントを解説します。

必要な機能を備えているか

動態管理システムが持つ主な機能は次のとおりです。

・リアルタイム追跡

・ルート最適化

・ドライバー管理

・データ分析及びレポーティング

・通信機能

・燃費管理

その他、目的地の一定範囲にドライバーが近づく、あるいは離れると「着車」や「次の目的地へ出発」とドライバーのステータスを自動更新する機能など、各システムベンダーからユニークな機能が登場しています。

自社が必要とする機能があるかをチェックすることが重要です。なお「必要な機能」と「あると良い機能」に分けた上で、それぞれに対して優先順位をつけておくと判断しやすいでしょう。

既存業務やフローに適合するか

導入した動態管理システムが既存業務に適合しない場合、業務が複雑化したり作業が増加したりするリスクがあります。

まず既存の業務プロセスを可視化し、それぞれのプロセスが有する課題を明確にすることが重要です。その上で動態管理システムが既存業務にマッチするか、課題にどのような効果をもたらすかを確認しましょう。

操作性が良いか

どれほど優れたシステムでも、操作性(UI/UX)に問題があるとユーザーの負担やストレスが大きくなります。

動態管理システムは、主に車両管理者が操作する管理画面とドライバー向けのアプリで構成されています。直感的に操作できることはもちろん、利用したい機能へアクセスできることが重要です。

なお、操作性を確認するためには、無料体験版などで実際に動態管理システムに触れてみることをおすすめします。

拡張性や連携性があるか

事業の成長に合わせて車両数が増加したり、利用したい機能が発生したりするケースがあります。そのようなケースも視野に入れ、今後導入予定のシステムと連携可能であるかをチェックしましょう。

API連携機能があれば様々なシステムと連動できるため、業務効率化を推進可能です。

サポート体制が充実しているか

システムトラブル時に問い合わせ窓口につながりやすいか、解決までの対応が迅速かをチェックしましょう。

自社の業務時間帯が深夜に及ぶ場合は、24時間対応のカスタマーサポートがあると業務への影響を最小限にできます。問い合わせ窓口以外にも、定期的なバージョンアップや機能改善などが行われているかも重要です。

プライバシーやセキュリティ

動態管理システムでは、車両の位置情報やドライバーの個人情報など機密性が高いデータを取り扱います。そのため、適切なプライバシー保護やセキュリティ対策が講じられているシステムを選択すべきです。

データの暗号化やアクセス制御をはじめ、不正アクセスやサイバー攻撃への対策が十分に実装されているかを確認しましょう。

なお、個人情報の観点に加えて不要なトラブルを避けるためにも、ドライバーにはどのようなデータをどのような目的で収集するかを明確に説明しておく必要があります。

投資対効果があるか

動態管理システムは初期導入時のコストの他、運用コストも発生します。高機能な動態管理システムを導入しても、業務効率化やコスト削減など実際の効果がなければ意味がありません。

動態管理システムは、燃料費や労働時間の減少による直接的なコスト削減はもちろん、業務効率化による間接的な利益向上を期待できます。

動態管理システムそのものの導入・利用料金だけではなく、自社へ導入したときにどのような効果を見込めるのかをシミュレーションし、長期的な視点で検討することが重要です。

6. 動態管理システム導入の手順

本章では、動態管理システムの導入手順について解説します。

ステップ1:目的の明確化

自社の業務フローを整理し、課題を洗い出した上で導入目的を明確化します。導入目的があいまいでは適切なシステムを選定できないため、注意が必要です。

ステップ2:サービスの選定

前述した「動態管理システムの選定ポイント」を参考に、自社の業務にあったシステムを選定しましょう。操作性はマニュアルを見ても限界があるため、デモ版や無料体験を活用し、実際に触れてみることが大切です。

また、複数ベンダーの動態管理システムを比較することをおすすめします。

ステップ3:導入準備

動態管理システムを運用するには、車両に車載器などのデバイスを設置することが必要です。車載器としては、次のような種類があります。

・GPSトラッカー

・AIドライブレコーダー

・OBD-IIデバイス(燃費・エンジン診断・車両状態の取得に利用)

最近はスマートフォンを活用して簡単に導入できるシステムも増加しています。

ステップ4:テスト運用

システムの初期設定をした後、一定期間車両でテスト運用を行います。ドライバーや管理者が運用方法や効果を確認し、実運用を想定した課題を洗い出しましょう。

ステップ5:運用ルール策定及び教育

テスト運用で洗い出された課題を踏まえ、ドライバー及び管理者向けの運用ルールを策定します。ドライバー、管理者それぞれに操作研修や教育を行い、システムへの理解・習熟度を向上させた上で本番運用に備えます。

ステップ6:本稼働

本稼働後も、定期的に運用効果を評価、改善しましょう。

7. 動態管理システムの事例「ハコベル動態管理」

ここまで説明した通り、動態管理システムの導入には多くのメリットがあります。本章では動態管理システムの事例として「ハコベル動態管理」を取り上げ、その特徴について詳しく説明します。

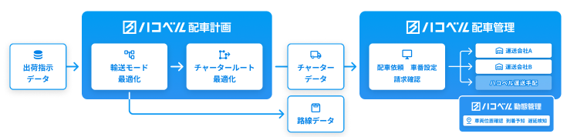

「ハコベル動態管理」とは

「ハコベル動態管理」は“物流の次を発明する”をミッションに掲げるハコベル株式会社によって提供される動態管理システムの名称です。ハコベル株式会社は「運送手配サービス」と“荷主向け”「物流DXサービス」を2大事業としており、「ハコベル動態管理」は「ハコベル配車計画」「ハコベル配車管理」とともに「物流DXサービス」で展開する製品の1つと位置付けられています。

※参考:ハコベル株式会社,物流DXシステム

「ハコベル動態管理」の特徴

「ハコベル動態管理」ではアプリを活用して位置・到着予測時刻を関係者間で共有でき、コスト削減と品質向上を図ることができます。以下では、荷主が得られるメリットを中心にその特徴を述べていきます。

①案件詳細から車両の位置情報・到着予測時間までを確認できる

車格・交通規制・交通渋滞を考慮してルート予測を行い、到着時間を予測します。また、案件の登録情報との差異から遅延のモニタリング確認もできます。遅延のおそれがある場合に、管理者へのメール通知も可能です。

②モバイル端末から運送状況のモニタリングができる

配車担当者用アプリを使えば外出先でのモニタリングも可能です。また、動態管理中の配送トラック一覧を表示して遅延状況を確認することができます。

③その他ハコベルサービスとの連携で業務を効率化できる

「ハコベル配車計画」や「ハコベル配車管理」を併用することで、配車業務プロセス全体の標準化・脱属人化が図れます。その結果、配車業務の効率化が見込めます。

※参考:ハコベル株式会社,ハコベル動態管理

5. まとめ

本稿では動態管理の概要及びメリットについて説明し、動態管理システムの事例として「ハコベル動態管理」を紹介しました。

一般的に動態管理システムは、配送トラックを保有する運送会社が中心となって導入を図りますが、2章のメリットで説明した通り、荷主にとっても恩恵が大きいことを指摘できます。

荷主も動態管理システムの導入で得られるメリットをしっかり理解し、運送会社と協力しながら動態管理システムを活用することで、コスト削減と品質向上の実現を目指しましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)