2023年改正省エネ法の概要と変更点とは?事業者が実施すべきポイントを解説

2023年4月に施行された改正省エネ法では、太陽光電力や水素などの非化石エネルギーへの転換と総エネルギー量の合理化(削減)が盛り込まれました。背景には、世界的なエネルギー需要の逼迫、インフレや2050年カーボンニュートラル達成への対策があります。

この改正によって、企業は非化石エネルギーの積極的な導入に加え、夜間や冬季などエネルギー供給の波に合わせて柔軟な電力需要の変動を実現する取り組みが求められています。

本記事では、省エネ法改正の背景・目的と改正のポイントについて解説します。

この記事でわかること

- 省エネ法の改正内容

目次

1. 省エネ法の改正の概要

まずは省エネ法の改正の背景と目的について解説します。

省エネ法改正の背景

2023年4月の省エネ法改正の背景には、世界のエネルギー事情の変化と脱炭素化のトレンドがあります。ロシアのウクライナ侵攻を契機に、世界中でエネルギー不足によるインフレ・エネルギー価格高騰が起こり、安定的にエネルギーを確保することが困難となりました。また、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルの実現を掲げており、太陽光や水素などのクリーンなエネルギー(非化石エネルギー)への転換が急務となっています。

さらに、非化石エネルギーによる電力供給の安定性確保も重要な課題です。近年、太陽光などの再生可能エネルギーの導入が進む一方で、天候に左右される発電の不安定さや送電インフラの制約といった課題も浮上しています。

こうした背景から、省エネ法の改正では単なるエネルギー削減だけでなく、エネルギーを無駄なく有効利用するという観点が重視されることになりました。そのため、企業においても、自社のエネルギー利用状況や消費パターンを把握し、計画的なエネルギー利用を工夫することが求められています。

省エネ法改正の目的

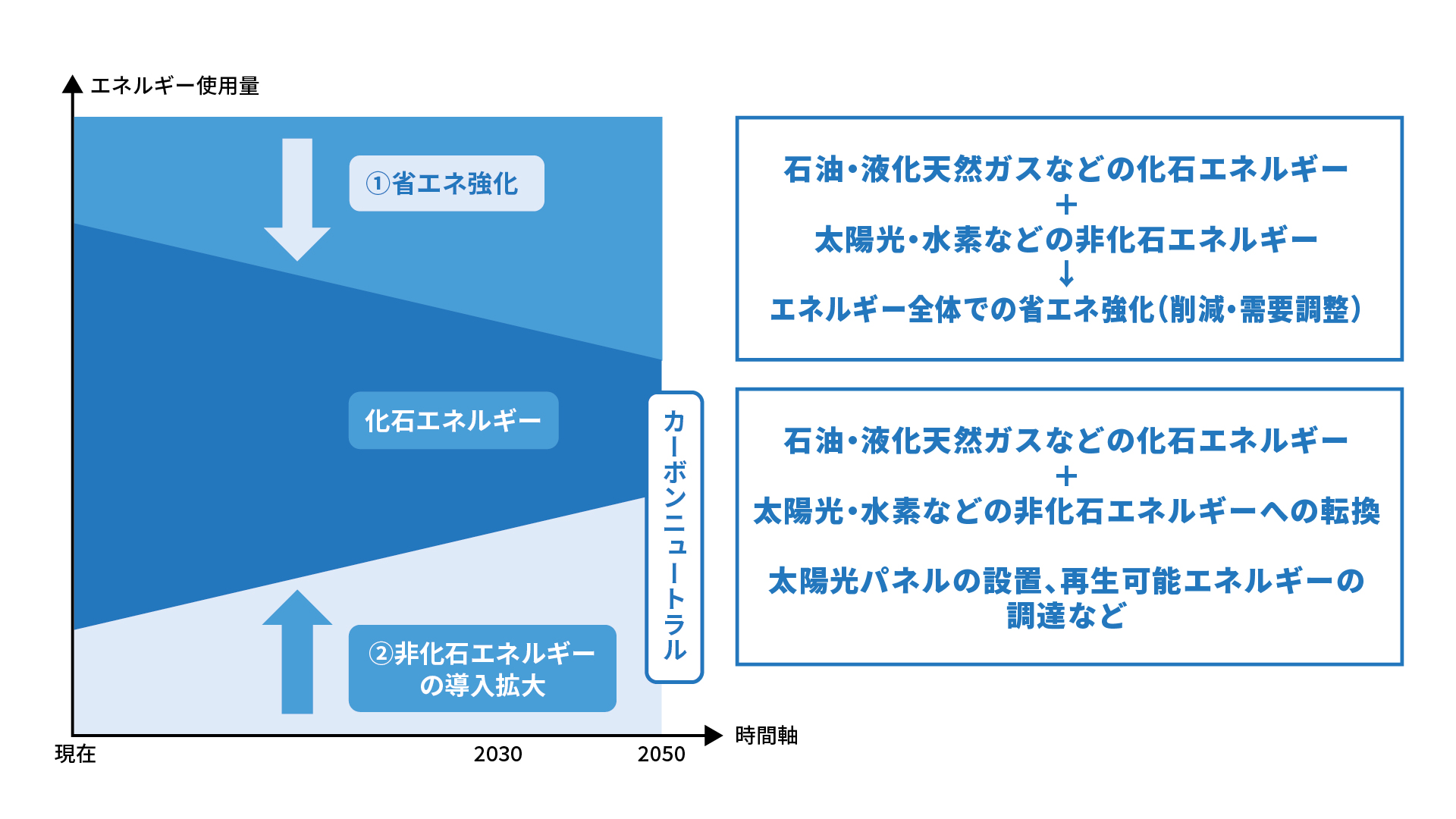

上記の課題解決へ向けて、従来の石油・液化天然ガスなどの化石エネルギーだけでなく、太陽光・水素などの非化石エネルギーに関する内容を盛り込んだ形で省エネ法の改正が実施されました。

この改正の目的の1つは、エネルギーを安定的に確保・活用するため、化石エネルギーと非化石エネルギー合計のエネルギー使用量の把握と合理化(エネルギー使用量の削減やエネルギー需要の柔軟な調整)にあります。加えて、化石エネルギーから非化石エネルギーへの積極的な転換を企業に求める点も重要な目的となっています。

※参考:経済産業省資源エネルギー庁, 省エネ法の改正 | 事業者向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト

2. 省エネ法改正のポイント

続いて省エネ法改正による企業への影響と、企業が実施すべき事項について説明します。

非化石エネルギーを含めたエネルギー使用量の報告と合理化(削減)

エネルギー種類 | 特徴 | 具体例 |

化石エネルギー | 燃焼によってCO2を排出 | 石炭、石油、天然ガス |

非化石エネルギー | 自然由来またはCO2排出のないエネルギー | 太陽光、風力、水力、原子力 |

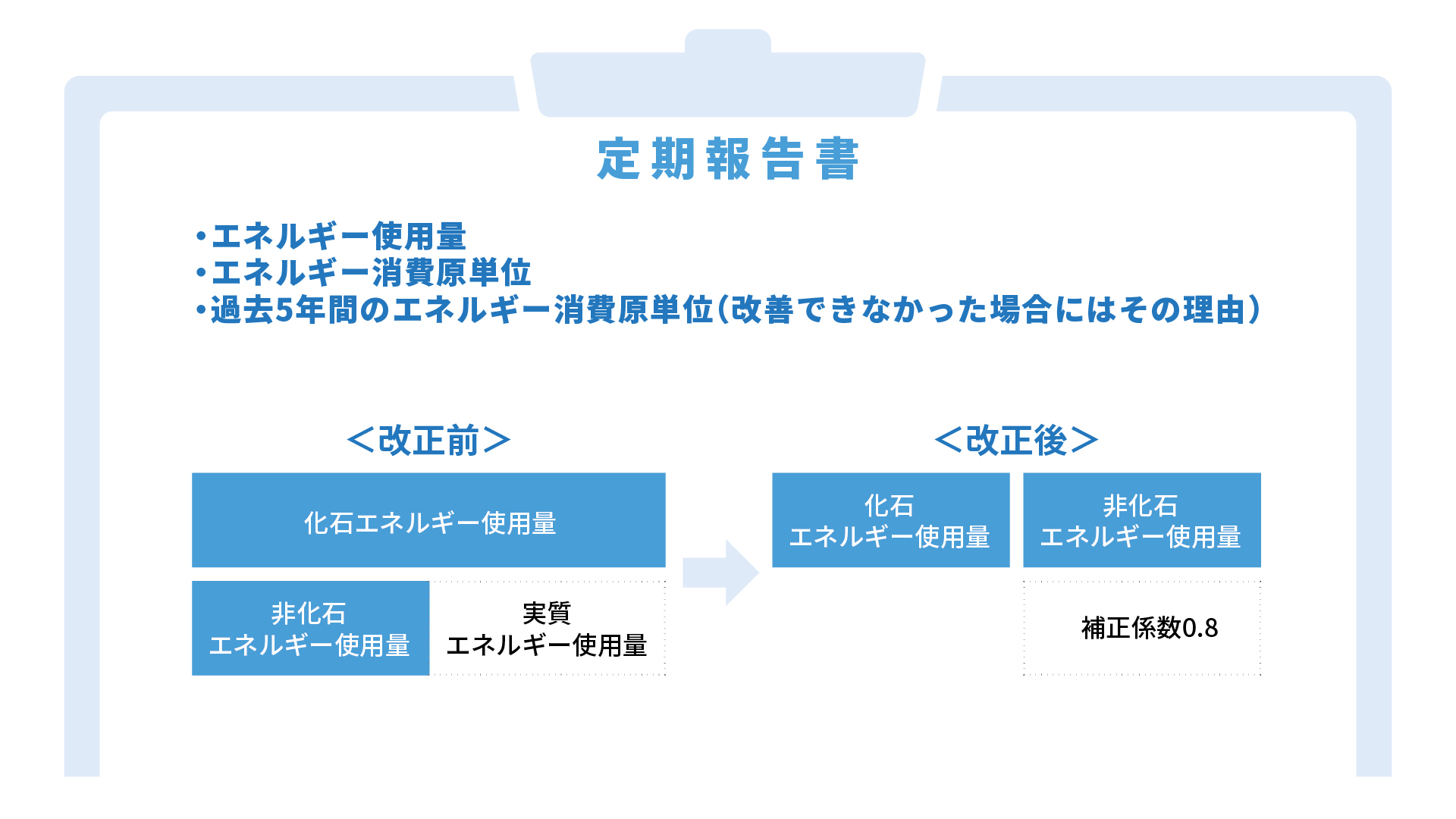

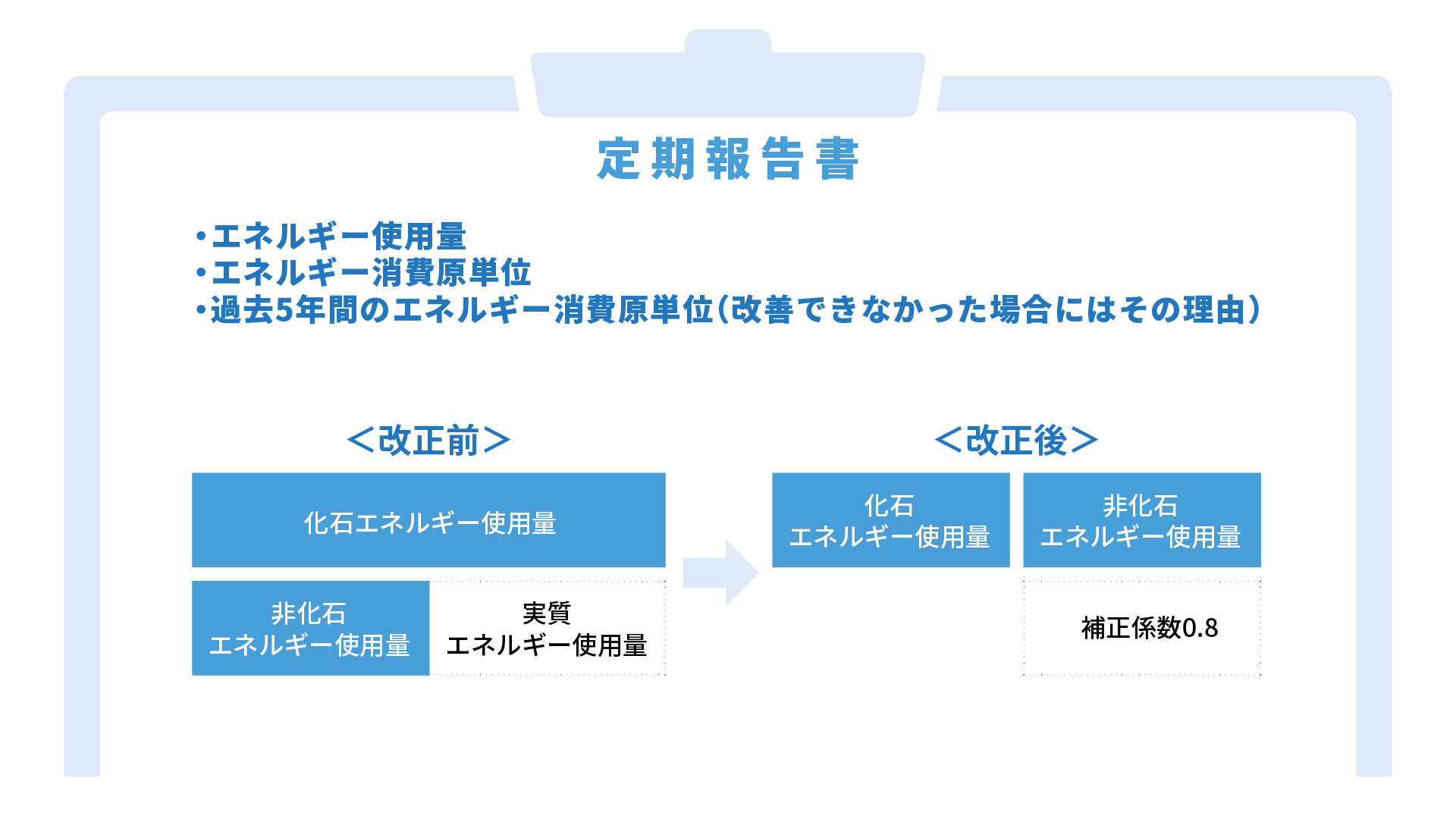

改正前の省エネ法では、年間エネルギー使用量が原油換算で1,500klを超える特定事業者に対して、主に化石エネルギーに関する使用量と合理化実績(エネルギー使用量の削減)の定期報告が求められていました。しかし改正後は、企業は電力やガス供給契約の内容を見直し、非化石エネルギー比率を明確にする必要があります。たとえば、再生可能エネルギー由来の電力を調達することで、報告要件を満たすことが可能です。

化石エネルギーとは燃焼によってCO2を排出するもので、ガソリンなどの石油や火力発電・製鉄に使われる石炭、都市ガスや工業用燃料に用いられる天然ガスが該当します。一方で非化石エネルギーは、太陽光・風力・水力などの自然由来のエネルギーや原子力・水素などで生成するエネルギーを指します。

改正後は、従来の化石エネルギーに関するエネルギー使用量だけでなく、非化石エネルギーの使用量についてもデータ収集・集計する仕組みが必要となります。エネルギー管理システム(EMS)などを導入することで、正確・効率的にエネルギー使用量を把握することが望ましいでしょう。

また、改正後のエネルギー使用量の原単位の計算では、非化石エネルギーの使用量には補正係数0.8を掛けて算出する点にも注意が必要です。

関連記事▶省エネ法の特定事業者とは?義務や取り組み内容についても解説

非化石エネルギーへの転換

改正省エネ法では、化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換も求められます。たとえば太陽光パネルの設置による自給自足、電力・ガスの調達における非化石エネルギー比率の指定などの取り組みです。設備の導入などについては助成金・補助金が用意されているケースもあるため、効果的に活用しましょう。

具体的には「事業再構築補助金」や「省エネ設備導入補助金」など、非化石エネルギーを活用するための設備導入を支援する制度があります。こうした補助金を活用することで、初期投資の負担を抑えながら、非化石エネルギーへのシフトを進めることができます。自治体ごとに独自の補助制度を設けているケースもあるため、地域の支援制度についても確認することが重要です。

また、非化石エネルギーへの転換については、中長期計画書にて2030年度までの計画を立案する必要があります。具体的には、総エネルギー使用量における非化石エネルギー使用量の比率の計画を記載します。現状の非化石エネルギーの比率や使用量を把握するためには、まずは電気・ガスの供給会社との契約書や請求書の記載を確認しましょう。詳細を確認したり、契約変更で非化石エネルギー比率を引き上げたりする場合には、電気・ガスの供給会社に問い合わせ・相談します。

電気需要の最適化(ディマンドリスポンス:DR)

ディマンドリスポンス(DR)とは、電気の供給量に応じて利用者側が需要を柔軟に変動させる仕組みを指します。太陽光発電や風力発電などは、天候や季節、夜間など時間帯によって発電能力が大きく異なり、安定的な供給が困難です。そのため、供給電力の変動に合わせて利用者側が電力使用量・需要を柔軟に変え、無駄なく効率的にクリーンなエネルギーを活用することが必要となります。

たとえば、工場の稼働時間を電力供給に合わせて調整したり、電力供給が過剰なときは蓄電池に貯めておくなどの取り組みがDRに該当します。

さらに、ディマンドリスポンスの取り組みは企業のコスト削減にもつながります。電気料金は需要の高い時間帯ほど単価が高くなる傾向があるため、電力供給が安定している時間帯に使用をシフトすることで、電力コストの削減が可能になります。電力会社によってはディマンドリスポンスを実施する企業にインセンティブを提供するプログラムもあるので、これらの仕組みを活用することで経済的なメリットも享受できるでしょう。

改正後の省エネ法の定期報告では、DRを実施した日数の報告も求められます。データの記録・収集をエネルギー管理システム(EMS)などを活用して仕組み化することも重要です。

3. まとめ

2023年の省エネ法の改正によって、企業は非化石エネルギーへの対応強化が求められるようになりました。まずは非化石エネルギーの使用量や比率などの現状把握を行い、中長期的な非化石エネルギーへの転換計画や取り組みを推進しましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)