知っておくべき!多重下請け構造の仕組み、課題、リスクへの対応策

物流業界で問題視されている「多重下請け構造」は、業務が元請けから複数の下請け業者に再委託される仕組みを指します。国土交通省によると、調査対象企業の75.6%が、荷主と元請けの仲介を行っている結果となりました。(※)多くの事業者が、多重下請け構造のなかで業務を請け負っている状況です。

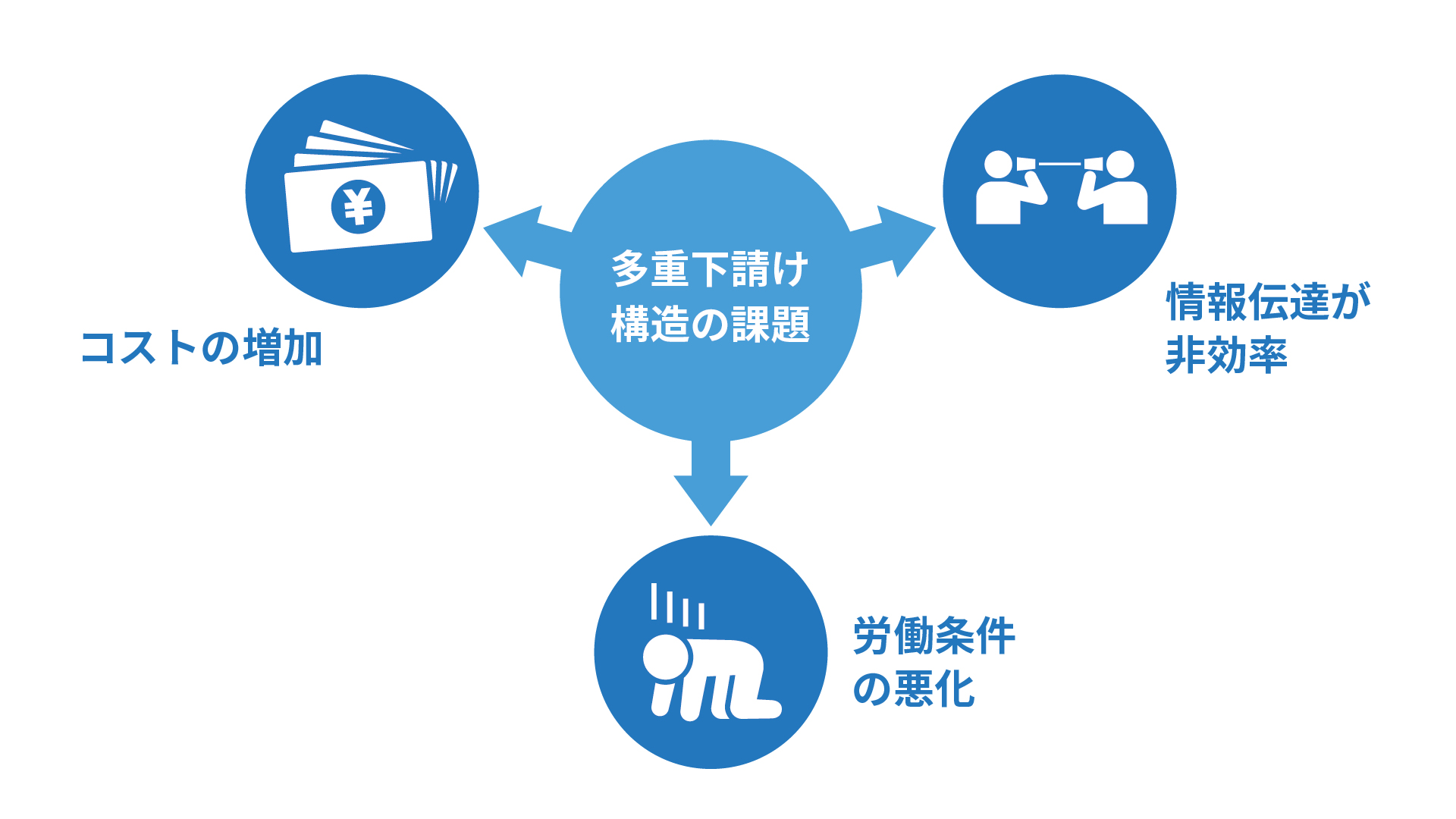

多重下請け構造には、柔軟性と効率性を高められる利点もあります。しかし、コスト増加や労働条件の悪化、情報伝達の非効率性など、多くの課題を抱えているのが現状です。また、品質管理の複雑化や法令遵守の難しさなど、企業経営を行ううえで大きなリスクを伴うこともあるでしょう。

この記事では、多重下請け構造の仕組みやメリット・デメリット、企業がこの構造に依存した場合のリスクと対策について解説します。

この記事でわかること

- 多重下請け構造の概要

- 多重下請け構造のデメリットと対策

目次

1. 多重下請け構造とは

物流業界における多重下請け構造は、業務が元請けから複数の下請け企業を経由して進む複雑な仕組みとなっています。効率性の向上につながる一方で、課題やリスクも含んでいる状況です。多重下請け構造の概要や特徴を詳しく見ていきましょう。

多重下請け構造の概要

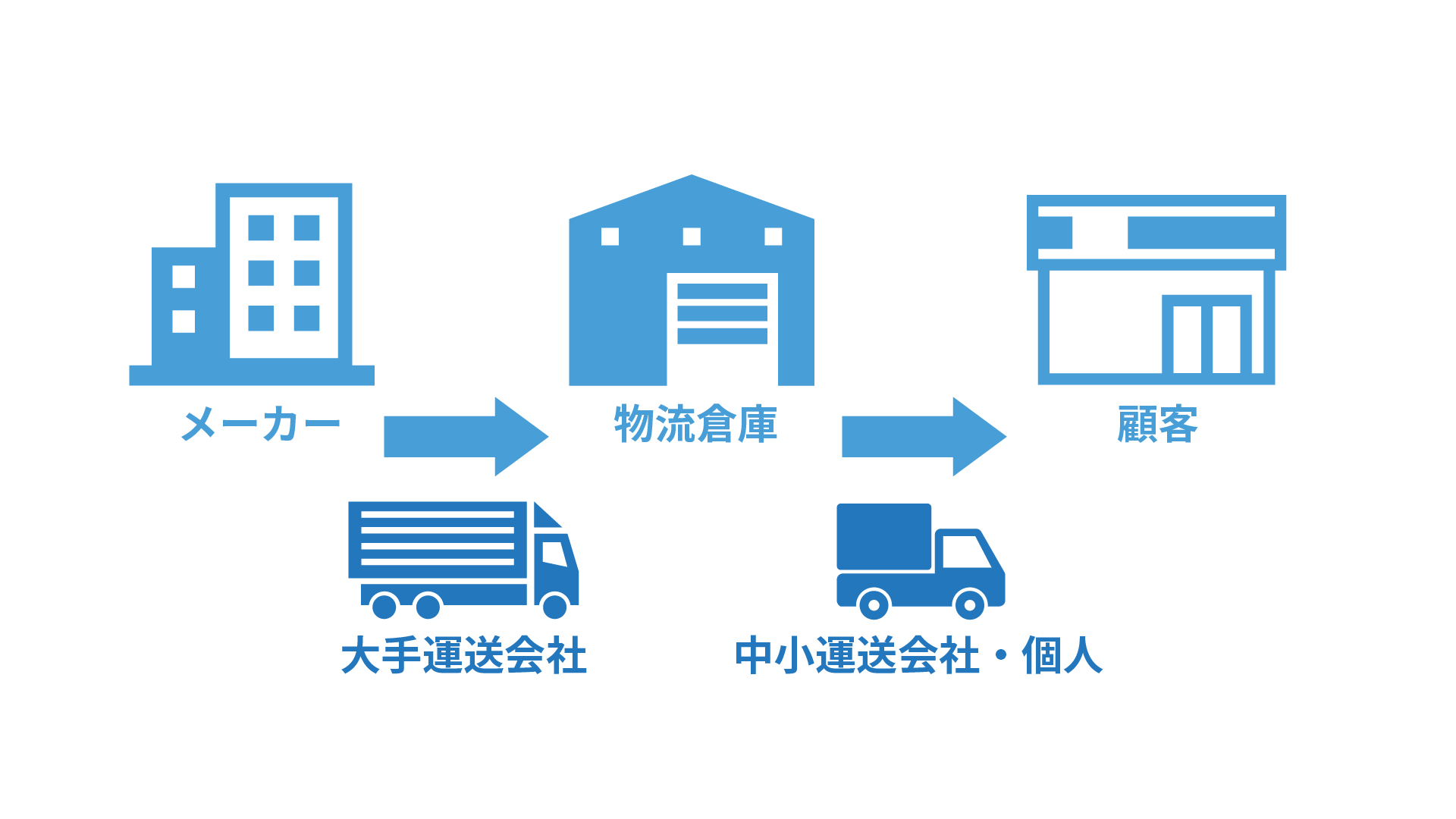

多重下請け構造とは、物流業務が元請けから始まり、複数の階層に渡って下請けや再委託が行われる仕組みです。メーカーが物流大手に業務を依頼し、その業務がさらに中小の運送会社、個人ドライバーへと分散される形態が多く見られます。

多重下請け構造は、業務を細分化することで効率的な運営が可能となる反面、情報伝達やコスト管理の困難さといった課題も伴います。

運送業における多重下請け構造

運送業において、多重下請け構造は特に顕著となっています。この構造には、繁忙期や突発的な需要にも柔軟に対応できる利点があるためです。

例えば、特定地域での物流を専門とする企業や、特定の商品カテゴリーに特化した運送会社が関与することで、効率的かつ迅速な対応が可能となります。

多重下請け構造のメリット・デメリット

多重下請け構造の主なメリットとデメリットは次のとおりです。

項目 | メリット | デメリット |

業務の柔軟性 | 繁忙期や緊急対応時、迅速にリソースを調達できる。 | 下請け先との調整が複雑となり、対応が遅れるリスクがある。 |

業務効率 | 業務を専門業者に委託することで効率が向上する。 | 指示系統が複雑化し、非効率が生じる可能性がある。 |

コスト効率 | 柔軟な下請け利用によりコストを削減できる。 | 中間業者が増えることでマージンが加算され、実質的なコストが上がる場合がある。 |

責任分担 | 業務を分散することで、各業者が専門性を活かした効率的な業務を遂行できる。 | 責任の所在が不明確となり、トラブル時の対応が遅れるリスクがある。 |

2. 多重下請け構造の課題

多重下請け構造は、物流業界の柔軟性を高める一方で、複数の課題を抱えている状況です。

ここでは、多重下請け構造の主な課題を3つ解説します。

コストの増加

多重下請け構造では、業務が元請けから末端の下請け業者に至るまで多層化されるため、それぞれの段階で中間管理費用が発生します。

例えば、運送業務では、元請け企業が1次下請けに委託する際に利益を確保し、さらに2次、3次の下請けに再委託されるごとにコストが積み上がります。その結果、最終的な運送費用が高騰し、競争力の低下や価格転嫁による消費者負担が増大するおそれがあるでしょう。

労働条件の悪化

下請け業者が多く関与すると、末端の労働者に負担が集中しやすくなります。特に、長時間労働や過酷な労働環境は、ドライバーや現場作業員の心身に深刻な影響を与えかねません。

例えば、複数の委託業務を短期間でこなすために休息時間が不足すると、過労による事故リスクが高まります。また、利益配分が上層に偏ることで現場労働者の賃金が抑えられ、モチベーションの低下や離職率の上昇につながるおそれもあります。

また、人手不足のなかでドライバーや作業員が過重労働を強いられる状況が続くと、結果として労働災害や交通事故の発生リスクが増加します。労働環境の悪化は、業界全体のイメージ低下や若年層の人材流入の妨げにもつながるでしょう。

情報伝達が非効率

多重下請け構造では、情報が複数の階層を経由するため、伝達ミスや遅延が発生しやすくなります。荷主からの指示が、元請け企業を通じて最終的な実施者に届くまでに情報が変換されれば、業務の質に影響を与えてしまうでしょう。

業務の詳細や変更点が迅速に共有されないと、トラブルや顧客対応の遅れが生じ、顧客満足度の低下につながります。

3. 多重下請け構造により起こりうるリスク

多重下請け構造の課題や問題点を放置すると、業務にさまざまな影響を及ぼし、企業の信頼性低下や業績悪化などにつながりかねません。ここでは、多重下請け構造によって起こりうるリスクについて解説します。

品質管理の困難さ

各階層で情報が伝達される過程で、要求事項や品質基準が曖昧になると、品質管理が困難となるおそれがあります。

例えば、冷蔵品の輸送においては適切な温度管理が重要ですが、下請け企業の間で管理体制が統一されていない場合、商品の品質低下や損失の発生につながります。このような事態は顧客の信頼を損なうだけではなく、契約違反や補償問題を引き起こす要因にもなりかねません。

法令遵守の困難性

多重下請け構造では、元請けから末端までの契約関係が複雑であるため、法令遵守が難しくなる場合があります。

例えば、労働基準法や下請法に基づく適正な取引が行われていないケースが見られます。また、過度な荷役時間や不当な低賃金での労働も問題視されている状況です。こうした法令違反が放置されると、行政指導を受けたり罰則が科されたりするリスクが高まるため、企業にとって大きな負担となるでしょう。

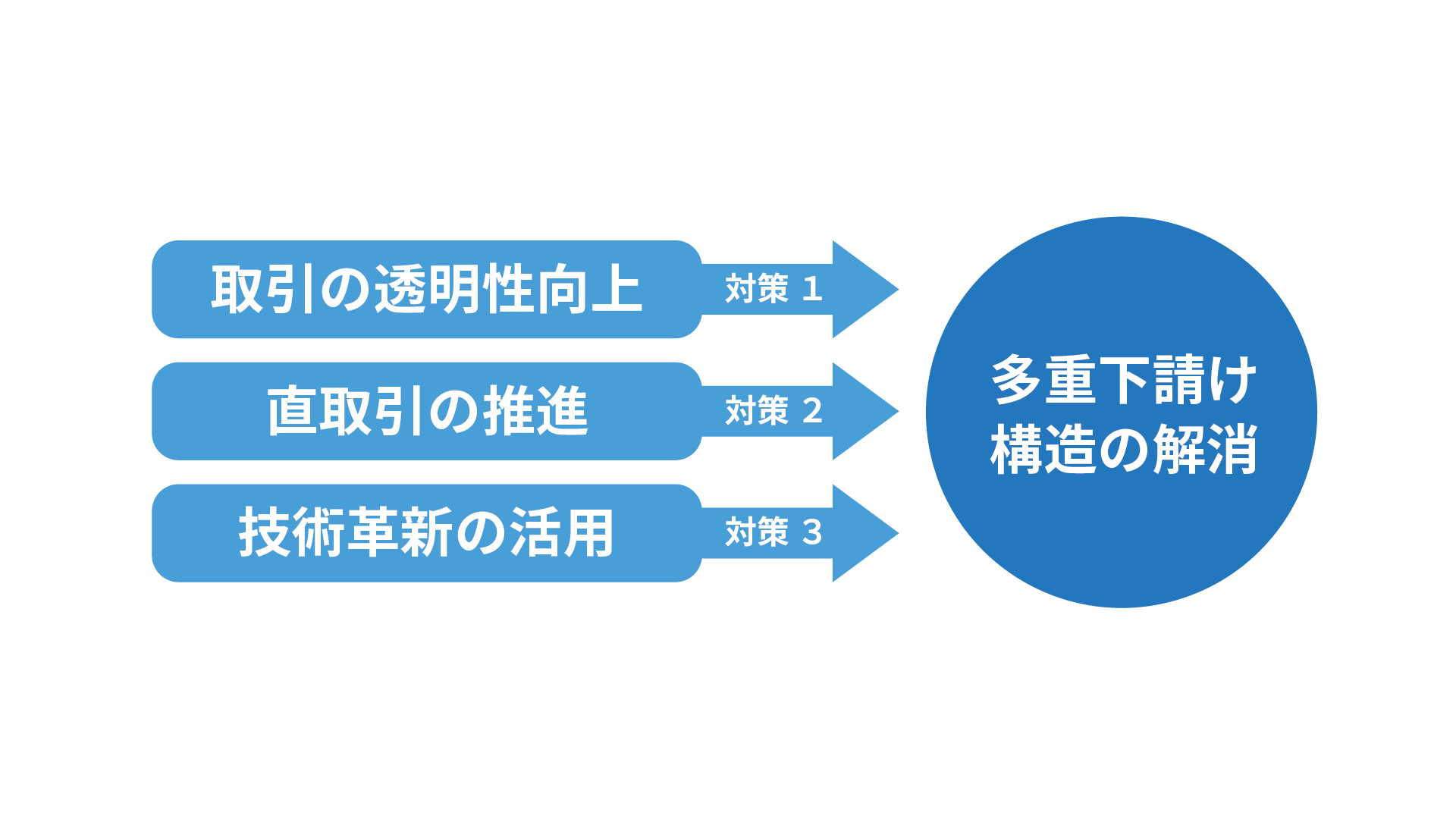

4. 多重下請け構造への対策

多重下請け構造の課題を解決するために、業界全体で取り組むべき施策について解説します。

取引の透明性向上

多重下請け構造を是正するためには、取引の透明性を確保することが重要です。取引履歴のデジタル化や契約内容の明確化により、不当な取引慣行やコスト構造の不透明性を減少させることができます。

例えば、業務プロセスや費用に関する情報を関係者間で共有すれば、適正なコスト管理が可能です。実際にクラウドシステムを活用して取引データを一元管理し、情報共有の効率化と透明性の向上を実現している企業もあります。(※)

※出典:国土交通省,物流業務のデジタル化の手引き,p12

関連記事▶下請法・物流特殊指定とは?違反行為についても詳しく解説

直取引の推進

下請け企業間の中間業者を減らし、直接取引を進めることで、取引プロセスを簡素化し、コスト削減と品質管理の向上が期待できます。直取引には物流プロセス全体の効率化だけでなく、末端の労働者にも適正な収益を分配する仕組みをつくる効果があります。

技術革新の活用

AIやIoTなどの先端技術を活用することで、多重下請け構造の効率化が可能です。

例えば、AIを活用した需要予測や配送ルートの最適化、IoTを利用した在庫管理の自動化などが挙げられます。業務効率が大幅に向上するほか、人的リソースの負担軽減にもつながるでしょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進も、物流業務全体の見える化を実現し、課題の迅速な発見と解決に役立ちます。

関連記事▶物流DXとは?定義やDXの3段階のプロセス、メリット・効果などを解説

5. まとめ

物流業界における多重下請け構造は、柔軟性や効率性が高まるメリットがある一方で、深刻な課題やリスクも伴います。「コストの増加」「労働条件の悪化」「情報伝達の非効率性」などが、物流業界全体の生産性低下を招いている状況です。

これらの課題を解決するための対策としては、取引の透明性を高めるための「デジタル技術の導入」「直取引の推進」「AIやIoTを活用した業務効率化」などがあります。

持続可能な物流構築のため、導入を検討してみてはいかがでしょうか。