商流とは?物流との違いや必要性・最適化について詳しく解説

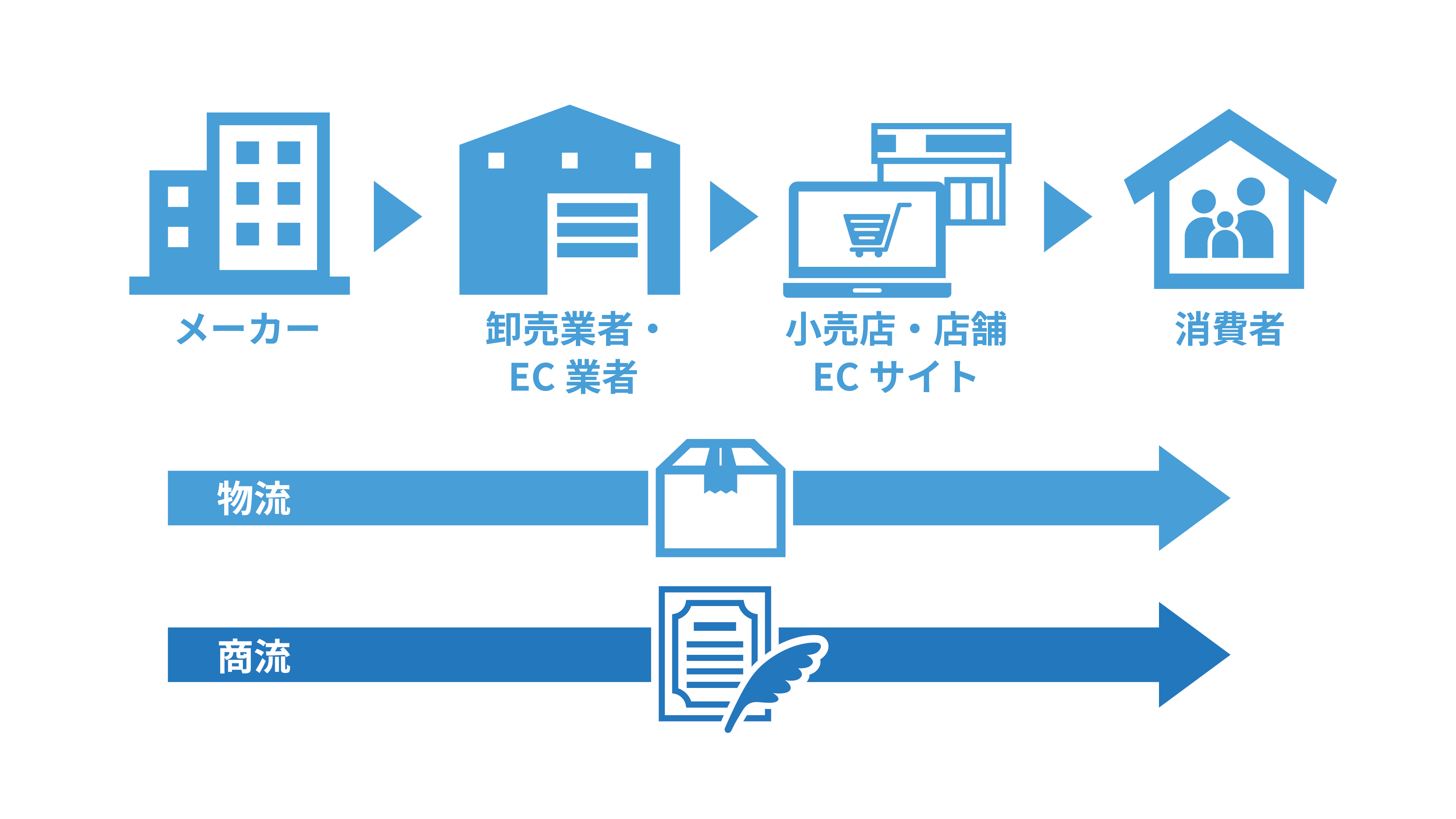

商流とは、商品の取引や契約、代金決済、情報伝達など、商取引全体の流れを指す概念です。物流と密接に関係していますが、物流が「モノの移動」を担うのに対し、商流は「取引や情報の流れ」を管理する役割を持ちます。

スムーズな業務運営を実現するためには、両者の違いを正しく理解することが重要です。本記事では、商流の基本概念や課題と改善点、商物分離の必要性について詳しく解説します。

この記事でわかること

- 商流の概要

- 課題と解決策について

1.商流とは

商流の概要

商流とは、企業間の取引における商品の売買契約、決済、情報伝達などを指す概念です。単に商品が売買されるだけではなく、取引に関わる情報のやり取りや資金の流れも含まれます。商流の適切な管理は、物流の円滑な運用に直結するため、企業の業務効率を高めるうえで欠かせません。

商流の具体的な要素は以下のとおりです。

仕入れ | メーカーや卸売業者から商品や原材料を購入するプロセスです。価格交渉や契約締結が含まれ、安定した供給を確保するために重要な工程となります。 |

受発注 | 小売業者やEC事業者が仕入れ先に対して発注を行い、納品を受ける流れです。近年では、EDI(電子データ交換)を活用して受発注業務を効率化する企業が増えています。 |

決済 | 取引で発生する代金の支払いプロセスです。掛売りやクレジット決済、電子マネー決済など、取引先や業界によって異なる支払い方法が採用されています。 |

販売 | 小売店やECサイトを通じて消費者へ商品を提供するプロセスです。販売戦略の策定や価格設定、マーケティング施策の実施など、事業成長のための重要な要素が含まれます。 |

商流を円滑に進めるためには、取引の各プロセスを統合的に管理することが求められます。特に、在庫や貨物の流れを適切に把握し、最適な商流を設計することが重要です。

商流と物流の違い

商流と物流は密接に関係していますが、それぞれ異なる役割を担っています。

項目 | 商流 | 物流 |

役割 | 商品の売買や決済、情報管理 | 商品の物理的な移動 |

主な活動 | 仕入れ、受発注、決済、販売 | 輸送、倉庫保管、在庫管理 |

目的 | 取引の成立と資金の流れを円滑化する | 商品を効率良く移動させる |

商流は取引や情報の流れを管理する一方で、物流は商品の物理的な移動を担当します。この違いを理解し、両者を最適化することが、効率的なビジネス運営の鍵です。

なお、商流が適切に管理されていない場合、物流にも影響を及ぼすおそれがあります。例えば、販売データが正しく反映されないと、在庫過剰や欠品が発生し、物流コストの増加や顧客満足度の低下を招きかねません。また、物流面での輸送遅延や倉庫管理のミスが起これば、商流のスムーズな進行が妨げられ、取引先との信頼関係にも悪影響を及ぼすでしょう。

参考:国土交通省,我が国の物流を取り巻く現状と取組状況,p29

関連記事▸ロジスティクスと物流の違いとは?荷主が理解すべきポイントを解説

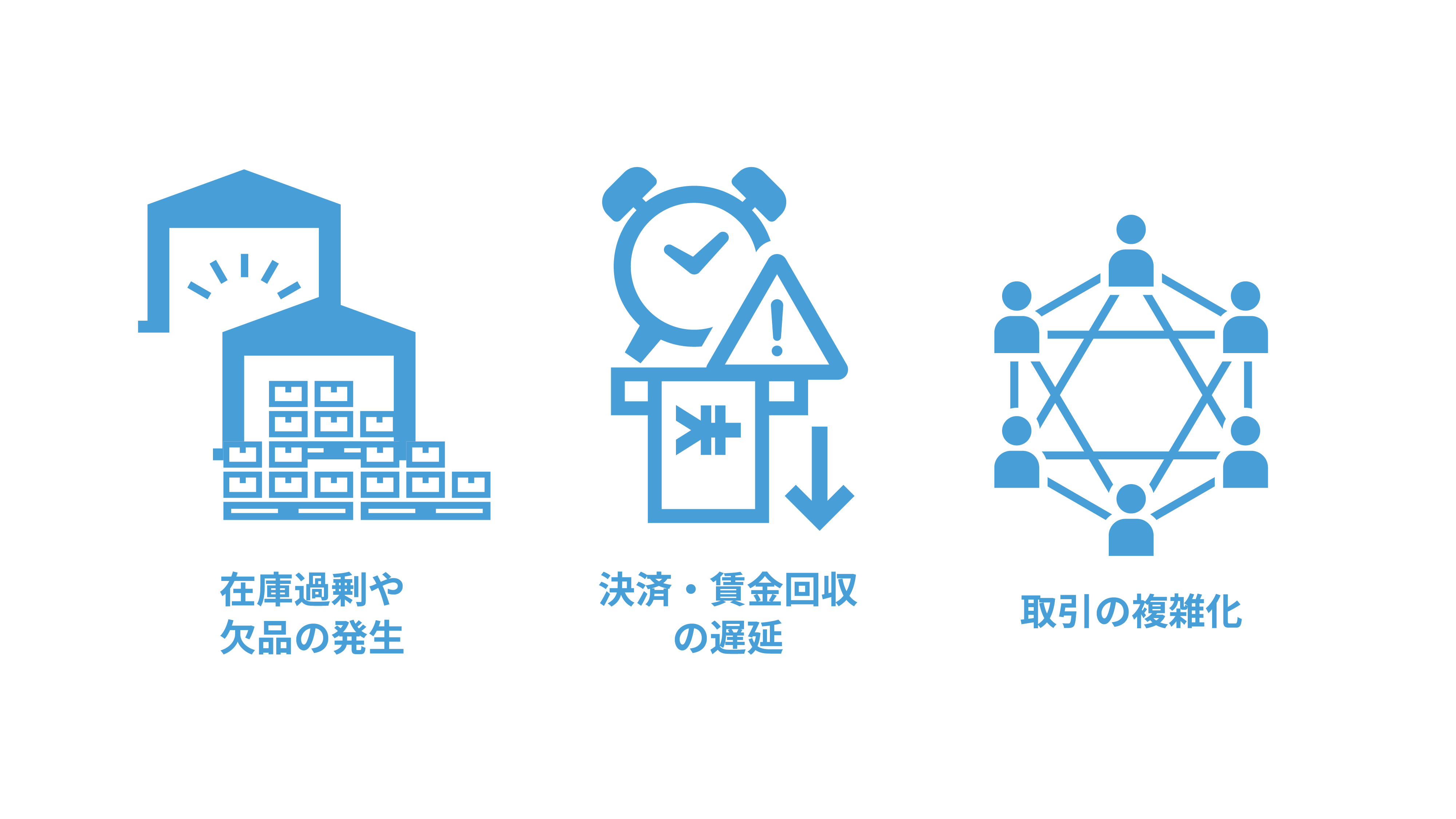

2.商流の課題と改善ポイント

在庫過剰や欠品の発生

商流の管理が不十分な状況では、在庫の過剰や欠品が生じやすくなります。販売データがリアルタイムで共有されていない場合、需要予測が難しくなり、余剰在庫や品切れにつながりかねません。過剰在庫は保管コストの増加に加え、商品の劣化や廃棄リスクを高める要因にもなります。

一方で、在庫不足が続けば販売機会を逃し、顧客満足度の低下を招いてしまうでしょう。さらに、物流の遅延が加わると納品が間に合わず、取引先との関係が悪化するリスクも否定できません。

この問題を解消するには、WMS(倉庫管理システム)やERPの導入が有効です。販売データを活用し、発注計画を適切に立てることで、在庫過剰や欠品のリスクを低減できます。また、AIによる需要予測を取り入れれば、市場動向を分析しながら最適な在庫量を維持できるため、より効率的な商流管理が可能です。

決済・資金回収の遅延

掛け売りが一般的な企業間取引では、支払いサイトの違いによる資金回収の遅延が発生することがあります。売上が計上されても現金化が遅れると、キャッシュフローが不安定になり、事業運営に支障をきたしかねません。取引先ごとに異なる支払い条件が設定されている場合、請求業務の負担が増し、未回収リスクも高まります。

この課題の解決策として有効なのが、電子決済やBtoB後払いサービスの導入です。電子決済を活用することで、資金回収のスピードが向上し、キャッシュフローの安定につながります。さらに、取引条件や支払いサイトを統一することで、請求業務の管理が簡素化され、業務負担を軽減できます。

取引の複雑化

取引先の増加に伴い、契約書や請求書の管理が煩雑になることがあります。取引条件が異なると業務負担が増し、人的ミスの発生リスクも高まるでしょう。また、中間業者が多く介在すると流通コストが増加し、利益率の低下を招くおそれがあります。

この課題を解決するには、EDI(電子データ交換)やERPシステムを導入し、取引データの一元管理を進めることが有効です。契約や請求業務をデジタル化すれば、ミスの削減や業務の効率化が期待できます。さらに、中間業者を削減し、メーカーや仕入れ先との直接取引を増やすことで、コスト削減と利益率の向上が可能です。

3.商物分離の必要性

商物分離とは、商品が取引される流れ(商流)と、貨物を実際に移動させる流れ(物流)を明確に分ける考え方です。従来、メーカーや小売業者は商品を販売するだけではなく、自社で物流業務も担っていました。しかし、近年では物流の外部委託やデジタル技術の活用によって、商流と物流を分ける動きが加速しています。

例えば、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)やECフルフィルメントサービスを導入すると、受注後の運行管理者の選任やドックでの積み込み作業、リスク発生時の対応などを専門企業に任せられます。これにより、企業は商品開発や販売戦略といったコア業務に集中することが可能です。

関連記事▶3PLとは?3PLの意味や導入によるメリットから注意点まで詳しく解説

商物分離のメリット

具体的な商物分離のメリットは以下の通りです。

コスト削減

物流センターの維持費用や配送コストを最適化できます。自社で倉庫を所有せずに済むため、固定費を削減でき、変動費化を実現しやすくなります。

業務の専門化

在庫管理や倉庫運営といったノンコア業務をアウトソーシングすることで、企業は本業に集中できます。選任された専門業者が保管や輸送の要件を満たすため、品質が安定しやすい点もメリットです。

リスク分散

複数の物流業者と契約すれば、災害やトラブル時に別ルートへの切り替えが可能です。BCP(事業継続計画)の観点から見ても、商物分離は供給網全体のリスク軽減につながります。

4.まとめ

商流は、商品の取引や決済、情報伝達を管理する重要なプロセスであり、物流と密接に関係しています。適切に管理しなければ、在庫過剰や欠品、資金回収の遅延、取引の複雑化などの課題が発生し、企業の運営に悪影響を及ぼしかねません。

これらの課題を解決するためには、WMSやERPの導入、電子決済の活用、取引データの一元管理などが有効です。また、商物分離を取り入れ、物流業務を専門企業に委託すれば、コスト削減や業務効率化、リスク分散が可能となります。商流と物流を最適化し、デジタル技術を活用することで企業の競争力を向上させ、持続的な成長につなげていきましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)