サプライチェーンにおける物流の役割とは|政府・物流業界の取り組みを解説

物流は、サプライチェーンを円滑に機能させるための要であり、原材料調達から最終製品の配送までを一貫して支える重要な存在です。効率的な物流運用は企業の競争力を高める一方、物流が停滞するとサプライチェーン全体に影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、物流がサプライチェーンにおいて果たす役割や、政府・物流業界の取り組みを解説します

この記事でわかること

- サプライチェーンの概要

目次

1. サプライチェーンにおける物流の役割

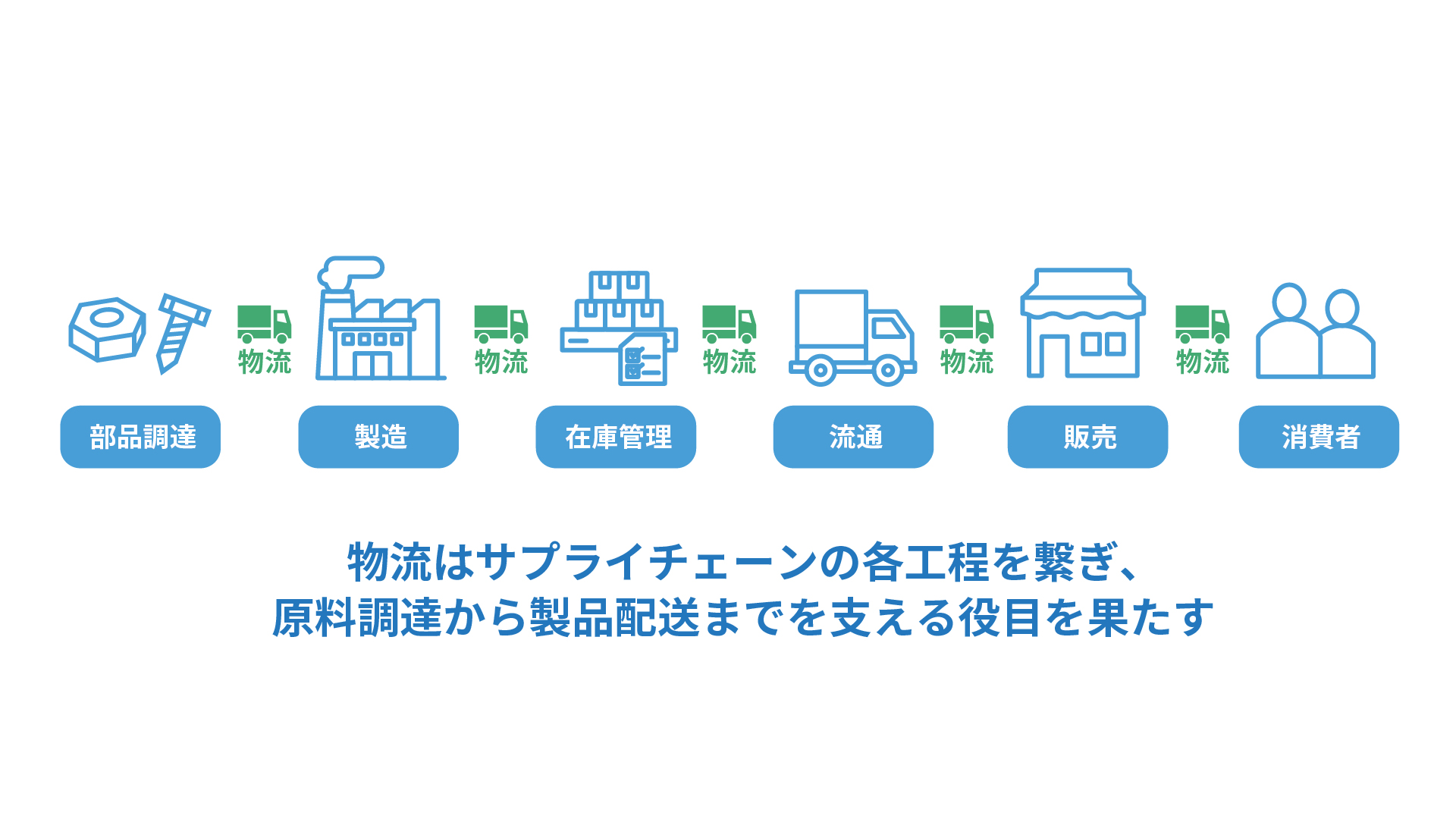

物流は、サプライチェーンの各工程をつなぐ重要な役割を担い、原材料調達から製品配送までの一連の流れを支えます。物流が寸断されると、サプライチェーン全体が停滞し、生産活動や貿易に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

例えば、国際貿易では海上輸送が大半を占める一方、付加価値の高い製品には航空輸送が利用され、最終的には陸上輸送や倉庫を介して物流が完結します。これらの輸送手段や拠点の機能が相互に連携することで、サプライチェーンの基盤が構成されるのです。

コロナ禍の物流寸断は、供給網全体の脆弱性を浮き彫りにしました。現代のサプライチェーン運用における課題は、各輸送手段と拠点を円滑に連携させる物流網の構築だと言えます。

2. サプライチェーンに関する政府の取り組み

サプライチェーンの寸断を防ぐために、政府で行っている取り組みを紹介します。

特定重要物資のサプライチェーンの強靱化

日本政府は、経済安全保障推進法に基づき、国民生活や経済活動に不可欠な「特定重要物資」の安定供給を確保する取り組みを進めています。2022年、特定重要物資には、半導体・蓄電池・天然ガス・重要鉱物など11品目が指定され、2024年には先端電子部品が追加されました。

関連記事▶サプライチェーン強靭化への取り組みとは|実現に欠かせない3つの要素

デジタル技術の活用

サプライチェーンの強化において、デジタル技術の活用は欠かせません。経済産業省の通商白書では、製造現場のデジタル化とサプライチェーン全体の可視化が推奨されています。

具体例として、無線通信技術を用いた電子タグ(RFID)の導入や製造プロセスのデジタル化が挙げられます。在庫や輸送状況のリアルタイム管理が可能となり、トレーサビリティの向上や効率的な運用が実現できます。デジタル技術は需要変動への迅速な対応を支え、サプライチェーンの強靭化に貢献しています。

※参考:経済産業省,通商白書2021 第Ⅱ部 第1章 第4節 デジタル技術の活用によるサプライチェーンの強靭化

サプライチェーンリスクへの対応

日本政府は、サプライチェーンの脆弱性を克服するため、リスク管理を強化しています。特に注意すべき4つのリスクは、感染症や自然災害などの「環境的リスク」、地政学的な不安定要素に起因する「地政学的リスク」、原材料価格の変動や労働力不足といった「経済的リスク」、さらにサイバー攻撃や情報漏洩といった「技術的リスク」であり、これらへの対策が進められています。

特に、調達先の多様化や国内生産の強化、デジタル技術を活用したサプライチェーン全体の透明性向上が鍵です。経済安全保障推進法に基づき、特定重要物資の安定供給を支援する制度も整備されており、企業が突発的なリスクに柔軟に対応できる仕組みが構築されています。

関連記事▶サプライチェーンに潜む4つのリスク|発生要因や対策まで徹底解説!

サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティ対策

サプライチェーンの安全性を確保するため、政府はサイバーセキュリティ対策を強化しています。総務省では5Gネットワークのセキュリティを確保するため「5Gセキュリティガイドライン」を策定し、国際標準化を進めています。

また、ソフトウェア部品の管理を可視化するSBOM(ソフトウェア部品構成表)の活用を推進し、脆弱性を標的とした攻撃への迅速な対応体制の整備が始まりました。これにより、サプライチェーン全体でのリスク軽減と効率的な運用が実現し、安全な供給網を支えています。

※参考:総務省,令和6年版 情報通信白書 第Ⅱ部 第2章 第5節 (3)サプライチェーンリスク対策に関する取組

環境に配慮したサプライチェーンの構築

サプライチェーンにおける政府の取り組みとして、温室効果ガス排出削減や脱炭素化も重要なテーマです。日本政府は、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指しており、サプライチェーン全体での排出削減施策を推進しています。

具体的には、再生可能エネルギーの活用促進や輸送効率化、製造工程の脱炭素化が挙げられます。また、環境負荷の少ない輸送手段への転換や、エネルギー効率の高い設備の導入を奨励する支援策も実施中です。

関連記事▶サプライチェーン排出量とは?算定方法や削減に向けた取り組みを紹介

関連記事▶グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説

3. サプライチェーンに関する物流業界の取り組み

物流業界でも、サプライチェーンの寸断を防ぐ取り組みを行っています。最後に、サプライチェーンに関する物流業界の取り組みを紹介します。

輸送方法の最適化

輸送方法の最適化は、物流効率を高め、コスト削減や労働負担を軽減することにつながります。

具体的な方法は以下の通りです。

手法 | 特徴 |

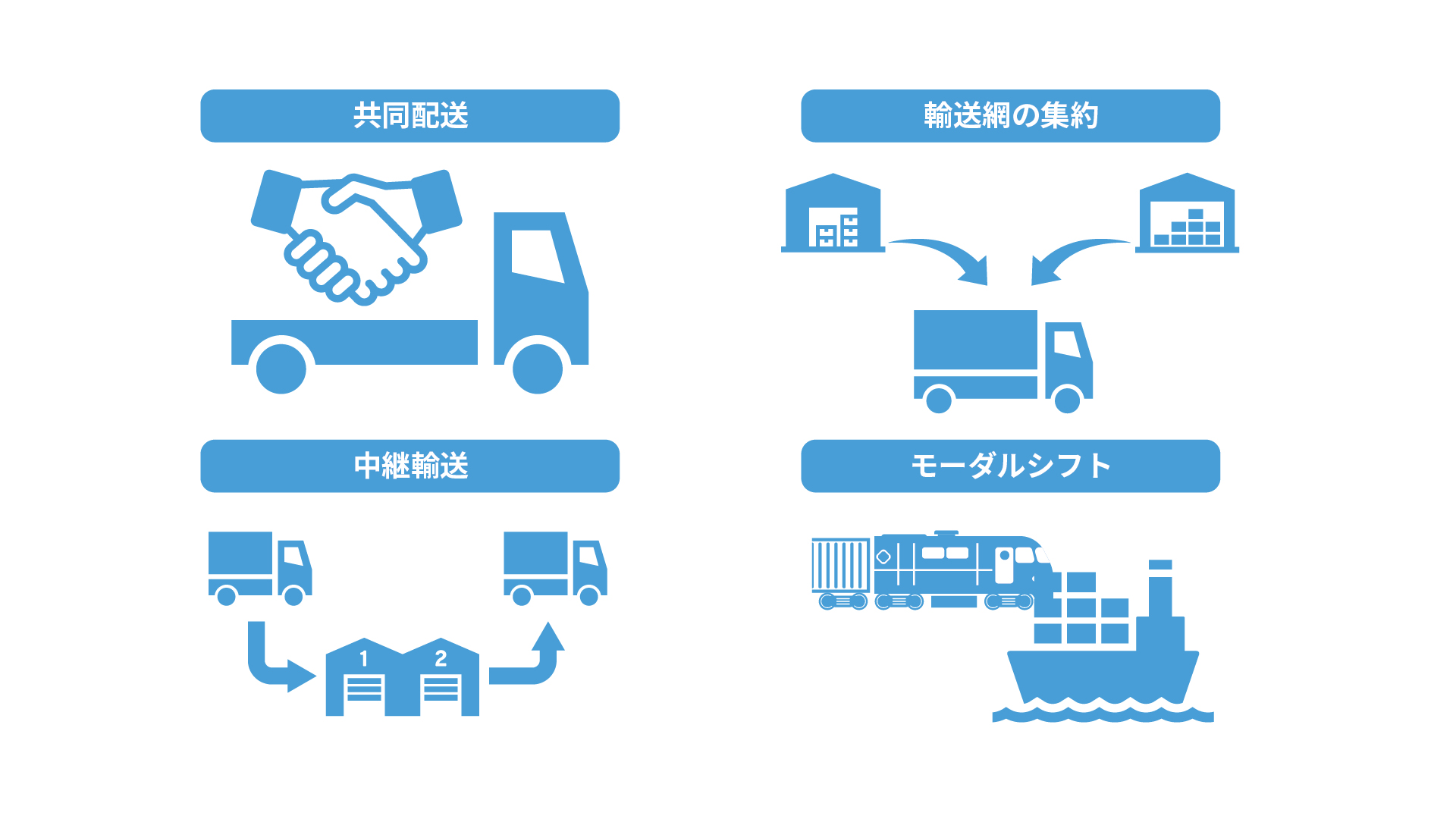

共同配送 | 複数社の荷物を1つのトラックにまとめて輸送することで、少ないトラック数で効率よく輸送ができる。 |

輸送網の集約 | 複数社の荷物を共同の倉庫に集約して輸送する方法。荷待ち時間の削減にもつながる。 |

中継輸送 | 長距離輸送の場合、着荷主までのルートを複数のトラックで分担する方法。1人あたりの労働時間の削減にもつながる。 |

モーダルシフト | 船や列車を活用した輸送方法。トラック輸送に比べて長距離輸送が可能なため、ドライバーの長時間労働を軽減できる。 |

物流業務の効率化

物流業務の効率化は、ドライバーの負担軽減や作業時間短縮に直結します。

具体的な方法は以下の通りです。

手法 | 特徴 |

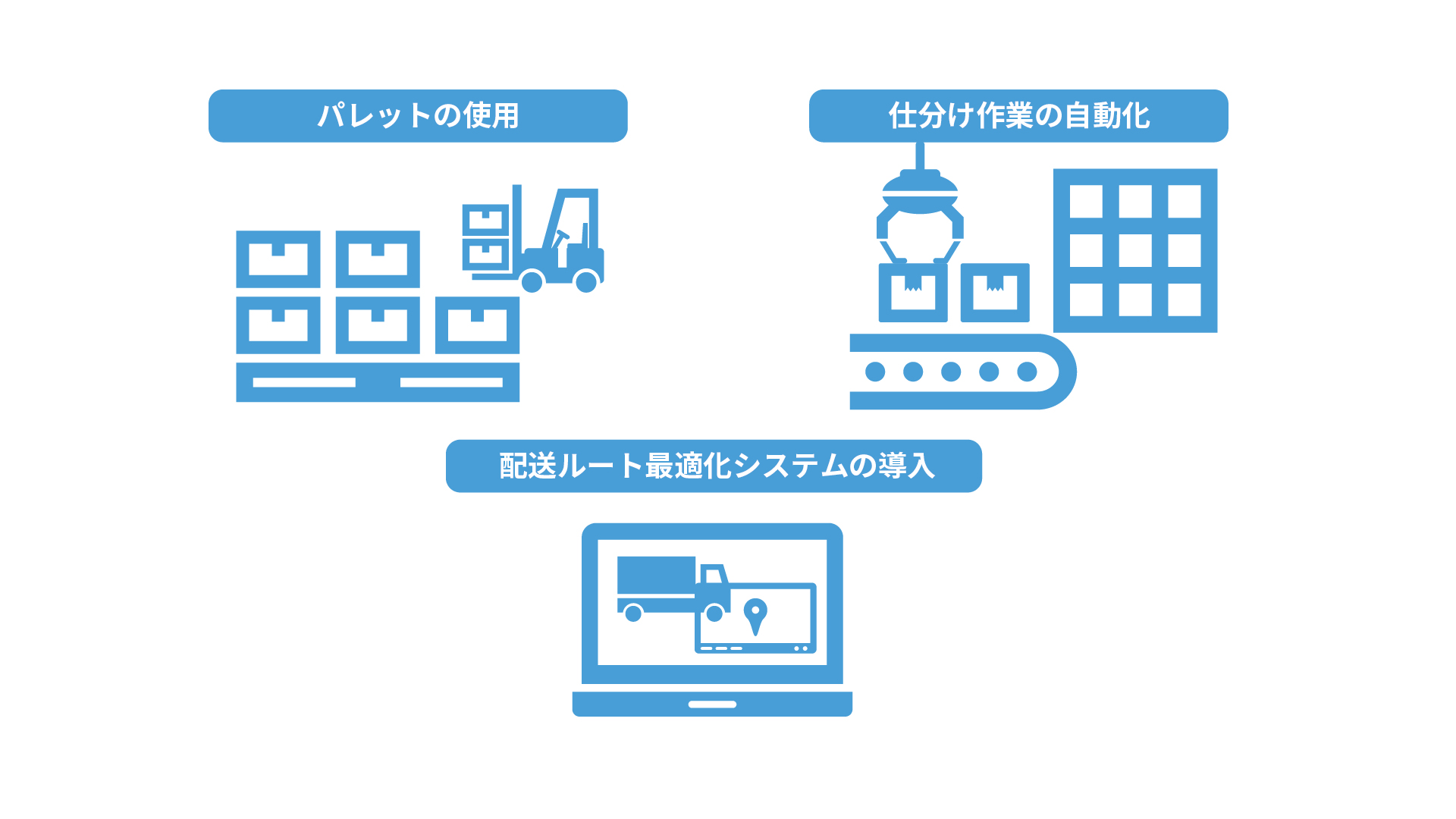

パレットの使用 | 複数の荷物をパレットで運搬することで、荷役時間の短縮につながる。 |

仕分け作業の自動化 | ハンディターミナルを使用して仕分け作業を自動化する。人的ミスを防ぎ、正確かつスピーディーな仕分けで荷役時間の短縮になる。 |

配送ルート最適化システムの導入 | 待ち時間なく荷物の積卸しができる。 |

人員配置や労働環境の見直し

サプライチェーンの効率化には、人員配置と労働環境の見直しが不可欠です。荷役作業やピッキング作業の効率化により、従業員の負担軽減と作業時間の短縮が期待できます。

また、シフト管理のデジタル化や、遠隔勤務の導入でドライバーの負担を軽減すれば、柔軟な働き方を実現できるでしょう。さらに人手が不足している部門への適切な人員再配置は、労働環境を改善しつつ全体の業務効率を向上できます。

デジタル技術の導入

物流業界では、AIやIoTを活用したデジタル技術がサプライチェーンの効率化に欠かせません。リアルタイム需要予測や在庫管理システムによって過剰在庫を削減し、配送スケジュールを最適化できます。

また、ハンディターミナルや自動仕分け機を活用すれば、庫内作業の正確性向上と省力化が可能です。配送ルート最適化システムやバース予約システムの導入は、待ち時間を削減し、効率的な物流運用を実現します。

関連記事▶物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

4.まとめ

サプライチェーンにおける物流は、原材料調達から製品配送までをつなぎ、企業の生産性と顧客満足度を左右する重要な役割を担っています。

物流業界では、輸送方法の最適化やデジタル技術の導入を通じて業務効率を向上させ、コスト削減や環境負荷の低減を目指しています。政府は、特定重要物資の安定供給やサイバーセキュリティ対策に重点を置き、突発的なリスクに備えた施策を推進中です。

これらの取り組みを通じて企業は競争力を強化し、持続可能な経済活動を支えるサプライチェーンの実現に向けて前進しています。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)