サステナブルサプライチェーンとは?環境負荷を軽減する具体的な取り組みと課題

近年、サステナブルサプライチェーンの構築は、物流企業にとって避けて通れない課題となっています。環境規制の強化や消費者意識の変化により、従来のようなコスト優先のサプライチェーンでは競争力の維持が難しくなってきているためです。

しかし、コスト負担を抑えつつ持続可能なサプライチェーンの構築を理想としていても、具体的な方法がわからず悩んでいる企業も少なくありません。

本記事では、サステナブルサプライチェーンの定義や、構築が求められる背景、具体的な取り組み事例などを詳しく解説します。また、サプライヤーのESG対応強化やコストバランスの確保といった課題への解決策も紹介しています。

この記事でわかること

- サステナブルサプライチェーンとは

- 構築するための課題と解決策

目次

1. サステナブルサプライチェーンとは

物流企業が社会や環境に配慮した企業活動を行うためには、サステナブルサプライチェーンが必要不可欠です。ここでは、サステナブルサプライチェーンの概要を解説します。

定義と主な要素

サステナブルサプライチェーンとは、環境や社会への影響を考慮しながら、原材料の調達から製造、流通、廃棄に至るまでのプロセスを最適化した供給網です。具体的には「環境的持続可能性」「社会的持続可能性」「経済的持続可能性」の3つの要素から構成されています。

構成要素 | 説明 |

環境的持続可能性 | CO2排出量削減、再生可能エネルギーの利用、廃棄物の最小化など、環境負荷を減らす取り組み。 |

社会的持続可能性 | 労働環境の改善、コミュニティへの貢献、人権への配慮など、社会的責任を果たす取り組み。 |

経済的持続可能性 | 長期的に利益を生み出すと同時に、持続可能な事業運営を可能とする仕組み。 |

関連記事▶サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?メリットや最新トレンドを解説

サステナブルサプライチェーンの重要性

サステナブルサプライチェーンは、企業の競争力強化やステークホルダーとの信頼構築に直結します。なぜなら、環境規制の強化や消費者意識の変化に対応可能な企業が、市場での優位性を確立できるためです。

例えば、エネルギー効率の高い物流システムを導入することで、運用コストを削減しながらブランド価値の向上を図れます。また、透明性の高いサプライチェーンの構築により、投資家や顧客の信頼を得やすくなります。

関連記事▶サプライチェーン強靭化への取り組みとは|実現に欠かせない3つの要素

関連記事▶サプライチェーンを最適化する方法8選|実際の成功事例もあわせて紹介

2. サステナブルサプライチェーンが求められる背景

企業は、単なるコスト削減や効率化だけではなく、環境・社会・ガバナンス(ESG)に配慮したサステナブルなサプライチェーンを構築する必要があります。ここでは、サステナブルサプライチェーンが求められる背景について詳しく見ていきましょう。

環境問題への対応

地球温暖化や資源枯渇などの環境問題が深刻化するなか、企業にはサプライチェーン全体で環境負荷を削減する取り組みが求められています。

特に、製造・輸送・廃棄プロセスにおけるCO2排出量の抑制や、水資源の適切な管理、生物多様性の保護が重要な課題です。そのため、トラック輸送から鉄道や船舶へ切り替える「モーダルシフト」により、CO2排出量を削減する企業が増加しています。

消費者意識の変化

消費者の価値観の変化も、企業のサプライチェーンに大きな影響を与えています。近年では、環境や社会に配慮した製品・サービスを選ぶ「エシカル消費」が拡大している状況です。(※)

特にミレニアル世代やZ世代は、持続可能な企業活動を重視する傾向があり、フェアトレード認証のある製品や、再生可能エネルギーを活用した製品に注目が集まっています。

※出典:消費者庁,エシカル消費とは

ESG投資の拡大

ESG投資とは、財務的な要素だけではなく「環境・社会・ガバナンス」(ESG)を考慮して投資を行うことです。(※)

投資家の間では、環境や社会に配慮した企業へのESG投資が拡大しています。そのため、ESGに優れた企業は、資本市場での評価が高まりやすく、資金調達の面でも有利となる傾向です。

世界の主要な投資ファンドが、企業のサステナビリティ対応を評価基準に組み込み、ESGスコアの高い企業への投資を優先しています。

※出典:財務省,ESG投資について,p3

関連記事▶製造業は必見!ロジスティクスとサプライチェーンの違いを比較

3. サステナブルサプライチェーンの具体的な取り組み例

多くの企業が、サステナブルサプライチェーンの実現に向けてさまざまな取り組みを進めています。ここでは、代表的な施策を3つ紹介します。

モーダルシフトの推進

物流のCO2排出量削減に向けて、輸送手段の見直しが進められている状況です。従来のトラック輸送から鉄道や船舶へ切り替える「モーダルシフト」により、大量輸送の効率化と環境負荷の軽減を実現できます。

具体的には、貨物輸送を鉄道利用に転換すれば「87%」、海運利用に転換すれば「75%」ものCO2排出量を削減できる試算です。(※)

※出典:国土交通省,モーダルシフト促進キャンペーン2004

関連記事▶モーダルシフトが進まない理由とは?政府の取り組みや今後の見通しも解説!

エネルギー効率の向上

サプライチェーン全体でエネルギー消費を抑えるため、企業はさまざまな省エネ対策を実施しています。例えば、倉庫や工場の設備にLED照明を導入したり、空調の最適化を図ったりすることで、エネルギー使用量を削減可能です。

ある大手メーカーでは、工場の電力を100%再生可能エネルギーに切り替え、年間のCO2排出量を数万トン規模で削減しています。

サプライヤーの評価と支援

サプライチェーン全体の持続可能性を高めるためには、サプライヤーの環境・社会的責任に対する評価を強化することが重要です。

この評価はESGスコアと呼ばれ、「環境・社会・ガバナンス」を意識した事業活動の指標です。(※)ESGスコアを用いて、取引先のサステナビリティへの取り組み状況を可視化する企業が増えています。

※出典:内閣府男女共同参画局,2.3.3 ESG 情報提供機関,p191

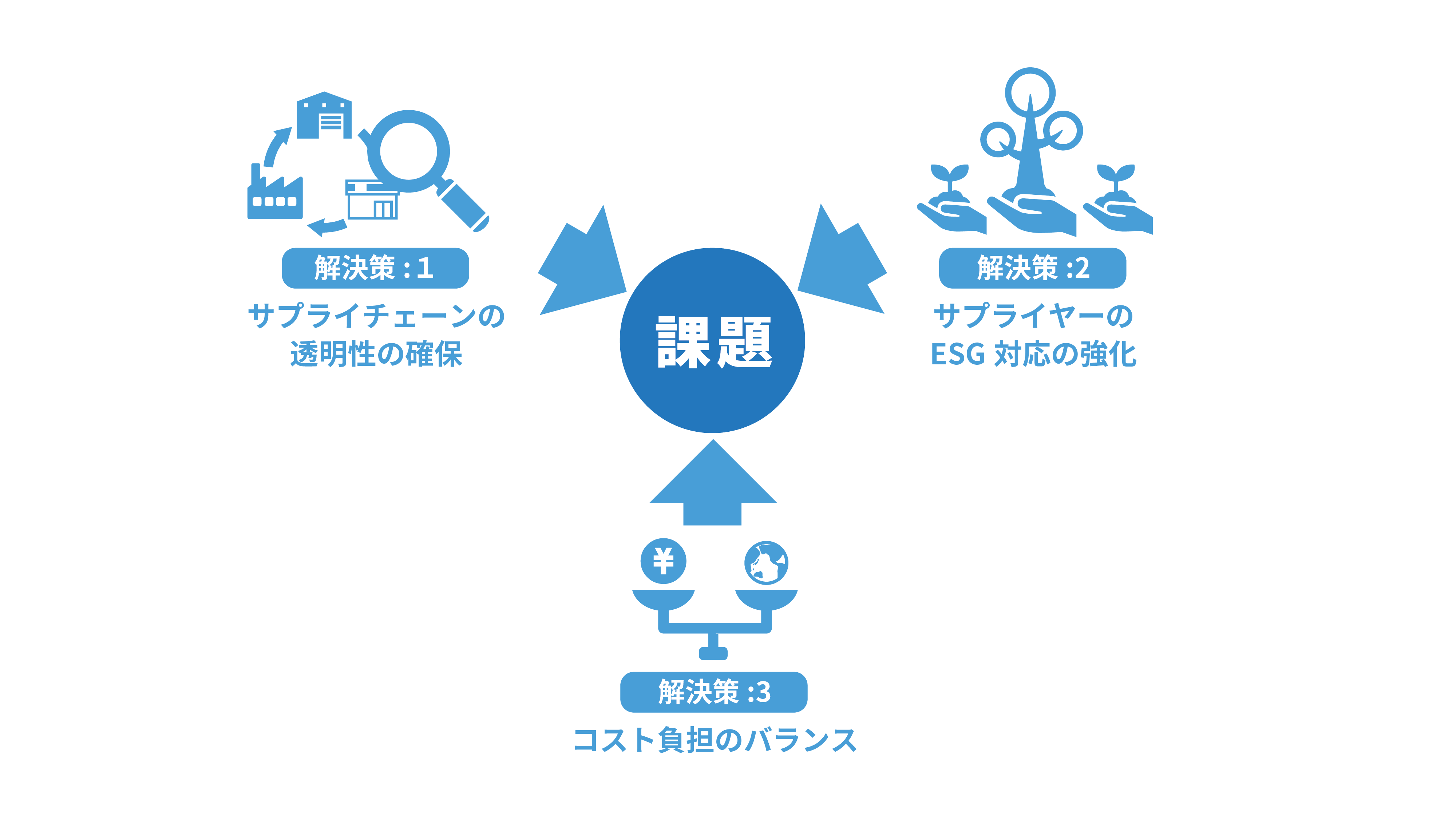

4. サステナブルサプライチェーン構築の課題と解決策

企業の競争力強化に直結するサステナブルサプライチェーンですが、構築するにあたって課題もいくつかあります。ここでは、サステナブルサプライチェーンの課題とその解決策について解説します。

サプライチェーンの透明性の確保

サプライチェーン全体の持続可能性を高めるためには、調達先の環境や社会的責任の実態を正確に把握し、透明性を確保することが重要です。

しかし、複数の下請け業者を抱えている状況で、すべての供給元を監視することは簡単ではありません。解決策としては、ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティシステムの導入などが有効です。(※)

※出典:経済産業省,ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティシステムの導入,p14(一番下の項目)

サプライヤーのESG対応の強化

サプライヤーが環境や労働の改善に取り組まない場合、サプライチェーン全体の持続可能性に悪影響を及ぼします。

中小規模のサプライヤーにとっては、環境規制への対応や労働環境の改善にかかるコストが負担となり、取り組みが遅れているケースも少なくありません。

大手企業がESG評価制度を導入し、改善に向けた指導や支援を行うことで、サプライヤーのESG対応を強化できるでしょう。

コスト負担のバランス

サステナブルサプライチェーンの構築には、新たな設備投資や管理体制の強化が必要なため、短期的にはコストが増加する傾向があります。特に、規模が小さい企業では、持続可能な取り組みを進める余裕がないケースも多いでしょう。

こうした状況を改善するために、経済産業省は「グリーン成長戦略」として基金や投資、税額控除などの制度を設けて後押ししています。(※)

※出典:経済産業省,グリーン成長戦略(概要),p1

5.まとめ

今回は、サステナブルサプライチェーンの定義や構築が求められる背景、具体的な取り組み事例などを解説しました。

環境規制の強化や消費者意識の変化により、サステナブルサプライチェーンの構築が重要視されています。企業の競争力を強化し、ステークホルダーからの信頼を獲得するためにも、重要な施策といえるでしょう。

サステナブルサプライチェーンを構築するには、環境・社会・経済のバランスを考慮し、持続可能性を高めることが重要です。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)