ユニットロードとは?仕組みや導入メリットなどを詳しく解説

ユニットロードとは、貨物をパレットやコンテナなどの単位でまとめ、輸送や荷役の効率を高める手法です。物流業界では、作業の負担軽減やコスト削減、安全性向上を目的として導入が進められています。

特に、標準化されたユニットロードシステムを採用することで、倉庫や輸送の管理がスムーズになり、作業効率の向上につながります。一方で、導入には初期コストの負担や標準化の難しさといった課題があります。

本記事では、ユニットロードの基本的な仕組み、導入のメリットや課題、そして今後の展望について詳しく解説します。

この記事でわかること

- ユニットロードの概要

目次

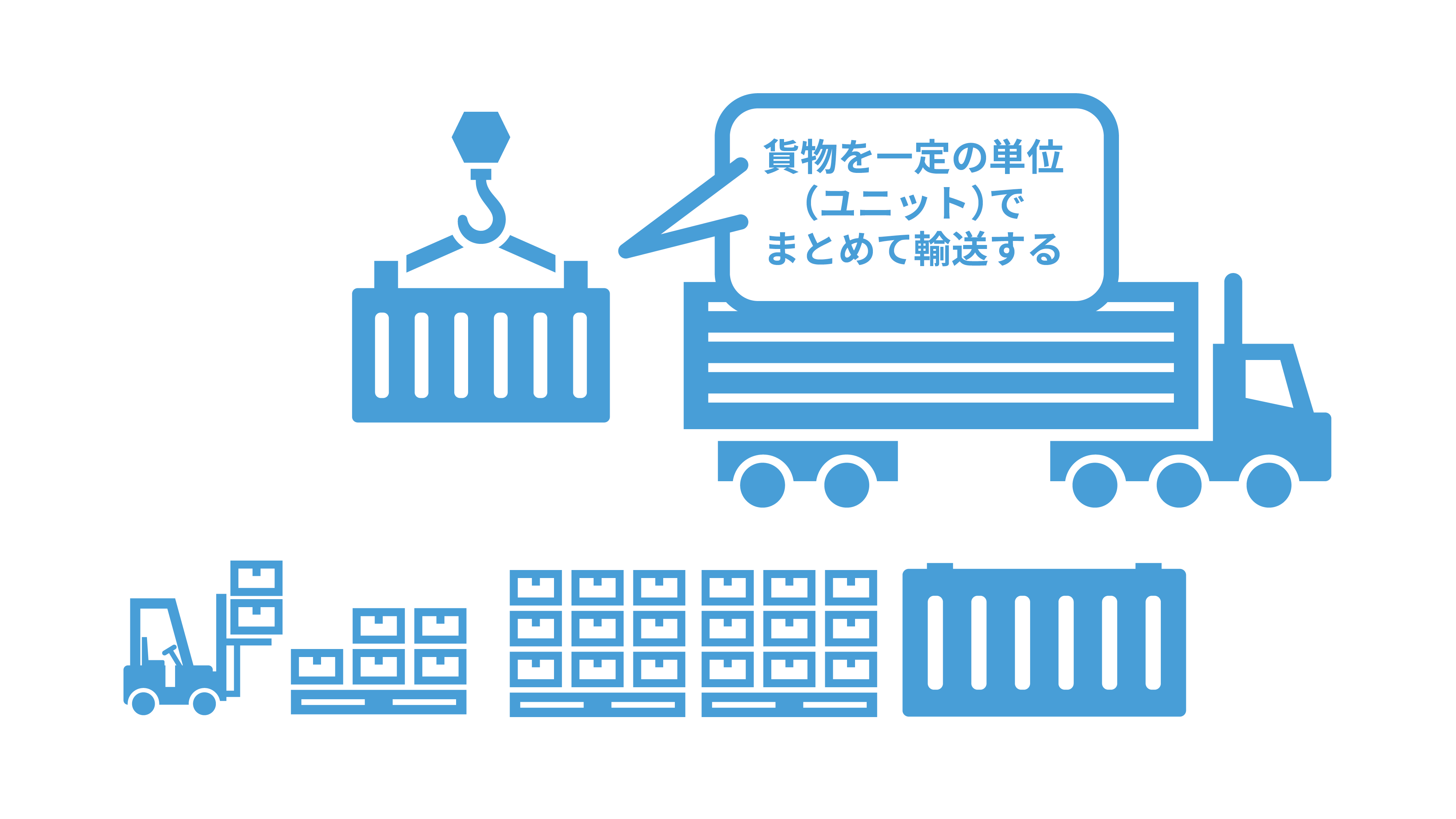

1.ユニットロードとは

ユニットロードとは、貨物を一定の単位(ユニット)でまとめ、機械を使って効率的に輸送・荷役を行う手法です。個々の荷物の積卸しの手間を削減することで、物流全体の作業負担を軽減できます。パレットやコンテナを活用し、フォークリフトやクレーンを使用して荷役作業を行うことで、迅速な輸送が可能になります。

ユニットロードを採用すると、荷物の破損リスクを抑えつつ、積替え作業の簡素化が実現します。バラ積みと比較して作業時間が短縮でき、コスト削減にもつながるでしょう。また、異なる輸送手段(トラック・鉄道・船舶・航空)をシームレスに連携させることができるため、長距離輸送や国際物流にも適しています。

倉庫から配送センター、小売店舗までユニットロードを活用した輸送が行われており、特に大量の貨物を扱う製造業や流通業では、物流の標準化と効率化を目的に導入が進んでいます。

ユニットロードの種類

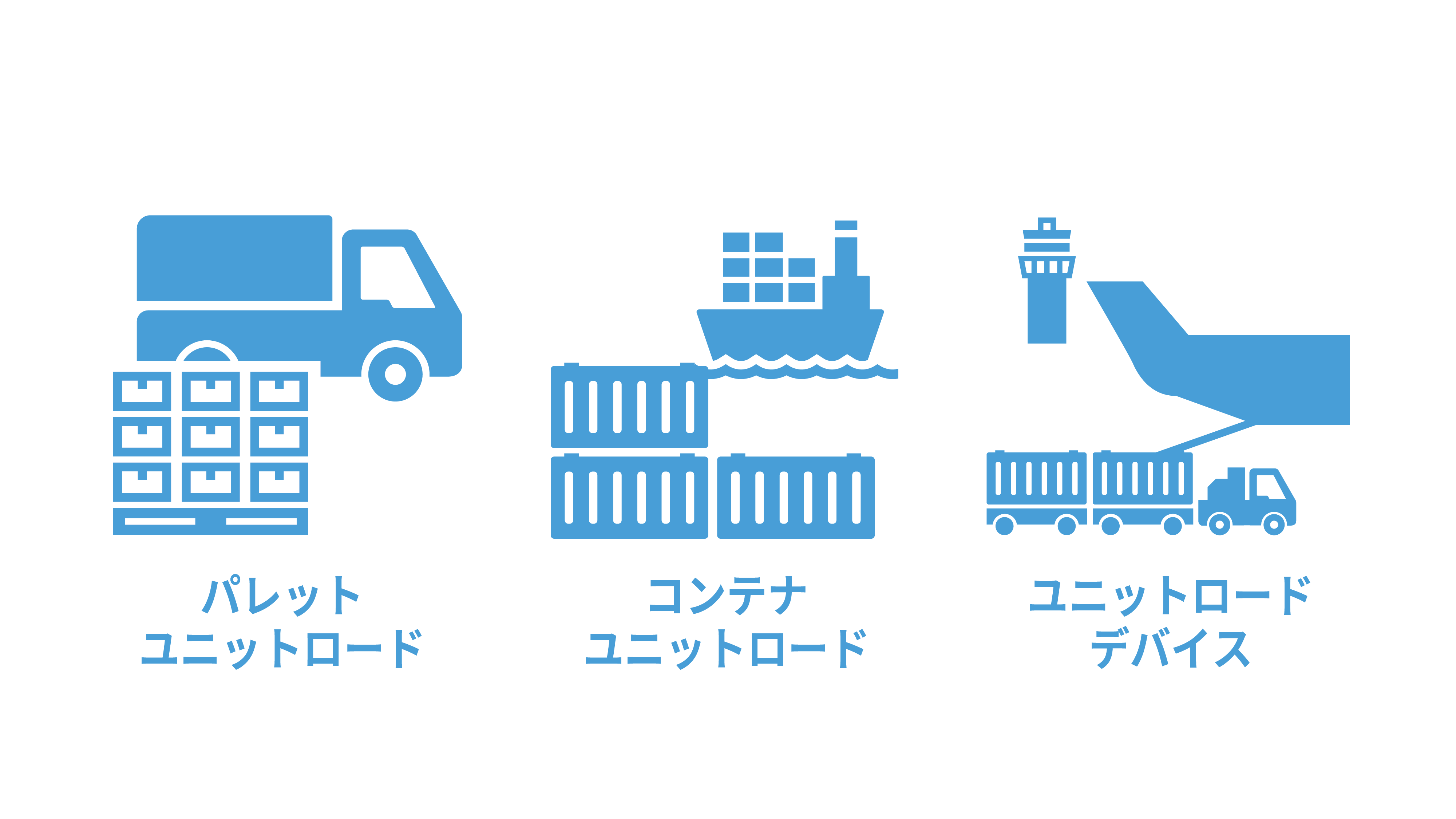

代表的なユニットロードの種類は次のとおりです。

パレットユニットロード

木製やプラスチック製のパレットを使用し、荷物を一括で輸送する方式です。フォークリフトによる運搬が可能で、倉庫や工場、配送センターなど幅広い現場で活用されています。

コンテナユニットロード

大型コンテナを用いて複数の貨物をまとめて輸送する方式です。特に海上輸送や鉄道輸送で重要な役割を果たし、国際物流においても欠かせないシステムとなっています。

ユニットロードデバイス(ULD)

航空貨物向けの専用コンテナで、飛行機の貨物室に適した形状をしています。ULDを利用することで航空輸送の荷役作業が効率化され、貨物の安全性も確保されます。

2.ユニットロード導入のメリット

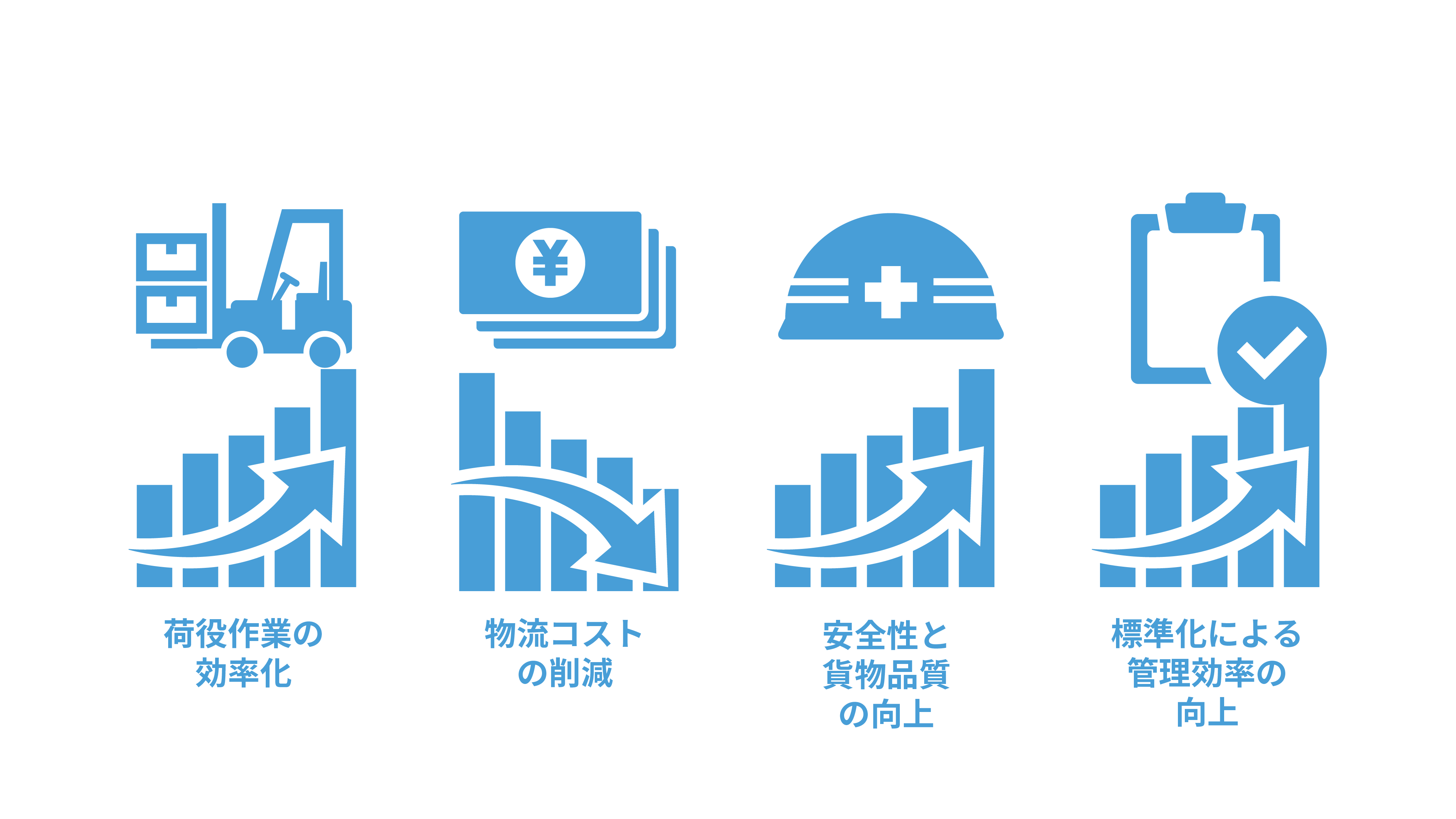

ユニットロードを導入することで、荷役作業の効率化、物流コストの削減、安全性の向上、物流の標準化が実現できます。ここでは、ユニットロードがもたらす主要なメリットについて詳しく解説します。

荷役作業の効率化

ユニットロードを導入すると、貨物の積卸し作業が効率化されます。個々の荷物を手作業で運ぶ必要がなくなり、フォークリフトやクレーンによって大量の貨物を短時間で処理できます。作業員の負担が軽減されるため、倉庫や配送センターの作業スピードも向上するでしょう。

また、荷役の一貫化が進み、輸送時の手間が削減されます。パレットやコンテナを活用すると、バラ積みの荷物と異なり荷崩れのリスクを抑えられるので、安定した輸送が可能です。

物流コストの削減

作業効率の向上により、物流コストを削減できます。ユニットロードでは、積込み・荷卸しの時間が短縮され、輸送回転率が向上します。特にパレット輸送では、フォークリフトを使用することで作業時間の大幅な削減が可能です。

また、貨物の破損リスクが低減し、補償費用や返品対応の負担も軽減できます。パレットやコンテナは再利用できるため、梱包コストの削減につながる点もメリットです。

安全性と貨物品質の向上

貨物をパレットやコンテナにまとめることで、荷崩れや破損のリスクを最小限に抑えられます。フォークリフトを活用した荷役が主流になるため、作業員の負傷リスクも低下するでしょう。

また、輸送時の振動や衝撃を抑えられるため、食品や医薬品の品質維持にも効果的です。適切な保管環境を維持しながら輸送できることで、商品の安全性を確保します。

標準化による管理効率の向上

ユニットロードの導入により物流の標準化が進み、管理効率が向上します。例えばパレットサイズを統一することで、異なる企業間でもスムーズな取引が可能になります。

また、倉庫内のスペース効率も向上します。パレット単位での保管・管理によって、倉庫のレイアウトを最適化できるためです。バーコードやRFIDを活用した在庫管理を行えば、物流の最適化がさらに進むでしょう。

3.ユニットロード導入の課題

ユニットロードの導入は、荷役作業の効率化や物流コスト削減など多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかの課題もあります。ここでは、ユニットロード導入における主要な課題を紹介します。

初期コストの負担

ユニットロードを導入するには、パレットやコンテナの購入費用がかかります。特に耐久性の高い樹脂製パレットや専用コンテナは価格が高く、初期投資の負担が大きくなります。同時にフォークリフトや無人搬送車(AGV)などの導入も必要になる場合があるため、設備投資に加えてオペレーターの教育コストも考慮しなければなりません。

また、倉庫の改修や搬送経路の最適化が求められる場合、中小規模の事業者にとって導入のハードルとなることは少なくないでしょう。

標準化の難しさ

物流業界では、パレットやコンテナの規格が統一されていません。国際物流ではISO規格のコンテナが普及しているものの、国内輸送では企業ごとにサイズや仕様が異なっており、標準化が進んでいないのが現状です。このため、異なる企業間でのパレットの共用は困難であり、使い捨てパレットの発生や環境負荷の増大につながっています。

運用管理の負担

ユニットロードを導入した後も、パレットやコンテナの適切な管理が必要です。例えば長距離輸送では、荷受け側がパレットを返却せず、そのまま保管してしまうケースがあります。このような状況が続くとパレットの不足が発生し、新たな購入費用がかかることになるでしょう。

パレットやコンテナの紛失、盗難も問題です。対策としてRFIDタグやバーコードを活用した管理システムがありますが、新たな管理体制の整備には追加のコストが必要になります。

4.ユニットロードの今後の展望

最後に、今後のユニットロードの発展と、それが物流の未来にもたらす影響について詳しく解説します。

RFID・IoTを活用した貨物管理の最適化

デジタル技術の進化により、ユニットロードの効率が向上すると期待されています。特に注目されているのはRFIDタグやIoTを導入することで、貨物の位置情報や保管状況をリアルタイムで把握できるようになります。これにより、出荷・配送・回収の管理が最適化され、輸送の可視化が進むでしょう。

環境負荷を低減するリサイクル可能なパレットの活用

カーボンニュートラルの実現に向け、環境に配慮したパレットやコンテナの活用が進んでいます。木製パレットの代替として、バイオマス素材やリサイクルプラスチックを使用したパレットの採用が増えており、環境負荷の軽減に貢献しています。

関連記事▶カーボンニュートラルの実現!物流業界の挑戦と取り組み事例

国土交通省による物流DX推進と標準化の取り組み

国土交通省は、物流の効率化を目的にユニットロードの標準化を推進しています。特に「2024年問題」への対応策として、標準パレット規格の統一を検討してきました。この取り組みにより、異なる企業間でもパレットの共用が可能になり、物流ネットワークの最適化が進むことが期待されています。

また、国際物流においても、日本の輸送規格を国際基準に適合させる動きが進んでいます。その結果、国内外の物流がよりシームレスにつながり、サプライチェーン全体の効率化に寄与すると考えられます。

関連記事▸2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

5.まとめ

ユニットロードは、貨物をパレットやコンテナ単位でまとめ、輸送や荷役作業の効率を高める手法です。ユニットロードの導入により、作業負担の軽減やコスト削減、安全性向上が期待されます。

一方で、初期投資の負担や規格の統一が進んでいない点が課題です。また、適切な管理ができなければ、パレットの紛失や使い捨てによるコスト増加のリスクも高まるでしょう。

今後はRFIDやIoTを活用した貨物管理の最適化、リサイクル可能なパレットの活用が進むと予想されます。標準化を推進することで物流の最適化が期待されるため、導入のメリットと課題を理解し、適切に活用することが重要です。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)