流通BMSとは?業務の効率化や導入によるメリットを解説

流通BMSは、流通・小売業における取引データの標準化を目的としたEDI(電子データ交換)の新しい規格であり、取引情報のスムーズなやり取りを可能とするシステムです。従来のEDIに比べ、システム間の互換性向上や業務効率化を実現するため、多くの企業が導入を進めています。一方で、流通BMSの具体的な仕組みや導入のメリットを理解していない人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、流通BMSの基本概念から導入メリット、実践事例までを解説し、物流や取引業務の最適化を図るためのポイントを紹介します。

この記事でわかること

- 流通BMSの概要

目次

1. 流通BMSの概要と背景

まず、流通BMSの基本的な概要と導入の背景について解説します。

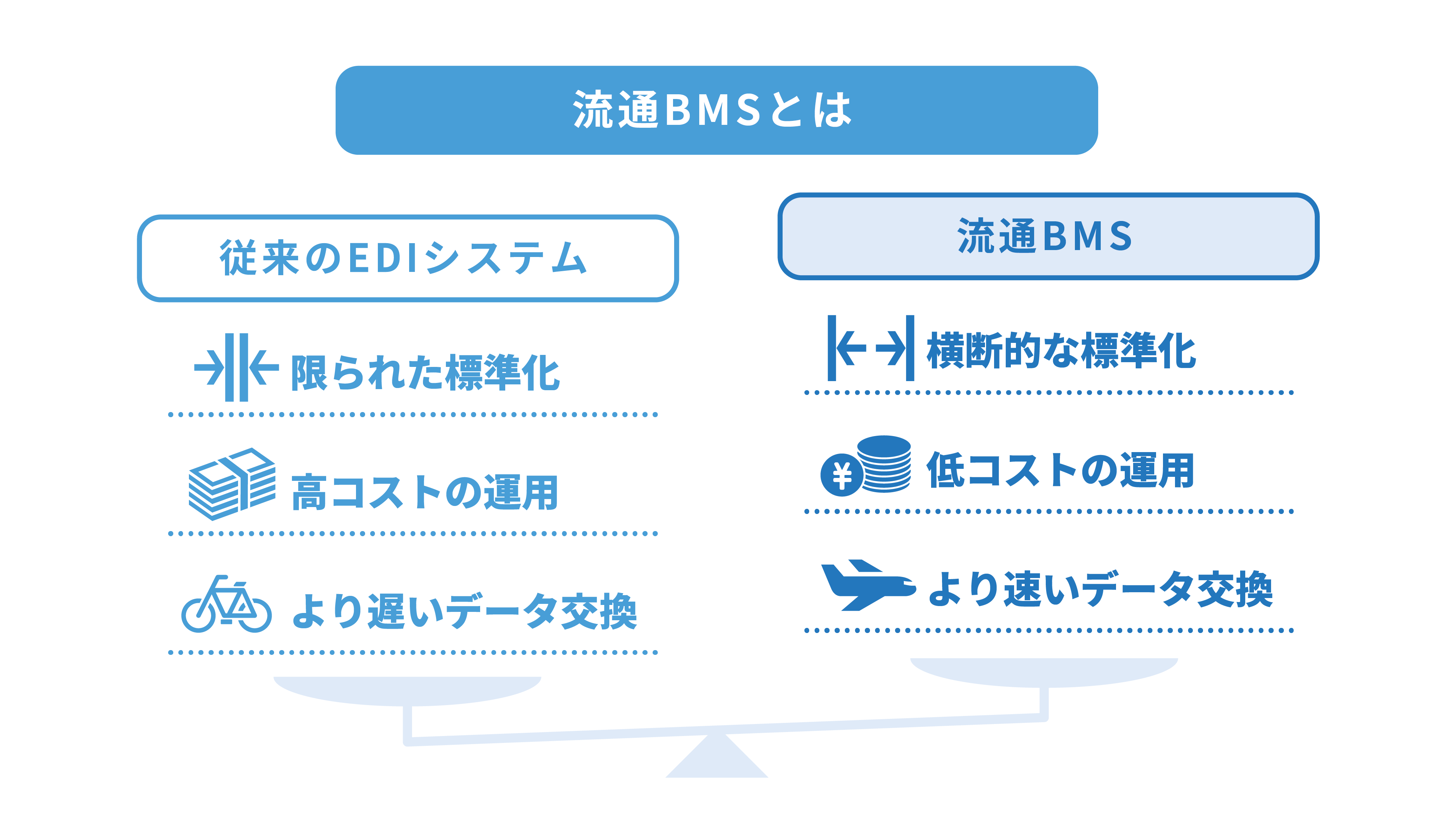

流通BMSとは

流通BMS(Business Message Standards)とは、企業間で行われるEDI(電子データ交換)を円滑にするために策定された、業界標準の通信規格です。受発注、出荷、受領、返品、請求、支払といった商取引における主要な業務プロセスを電子化し、サプライチェーン全体の効率化を目指します。

流通BMSはインターネットを基盤としているため、専用回線を使用する従来のEDIと比べて通信速度が速く、コストを抑えたデータ交換が可能です。また、業界共通の標準データ形式を採用することで、企業間のシステム連携を容易にし、データ交換の効率を高めます。

流通BMS導入の背景と必要性

流通BMSが導入された背景には、従来のEDIの老朽化と非効率性が挙げられます。従来のEDIは、1980年代に制定されたJCA手順をベースにしており、以下のような課題がありました。

- 通信速度が遅い

- 専用機器が必要

- 漢字や画像が送れないなどの制約がある

- 小売業ごとに異なる個別仕様により、システム開発・運用コストが増大

- 紙の伝票を媒介とした請求・支払取引の不照合により業務効率が悪化

こうした課題を解決し、業界全体での業務効率化とコスト削減を図るために、流通BMSが策定されました。さらに、NTT東日本/西日本のIP網移行によるISDN回線廃止も重なり、従来のEDIから流通BMSへの移行が求められている状況です。

※参考:経済産業省,令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書

2. 流通BMSの特徴とメリット

流通BMSの主な特徴とメリットは以下のとおりです。

特徴 | メリット |

インターネットを利用 |

|

標準化されたデータフォーマット |

|

XML形式のメッセージを使用 |

|

多様なEDIモデル(サーバ-サーバ型(S-S型)やクライアント-サーバ型(C-S型)) |

|

Web-EDIの補完的な利用 |

|

このように、流通BMSは利便性が高く、導入によりさまざまなメリットを得られるため、従来のEDIからの移行が望まれます。

※参考:GS1 Japan,流通BMS導入実態調査

業務効率化とコスト削減の効果

流通BMSの導入により、伝票レス化、検品レス化、決済業務の合理化、システム開発コストの削減、発注業務の効率化といった多くの効果が期待されます。

伝票レス化

紙の伝票を電子データに置き換えることで、印刷や保管にかかるコストを削減可能です。さらに、手作業による伝票入力の必要がなくなるため、入力ミスが減り、業務の正確性が向上します。

検品レス化

流通BMSでは、出荷案内データ(ASN) と SCMラベルを活用することで、入荷時の検品作業を大幅に省略できます。これにより、荷受け業務の負担が減り、作業時間の短縮と物流コストの削減につながります。

決済業務の合理化

流通BMSでは、取引データを電子的に交換できるため、請求・支払いの照合作業が自動化されます。手作業によるミスを減らし、業務のスピードと正確性が向上します。

システム開発コストの削減

流通BMSは業界共通の標準データ形式(XML)を採用しているため、取引先ごとに異なるシステム対応が不要です。これにより、システム開発や維持管理にかかるコストを大幅に削減できます。

発注業務の効率化

インターネット回線を利用した高速なデータ伝送により、発注から納品までのリードタイムが短縮されます。その結果、発注締め時間の延長が可能となり、発注精度が向上します。

※参考:財団法人 流通システム開発センター,流通BMS導入の手引き,p6-16

3. 導入プロセスと実践事例

ここからは、実際に流通BMSを導入する手順と、成果につながった事例を紹介します。

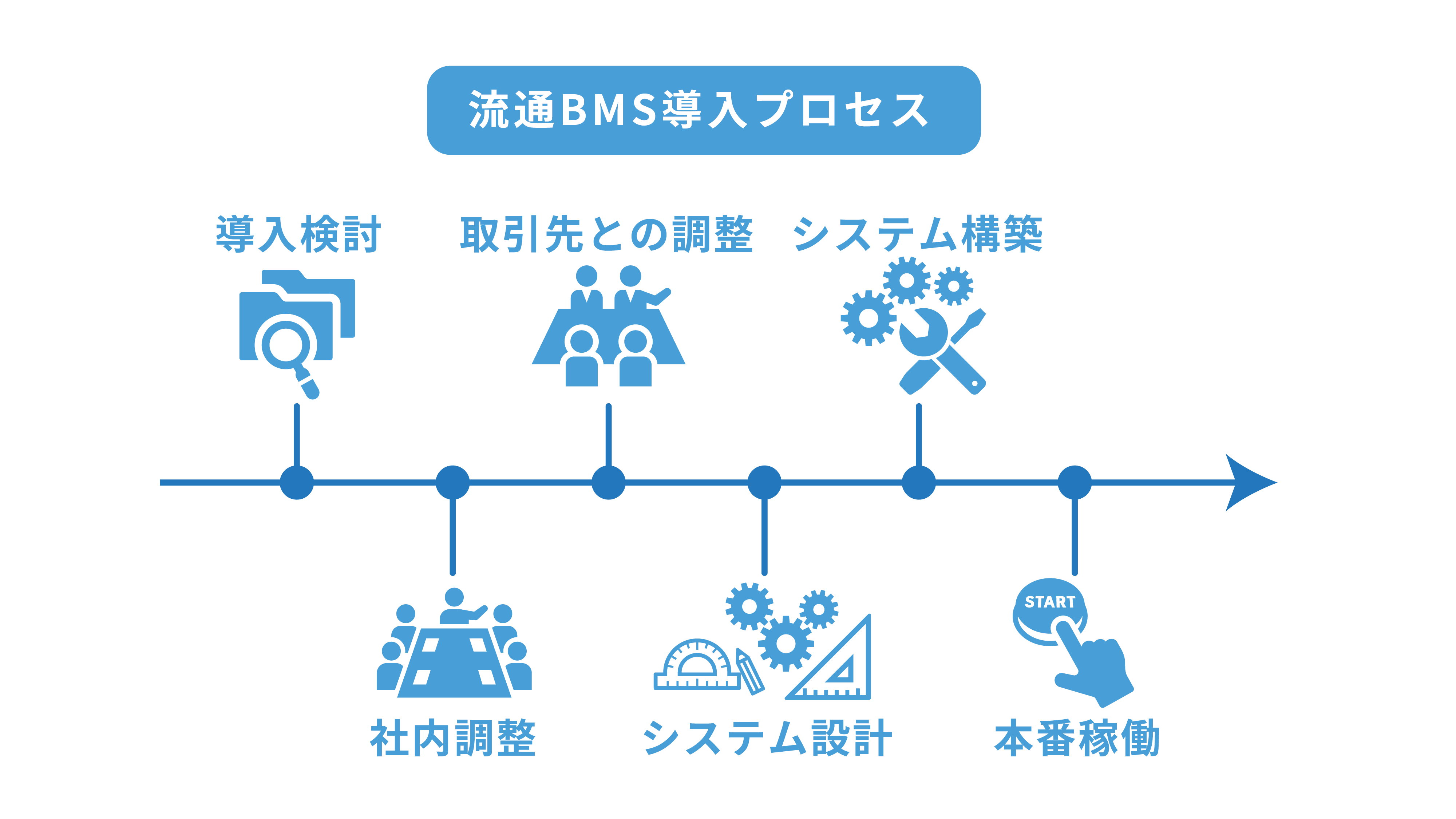

流通BMS導入のステップと手順

流通BMSの導入では、計画から運用開始まで複数の段階を踏む必要があります。

- 導入検討段階では、流通BMSの仕様を詳細に理解し、自社の業務にどのように適用できるかを検討します。

- 社内調整として、導入目的を明確にし、必要な体制を整えてプロジェクトを立ち上げます。

- 並行して、取引先への説明と協力要請を行います。流通BMS導入の意図を丁寧に伝え、理解と協力を得ることが、スムーズな移行には不可欠です。

- システム設計では、EDIシステムを自社で開発するか、ASPサービスを利用するかを決定し、詳細なシステム設計を行います。

- EDIサーバーの構築、既存システムの改修、テストなどを経て、取引先との接続確認を行うことで、システムを本番環境に移行できます。

※参考:財団法人 流通システム開発センター,流通BMS導入の手引き,p33-39

実践例の紹介

流通BMS導入による業務効率化やコスト削減は、多くの企業で実証されています。具体例を4つ紹介します。

業種 | 成果 |

中堅スーパー | 年間64万枚にのぼる伝票がほぼゼロになり、大幅なコスト削減を実現 |

日用品・化粧品卸 | 日々の売掛/買掛照合が可能となり、締め日の誤認によって生じていた金額のズレを解消 |

食品卸 | 数千本にのぼる変換プログラムの開発・維持管理コストを大幅に削減 |

アパレルメーカー | 最初の導入に約3カ月かかったが、2社目以降は約2カ月に短縮 |

これらの事例から、流通BMS導入により業務効率化、コスト削減、情報連携の強化などを実現できることがわかります。ただし、導入を成功させるためには、自社の状況に合わせた適切なシステム形態の選択と、取引先との密な連携が不可欠です。

関連記事▸物流アウトソーシングとは?メリット・デメリットと業者選定を解説

4. 今後の展望と課題

最後に、流通BMSの将来性と、現時点における課題について解説します。

流通BMSの将来展望と技術革新

流通BMSは、サプライチェーン全体の最適化に向けた重要なインフラとして、将来的に以下のような技術革新をもたらすことが期待されています。

- AIやIoTなどの技術を活用することで、より高度なデータ分析や業務自動化を推進

- 業界標準EDIとしての地位を確立し、さまざまな業界での利用が拡大

- 次世代の受発注システムとしての業種を横断したGS1対応が進められ、物流効率化がさらに向上

現行課題と解決策の提案

さらなる発展と普及が期待される一方で、流通BMSには課題もあります。

多くの中小企業では、システム導入や改修に費用をかけることが難しく、Web-EDIの利用が増加している状況です。しかし、Web-EDIは、本来のEDIの機能(自動的なデータ連携)を十分に発揮できないため、取引先の負担増加につながりかねません。

この課題に対して、以下のような解決策が提案されています。

- Web-EDIを補完的な手段として位置づけ、中小企業向けのC-S型EDIの導入を促進

- 中小企業でも導入しやすい低コストな流通BMS対応システムの提供

流通BMS協議会は、Web-EDIに関する基本方針を定め、小売業に対してWeb-EDIのみの提供を控えるよう求めています。

5.まとめ

流通BMSは、企業間で行われるEDIを円滑にするために策定された、業界標準の通信規格です。

流通BMSの導入により、伝票レス化、開発コスト削減、発注効率化などの効果が期待できます。中小企業のWeb-EDI偏重が課題となっていますが、流通BMSは今後もサプライチェーン全体の最適化を図るうえで重要な役割を担うでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)