物流業界必見!第一種荷主と第二種荷主の役割と法的義務をわかりやすく解説

物流業界では、法改正や規制の強化が進んでいます。そのため荷主企業は、責任と役割を正確に理解し、効率的な物流戦略を構築していく必要があります。

この記事では、第一種荷主と第二種荷主の定義や役割を解説するとともに、各荷主が負う法的義務や政府の最新動向について詳しく紹介します。

また今後の物流政策や新技術の展望も取り上げ、将来の見通しについても触れていきます。

この記事でわかること

- 第一種荷主と第二種荷主の違い

- 法的義務と責任

目次

1. 第一種荷主と第二種荷主の違い

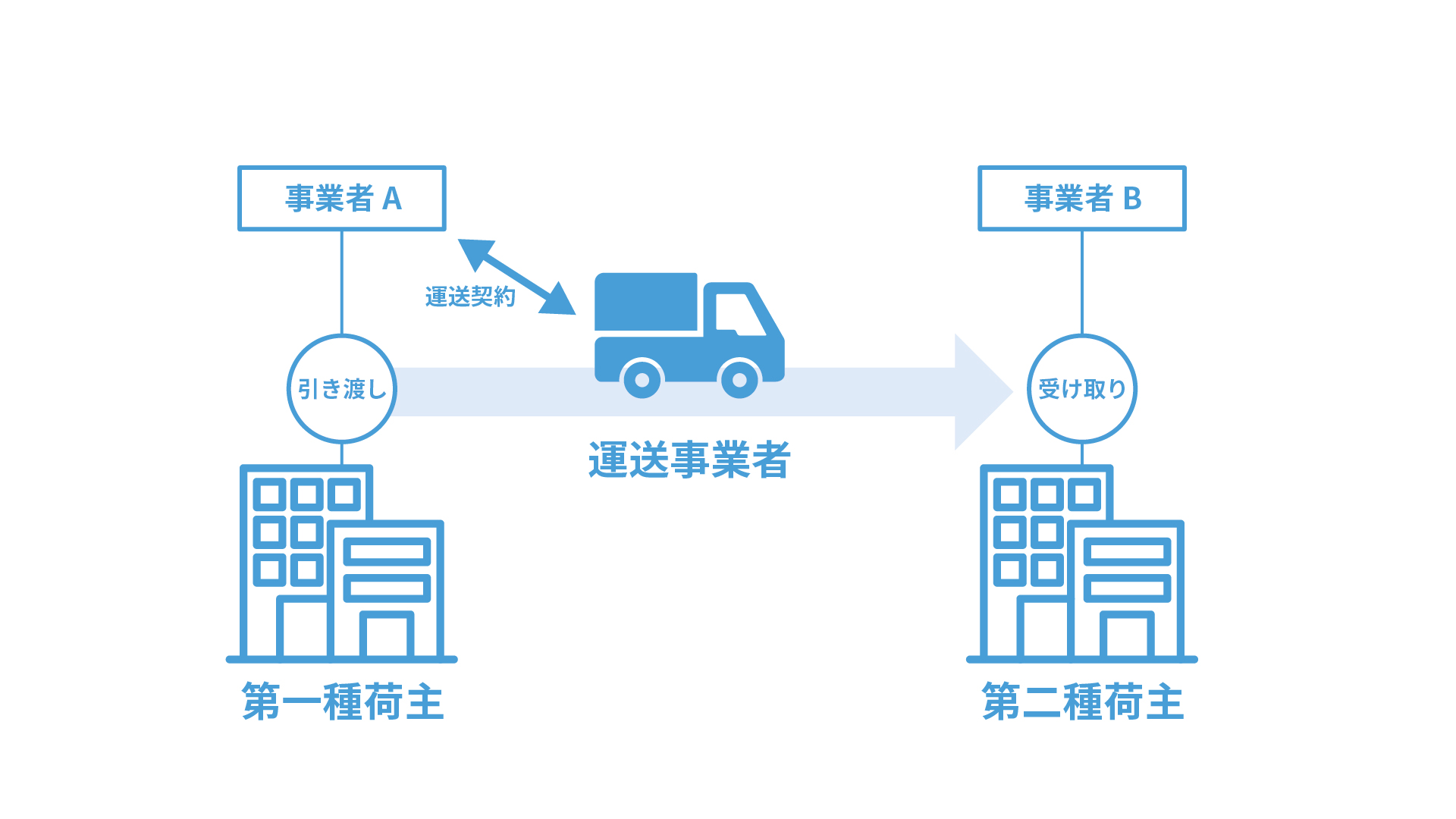

物流業務における第一種荷主と第二種荷主は、役割や責任が異なります。

ここでは、それぞれの定義と役割を詳しく解説し、両者の違いを明確にします。

第一種荷主の定義と役割

第一種荷主とは、貨物自動車運送業者と契約を最初に締結する企業や組織を指します。貨物を発送する発荷主が運送契約を締結する場合、第一種荷主となります。(※)

第一種荷主は、輸送方法やスケジュールなどの具体的な指示を出す点が特徴です。

例えば、第一種荷主である製造業者が製品を顧客へ届けるために物流業者を選定し、契約するケースが該当します。

従って、省エネ法や労働基準法の遵守が求められ、物流効率化やドライバーの働きやすい環境づくりにも責任を持つ立場となります。近年では、トラックドライバー不足や環境負荷軽減の観点から、輸送手段の選定をより戦略的に行うことが求められています。

※出典:参議院,我が国の物流を支えるための法整備,p7

第二種荷主の定義と役割

第二種荷主とは、自らが委託していない貨物を運転者から受け取る荷主を指します。運送契約を発荷主が締結している場合、貨物を受け取る着荷主が第二種荷主です。(※)

第二種荷主が主導権を持ち、納品日時や場所を具体的に指定するケースもあります。

例えば、第二種荷主である小売業者が仕入れ品の配送スケジュールを決定し、物流業者に指示するケースです。

このような場合、取引先との調整能力や、さまざまな輸送計画に柔軟に対応できる体制が重要となります。物流全体の効率化や環境負荷軽減の取り組みも求められます。

※出典:参議院,我が国の物流を支えるための法整備,p7

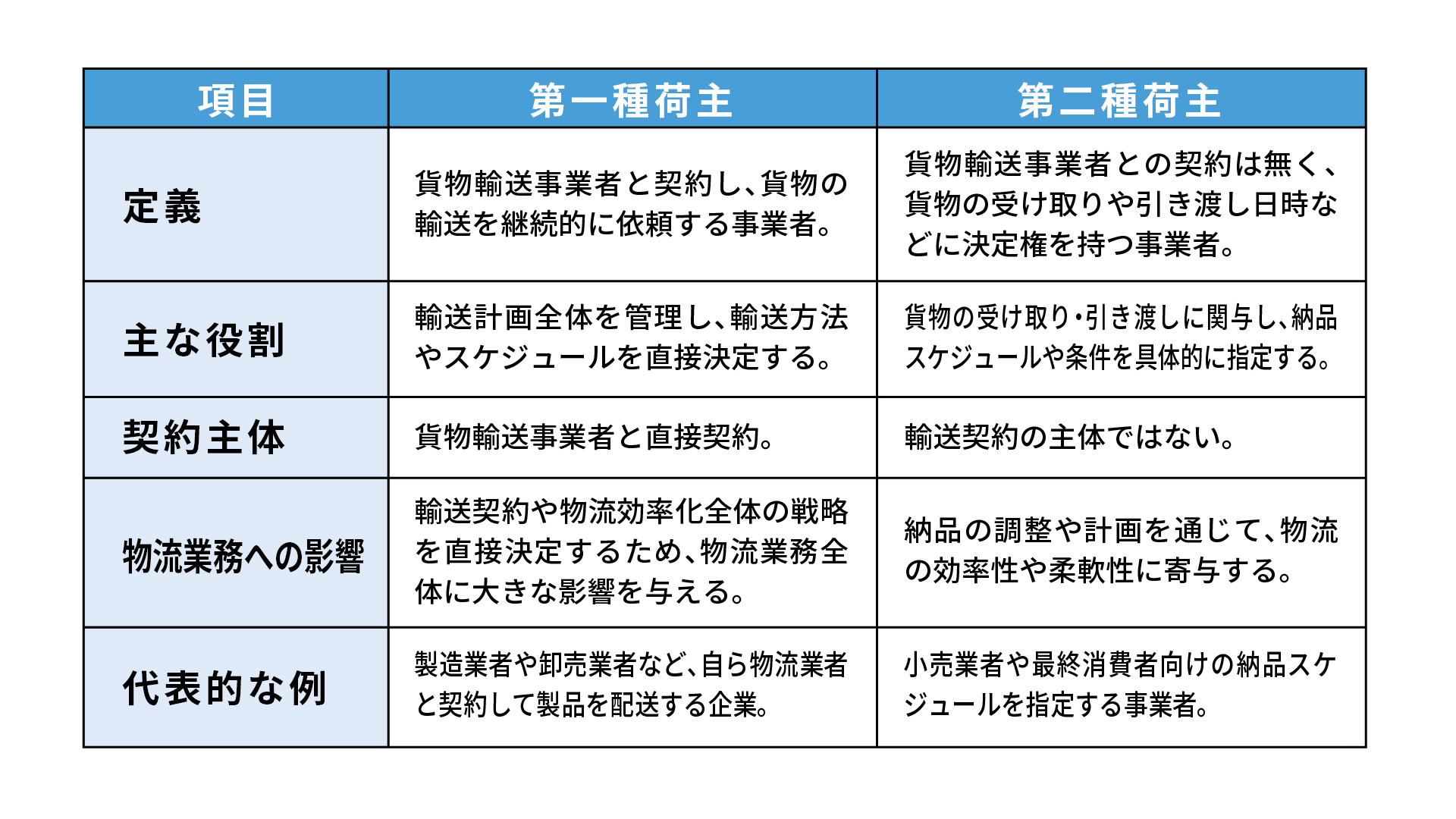

両者の違いと物流業務における役割の比較

第一種荷主と第二種荷主の大きな違いは、輸送契約の主体と決定権の範囲です。

第一種荷主は輸送業者と直接契約を結び、すべての輸送計画を自ら管理します。一方、第二種荷主は、契約の主体ではないものの、輸送計画において重要な指示を行う場合があります。

両者の違いは下表の通りです。

2. 法的義務と責任

物流業務において第一種荷主と第二種荷主は、それぞれ異なる法的義務を負います。

ここでは、具体的な法的義務と責任について解説します。

第一種荷主に求められる法的義務

一定規模以上の特定第一種荷主には、以下のような法的義務が課されています。

- 中長期計画の作成

- 物流統括管理者の選任

- エネルギー消費削減計画の実施

特定第一種荷主に指定された場合、物流効率化を目的とした「中長期計画」を策定し、定期的にその進捗を管理・報告する義務が生じます。年間取扱貨物重量が9万トン以上の第一種荷主が特定第一種荷主に該当します。(※)

※出典:経済産業省,改正物流効率化法の施行に向けた追加論点,p4

第二種荷主に求められる法的義務

一定規模以上の特定第二種荷主には、以下の義務があります。

- 中長期計画の作成

- 定期報告の義務

- 貨物の取り扱い基準の遵守

特定第二種荷主に指定された場合、物流効率化や環境負荷削減を目的とした計画を作成する必要があります。年間取扱貨物重量が9万トン以上の第二種荷主が特定第二種荷主に該当します。(※)

特定第二種荷主には、中長期計画や定期的な報告が義務付けられます。これは物流全体の効率化を図るとともに、環境への配慮を強化する役割を担うことを目的としているためです。

特定第二種荷主とは、次の4つの貨物の「年度の合計重量」が、9万トン以上の事業者を指します。(※)

- 自らの事業で運転者から受け取る貨物

- 自らの事業で他社に運転者から受け取らせる貨物

- 自らの事業で運転者に引き渡す貨物

- 自らの事業で他社から運転者に引き渡させる貨物

※出典:経済産業省,改正物流効率化法の施行に向けた追加論点,p4

共通の責任と遵守すべき規制

以下の表では、第一種荷主と第二種荷主の役割の違いに加え、特定荷主として指定された場合の追加義務についてまとめています。この表を参考にすることで、各荷主の立場や義務を比較し、理解を深めることができます。

項目 | 第一種荷主 | 第二種荷主 | 特定荷主 |

中長期計画の策定 | 必須(特定第一種荷主の場合) | 必須(特定第二種荷主の場合) | 必須(9万トン以上の場合) |

定期報告の義務 | 対象外 | 必須 | 必須 |

エネルギー消費削減計画 | 必須 | 任意 | 必須 |

特定荷主に該当する可能性がある事業者は、これらの要件を早期に確認し、対応を進めましょう。将来のリスクを軽減するとともに、物流効率化への貢献が期待されます。

3. 政府の動向

近年では物流業界における法改正が進められており、荷主に課せられる責任や義務は拡大する傾向にあります。ここでは、具体的な法改正の内容とその影響について解説します。

「第一種荷主」と「第二種荷主」に関する法改正の概要

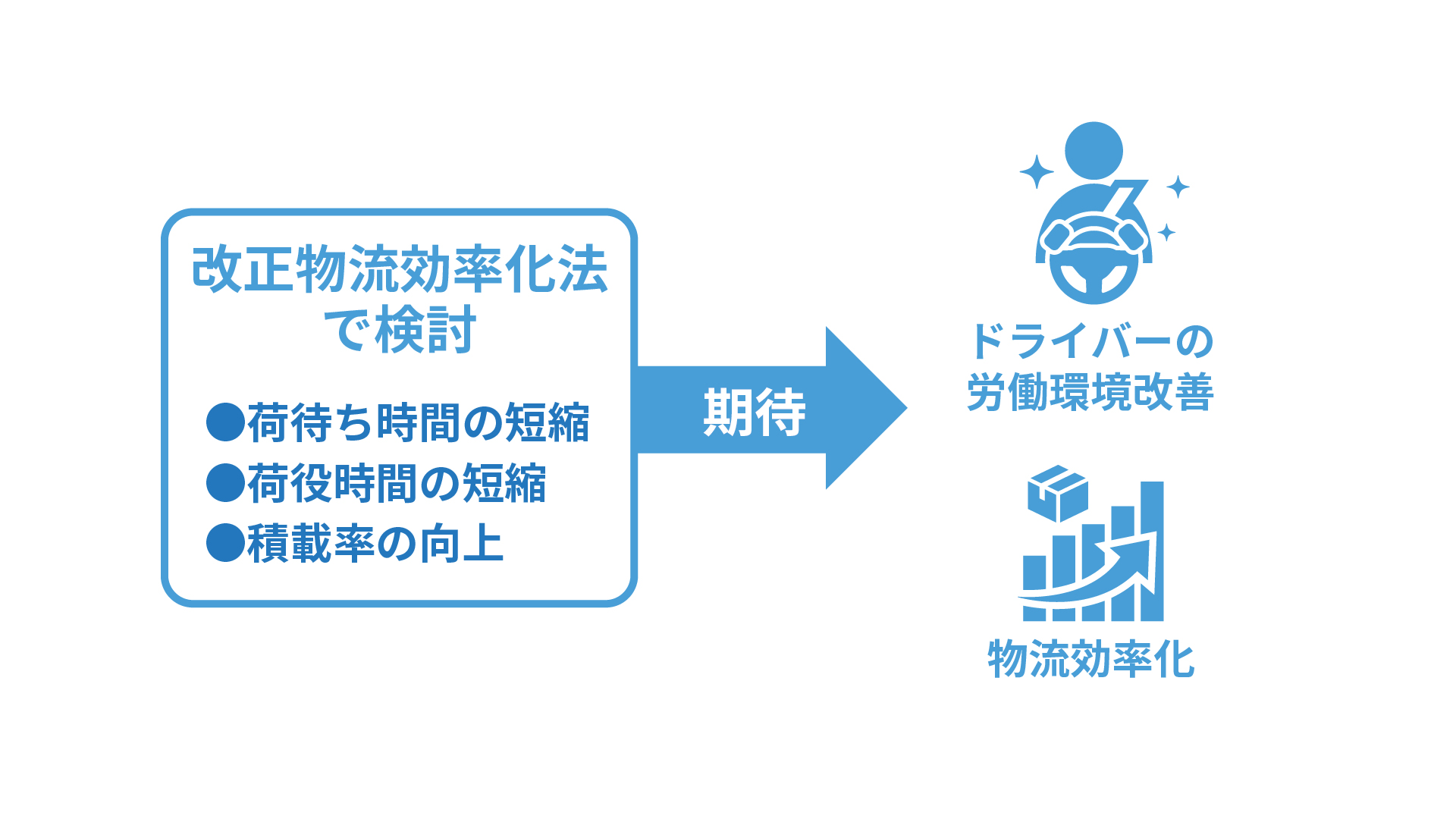

物流は、経済や国民生活を支える上で欠かせません。しかしその一方で、トラックドライバー不足や働き方改革に伴う労働時間制限などにより、物流の停滞が懸念されています。

その打開策として、改正物流効率化法(改正物流法)が2024年5月に公布されました。この改正により、すべての荷主を対象に、荷待ち時間や荷役時間の短縮、積載率向上の努力義務が課されています。

改正物流効率化法により、トラックドライバーの労働環境改善や物流効率化が期待されています。

参考:国土交通省,改正物流法 改正物流法の施行に向けた検討状況

「特定荷主」の指定基準と義務化の動き

改正物流効率化法では、特定事業者(一定規模以上の事業者)に対して、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられます。中長期計画の実施が不十分だった場合、国から勧告や命令が行われます。

特定事業者のうち、一定規模以上の荷主は「特定荷主」と定義されます。

「特定荷主」に指定されるのは、年間取扱貨物重量が9万トン以上の事業者であり、国内物流の事業者全体の約50%が該当します。(※)これは、第一種荷主と第二種荷主を含む全ての荷主が対象です。

※出典:経済産業省,改正物流効率化法の施行に向けた追加論点,p7

物流効率化法の改正とその影響

改正物流効率化法の影響で、荷待ち時間などの定期的な報告が義務付けられる可能性があります。

しかし、すべての施設における荷待ち時間を人力で計測することは作業負担が大きく、困難と言えるでしょう。

そのため、デジタル技術の活用が推奨されています。具体的には、荷待ち時間をリアルタイムで可視化するIoTデバイスやAIを活用した配送スケジュールの最適化です。

※出典:経済産業省,改正物流効率化法の施行に向けた追加論点,p8

4. 今後の予測

物流業界の変革が進む中、今後の政策や技術の進展が業界にどのような影響を与えるのか、注目を集めています。

ここでは、物流政策の見通しや新技術の影響について解説します。

今後の物流政策の見通し

政府は、今後も継続して物流効率化を推進していくため、新たな規制や支援策の導入を検討しています。

例えば、特定荷主への義務化を進める一方で、中小事業者に対する負担軽減策やデジタル技術の活用促進などです。

貨物輸送の集中管理システムの開発や運用が進む可能性もあり、物流の透明性と効率性が向上すると期待されています。

さらに環境規制の強化に伴い、低炭素輸送手段の導入が求められる可能性も考えられるでしょう。

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

新技術の影響

物流業界では、自動運転技術やドローン配送、IoTによるデータ活用が急速に進展しています。

これらの技術は輸送コストの削減や配送時間の短縮に寄与し、ドライバー不足の解決策としても効果が期待されています。

例えば、AIを活用した配送ルートの最適化やスマート倉庫の導入により、物流業務の効率化が進む見通しです。

またブロックチェーン技術を用いたトレーサビリティの向上も、輸送の安全性と信頼性の強化に寄与すると期待されています。

関連記事▶ドローン物流の未来|革新的配送システムの仕組みと導入メリット

関連記事▶物流業界の問題を解決するにはAIが有効!活用事例やメリットを解説

5. まとめ

今回は、第一種荷主と第二種荷主の定義や役割、各荷主が負う法的義務、政府の最新動向について解説しました。

第一種荷主、第二種荷主それぞれに物流効率化法に基づく努力義務があり、特に第一種荷主には荷待ち時間の短縮や積載率向上などが求められています。

今後も物流効率化や環境負荷軽減に向けた取り組みが進んでいくと予測されるため、企業としては効率的な物流戦略を構築していく必要があると言えます。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)