実運送体制管理簿とは? 荷主企業への影響から、具体的な準備方法まで解説

物流の停滞が懸念される2024年問題に対応するため、2023年度に物流の革新に関する関係閣僚会議で「物流革新に向けた政策パッケージ」がまとめられました。物流革新を進める流れの中で貨物自動車運送事業法が改正され、それに先立って2024年2月には元請事業者に対する規制措置として「実運送体制管理簿」の作成を義務付ける法改正が成立しています。

本記事では「実運送体制管理簿」の定義や目的、義務化の背景、導入に伴う荷主への影響や荷主の立場で理解すべき課題と対策について説明します。

この記事でわかること

- 実運送体制管理簿とは?

- 実運送体制管理簿の目的と義務化の背景

- 導入に伴う荷主への影響や理解するべき課題と対策

目次

1. 「実運送体制管理簿」の定義・目的

「物流革新に向けた政策パッケージ」では主な項目として以下の3点が掲げられています。

①商慣行の見直し

②物流の効率化

③荷主・消費者の行動変容

この中で、①商慣行の見直しの中の1つに物流産業における多重下請構造の是正が挙げられました。その具体的な規制的措置が「実運送体制管理簿」です。

本章では「実運送体制管理簿」の定義と目的について詳しく説明します。

「実運送体制管理簿」とは

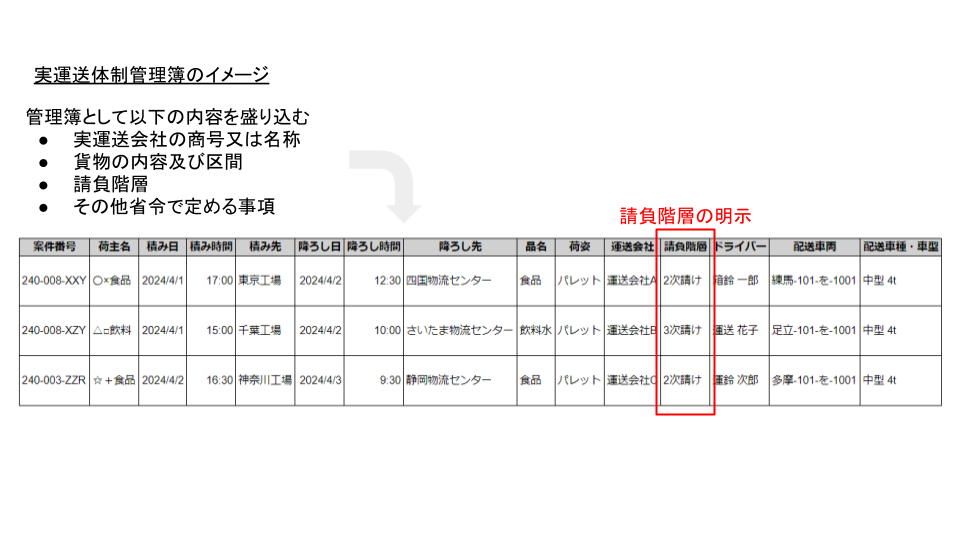

「実運送体制管理簿」とは、実運送事業者の商号又は名称、下請次数、貨物の内容、運送区間等を記載するものです。様式については自由とされており、既存の配車表の活用や電磁的記録での作成も可とされます。(※)

改正貨物自動車運送事業法では元請事業者に対して「実運送体制管理簿」の作成を義務付けており、荷主は元請事業者に対して「実運送体制管理簿」の閲覧又は謄写の請求ができます。

なお、改正貨物自動車運送事業法は2024年5月15日に公布されましたが、施行日は公布日から1年以内です。

※出典:国土交通省近畿運輸局,法改正について(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」及び「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」),p3

「実運送体制管理簿」の目的

「実運送体制管理簿」の目的は実運送体制の明確化にあります。元請事業者から実運送事業者の間の取引に介在する事業者の可視化を行い、最終的には「物流革新に向けた政策パッケージ」で触れられた多重下請構造の是正を目指します。

また、2024年3月22日に改正・告示された「標準的な運賃」及び「標準貨物自動車運送約款」では「下請け手数料」(運賃の10%を別に収受)の設定や元請事業者は実運送事業者の商号・名称等を荷主に通知することが明記されました。運送会社が荷主に対して下請け手数料を請求する際、「実運送体制管理簿」が根拠資料となることが想定されます。

※参考:国土交通省,「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定

2. 「実運送体制管理簿」の義務化の背景

「実運送体制管理簿」はなぜ義務化されたのでしょうか?その背景には多重下請構造の是正の難しさがあります。本章では多重下請構造の概要や規制措置の導入に至った経緯について詳しく説明します。

運送業界の特徴である多重下請構造

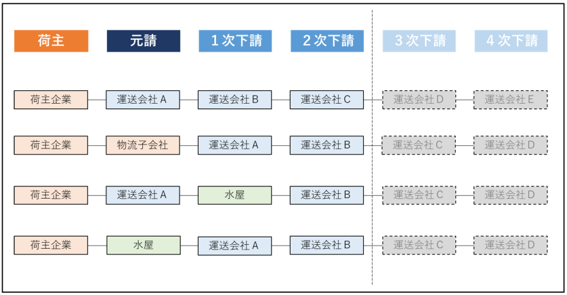

運送業界では荷主から依頼された貨物の運送を他の運送会社に委託する場合があります。その下請関係が多層的に発生する構造を多重下請構造と言い、零細な事業者が多い運送業界では広く見られます。

この多重下請構造においては、運送会社を挟むごとに運賃が減額されます。ドライバーの低賃金の要因は様々考えられますが、運送業界の多重下請構造も要因の1つと言えます。

2024年4月から強化されたドライバーの時間外労働時間の上限規制により、収入が減少したドライバーの大量離職が懸念される中、物流体制を持続させるためには、ドライバーの賃上げにつながるように多重下請構造の是正が求められます。

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

規制による多重下請構造の是正

多重下請構造の是正は一筋縄ではいきません。現状では直接の委託先から後の下請け関係が必ずしも開示されておらず、その全貌が明らかではないことが原因です。中には「水屋」と言われる運送委託を専業とする事業者も存在しており、複雑な下請構造が形成されています。

そこで政府は、同様の多重下請構造が見られる建設業界の事例を参考に、多重下請構造を強制的に明らかにする規制的措置の導入を図ることにしました。また、明確に元請事業者の責任と位置付けることにより、元請事業者主導の多重下請構造の是正を促しています。

その結果として実運送体制管理簿の作成が義務化されたという経緯になります。なお、運送事業者の業界団体である公益社団法人全日本トラック協会も、2次下請までに制限すべきと提言しています。(※)

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,多重下請構造のあり方に関する提言について

3. 「実運送体制管理簿」の導入に伴う荷主への影響

では、「実運送体制管理簿」は荷主にとってどのような影響があるのでしょうか?荷主には「実運送体制管理簿」における直接的な義務はありませんが、荷主の物流体制が大きく変化する可能性があります。本章では荷主が受ける具体的な影響について詳しく説明します。

法令違反時の責任の所在の明確化

元請事業者から実運送事業者までの関係者が可視化されることにより、ドライバーの時間外労働時間の上限規制違反等の責任の所在が明確になります。その際に荷主の関与が明らかと判断された場合、国土交通大臣の荷主勧告の対象となります。

「下請け手数料」の請求

委託関係の全貌が明らかになり、「下請け手数料」の請求が容易になります。新たに「下請け手数料」を加味した運賃を請求されることで、運賃支払額の増加につながる可能性があります。

委託先事業者の再編

「下請け手数料」を加味した運賃によるコストアップを避けるために、元請事業者に委託関係の見直しを要請することもあるでしょう。その際に元請事業者が委託先の整理や変更を行い、これまで起用していた実運送事業者も変更になる可能性があります。

4.「実運送体制管理簿」の導入に伴う荷主・元請事業者それぞれの対策

前章で明らかになった通り、「実運送体制管理簿」は荷主の物流体制に大きな影響を与えます。本章では、荷主・元請事業者が実施すべき対策について詳しく説明します。

荷主としての対策

まずは多重下請構造の実態の把握です。先述の通り、荷主は元請事業者に対して「実運送体制管理簿」の閲覧又は謄写の請求ができます。まずは元請事業者が「実運送体制管理簿」を作成する体制が整えられているかを確認し、準備が整っていないようであれば依頼する必要があります。

先述した「下請け手数料」の請求が始まると、下請け事業者への依頼を重ねるたびに運賃の10%が下請け手数料として加算されていきます。多重下請構造が著しい場合、運賃支払額が大幅に増加する可能性がありますので、いつでも実運送の体制を確認と削減ができるよう、元請事業者と協力して「実運送体制管理簿」の整備を進めていきましょう。

元請事業者としての対策

ここでは「実運送体制管理簿」の具体的な作成方法を見ていきます。

誰が、どのような運行を対象に作成するか

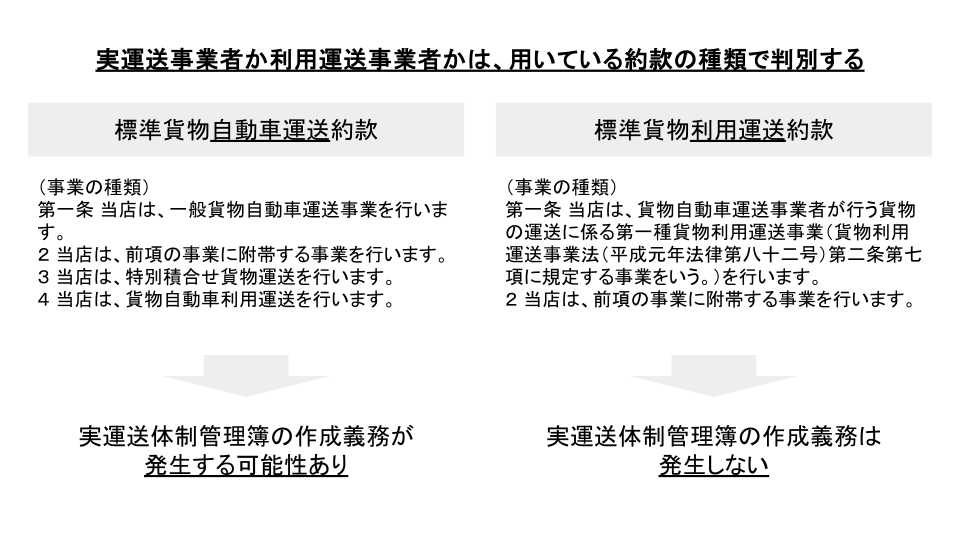

作成義務を負う事業者の定義は「運送契約を結んでいる最上位のトラック事業者」です。そのため、利用運送事業者や物流子会社は作成義務を負いません。

また、文書の中には「その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る」という記載がある通り、多くの荷主から小口の荷物の運送を任されている場合は、作成の対象外となります。

なお、『国土交通省令で定める重量以上』が具体的にどの程度なのかは、今後明らかになる予定です。

どのような形で作成すべきか

盛り込むべき内容としては、「実運送会社の商号又は名称」「貨物の内容及び区間」「請負階層」「その他省令で定める事項」とされています。

形式を指定はされておりませんので、個票をまとめる形でも、リスト形式でもよいとされています。各社で管理、開示しやすい形を模索することが良いでしょう。

どのように保管、提出が必要か

運送完了から1年間営業所に備え置く必要があります。

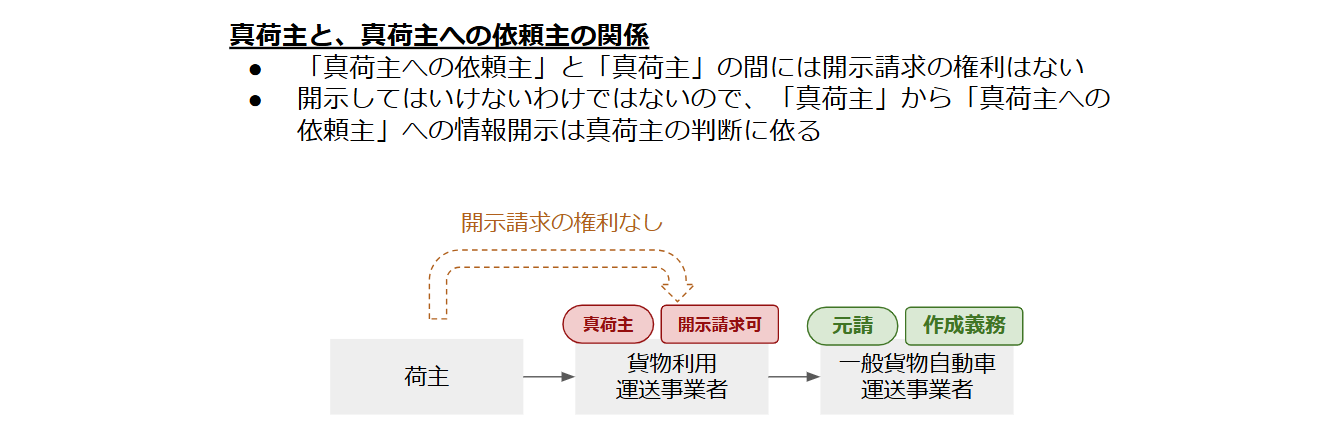

真荷主(元請事業者と運送契約を直接結んでいる企業)からの開示請求に応える必要がありますが、それ以外(国土交通省など)への提出義務などは指定されていません。

真荷主からの開示請求にどの程度のスピード感で対応すべきかも明記されていませんが、真荷主は何らかの目的をもって開示請求を行う以上、真荷主からの信頼を失わないスピード感で開示する必要があると考えられます。

細かい部分ですが、「真荷主」と「真荷主への依頼主」との間には開示義務・開示請求の権利はありません。多重下請けになると以下のような構造になることも考えられますが、開示義務・開示請求の権利があるのはあくまで「真荷主」と「元請事業者」の間のみとなります。

いつから作成が必要か

改正貨物自動車運送事業法は、2025年4月に施行予定のため、元請事業者は2025年4月からの運行を対象に実運送体制管理簿の整備が必要です。

請負次数の数え方は?

請負次数は、「当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう」とされていますので、以下のような数え方になります。

.png)

さらに細かい内容は、2024年8月6日に実施した「『実運送体制管理簿』について国土交通省に直接聞いてみよう!」ウェビナーのレポート記事もご確認ください

関連記事▶【セミナーレポート】「『実運送体制管理簿』について国土交通省に直接聞いてみよう!」

5. まとめ

本記事では「実運送体制管理簿」の概要について述べ、荷主への影響と課題・対策について説明しました。「実運送体制管理簿」の作成は元請事業者の義務ですが、荷主もそれに伴う変化に大きな影響を受けます。

ハコベルが提供するシステムでは、「実運送体制管理簿」を作成できる機能を実装しており、追加作業も実質不要など法改正への対応と業務負荷軽減に貢献いたします。

関連記事▶【機能追加】「ハコベル配車管理」が改正法に対応!簡単に「実運送体制管理簿」を作成できる機能を実装、追加作業も実質不要で業務負荷を軽減

荷主も「実運送体制管理簿」の導入で求められることをしっかりと理解し、適切な対応に努める必要があります。元請事業者をはじめ、委託先の運送会社と協力しながら、多重下請構造の是正に向けて努力していきましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)