過積載の取り締まりの概要や罰則、取り組みを解説

「1回の運行でもっと稼ぎたい」「荷主の要望に応えたい」という思いから、過積載運行を行っていないでしょうか。過積載は重大な事故リスクを伴うだけではなく、厳しい取り締まりの対象となっています。違反すれば、ドライバーへの罰則に加えて、事業者には最大500日間の車両使用停止処分も科せられかねません。

本記事では、過積載の取り締まりの概要から具体的な罰則内容、実践的な対策までを詳しく解説します。コンプライアンスと業務効率の両立に悩む経営者やドライバーの方々が、確実に法令を遵守するためのポイントをまとめました。

この記事でわかること

- 過積載の取り締まりの概要

- その罰則と対策について

目次

1. 過積載の取り締まりの概要

トラックなどの貨物車両の過積載は、重大事故や道路損傷の原因となるため、警察や国土交通省、NEXCOなどが連携して厳格な取り締まりを行っている状況です。

取り締まりでは、不審な車両を計量器が設置された場所へ誘導し、車両総重量を測定します。基準を超過した場合は、運転者への罰則や事業者への行政処分の対象となります。近年は自動計測システムの導入も進んでおり、高速道路のETCゲート付近に設置された計量器で、走行中の車両重量を自動で計測可能です。

さらに、悪質な違反の増加を受け、警察や国土交通省、地方自治体などが連携した大規模な合同取り締まりも実施されるようになってきました。

関連記事▶過積載とは?罰則内容や責任の所在・積載量を守るための対策

関連記事▶物流のガイドラインとは?荷主が知るべきポイントを解説

2. 過積載の取り締まりの罰則

過積載違反に対する罰則は、違反の程度によって運転手と事業者それぞれに科せられます。法令で定められた基準を超えた場合、厳格な処分の対象となるため、注意が必要です。

ドライバーへの罰則

過積載違反をしたドライバーには、積載超過割合に応じて3段階の処分が適用されます。

過積載の程度 | 大型車・中型車 | 普通車 | ||

点数 | 罰金または反則金 | 点数 | 罰金または反則金 | |

10割以上 | 6点 | 罰金 | 3点 | 35,000円 |

5割以上10割未満 | 3点 | 40,000円 | 2点 | 30,000円 |

5割未満 | 2点 | 30,000円 | 1点 | 25,000円 |

大型車・中型車で10割以上の過積載をしていた場合、違反点数6点で免許停止処分になるとともに、反則金という行政処分ではなく「6カ月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金」という刑事処分を受けることがあります。

事業者への罰則

運送会社に対する車両の使用停止処分は、過積載の超過割合と違反回数に応じて以下のように定められています。

超過割合 | 10割以上 | 5割以上10割未満 | 5割未満 |

違反回数と車両の停止処分 | 初回:違反車両数×30日間 2回目:違反車両数×80日間 3回目:違反車両数×200日間 4回目:違反車両数×500日間 | 初回:違反車両数×20日間 2回目:違反車両数×50日間 3回目:違反車両数×130日間 4回目:違反車両数×330日間 | 初回:違反車両数×10日間 2回目:違反車両数×30日間 3回目:違反車両数×80日間 4回目:違反車両数×200日間 |

運送会社に対する処分は、車両の使用停止を基本とし、違反の程度と回数に応じて停止期間が長期化します。10割以上の過積載の場合、初回は30日間の車両使用停止処分ですが、4回目になると500日間に延長されます。

荷主への罰則

荷主も過積載を知りながら荷物を引き渡した場合、再発防止命令や罰則の対象となります。

道路交通法に基づく罰則

荷主が過積載運行を知りながら貨物を引き渡した場合、警察署長から再発防止命令が発出されることがあります。命令に違反すると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

貨物自動車運送事業法に基づく罰則

過積載運行が主として荷主の行為に起因すると認められる場合、国土交通省は「荷主勧告制度」に基づき、以下の措置をとります。

・協力要請書の発出:荷主に対して協力要請書が送付され、過積載防止への協力が求められる

・警告書の発出:協力要請に従わず、再度同様の違反が確認された場合、警告書が発出される

・荷主勧告:警告にも従わない場合、最終的に荷主勧告が行われ、荷主名や事案の概要が公表される

※参考:国土交通省,過積載は、荷主にも罰則が適用されます

関連記事▸430休憩とは?2024年4月から適用されたルールや違反した場合の罰則

3. 過積載の取り締まりの対策

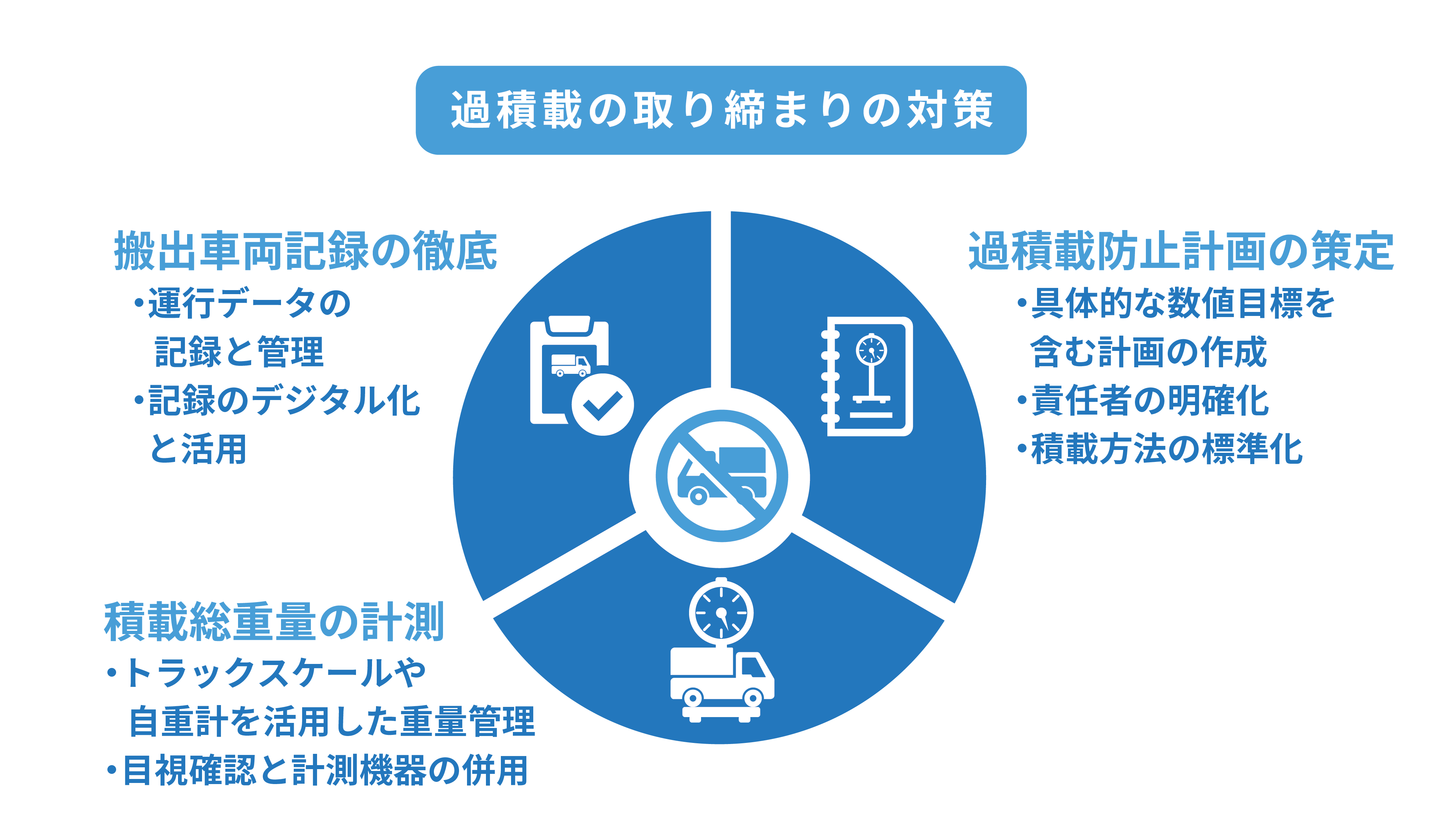

過積載を防止するには、組織的な取り組みと日常的な管理が重要です。具体的には、計画策定、重量計測、記録管理の3つの施策を実施することで、違反リスクを低減できます。

過積載防止計画の策定

運送会社は、具体的な数値目標を含む過積載防止計画を策定し、組織全体で遵守する体制を整える必要があります。国土交通省では、過積載防止のための指導事項として、事業者が過積載に関する事項を確実に周知することを推奨しています。

過積載防止の責任者を明確にし、定期的な教育や社内研修を実施して、組織全体の意識向上と遵守体制を強化しましょう。また、定期的な見直しにより実効性を高めることも可能です。

加えて、貨物の配置や固定方法をマニュアル化し、積載方法の標準化を行います。荷姿の基準を定めることで、積載方法を標準化し、過積載のリスクを未然に防げます。

積載総重量の計測

トラックスケールや自重計を活用した重量管理は、過積載防止の基本となります。特に大型車両には自重計の装着が推奨されており、常時監視が可能です。

地上設置型や可搬式など、現場の状況に応じた計量器を選定しましょう。目視での確認は計測を行ううえで重要な手段であり、あわせて計測機器による数値確認も実施します。

搬出車両記録の徹底

日々の運行における重量記録は、コンプライアンス遵守の証となります。運転手名、日時、積載量、貨物種類などをシステム的に記録し、管理者による確認を行いましょう。

搬出車両記録は過積載の予防だけではなく、問題発生時の原因究明や再発防止にも活用可能です。記録はデジタル化することで、長期的なトレンド分析や改善点の特定も容易となり、より効果的な対策立案につながります。

関連記事▸デジタコの基本機能とは?導入メリットと役割を徹底解説!

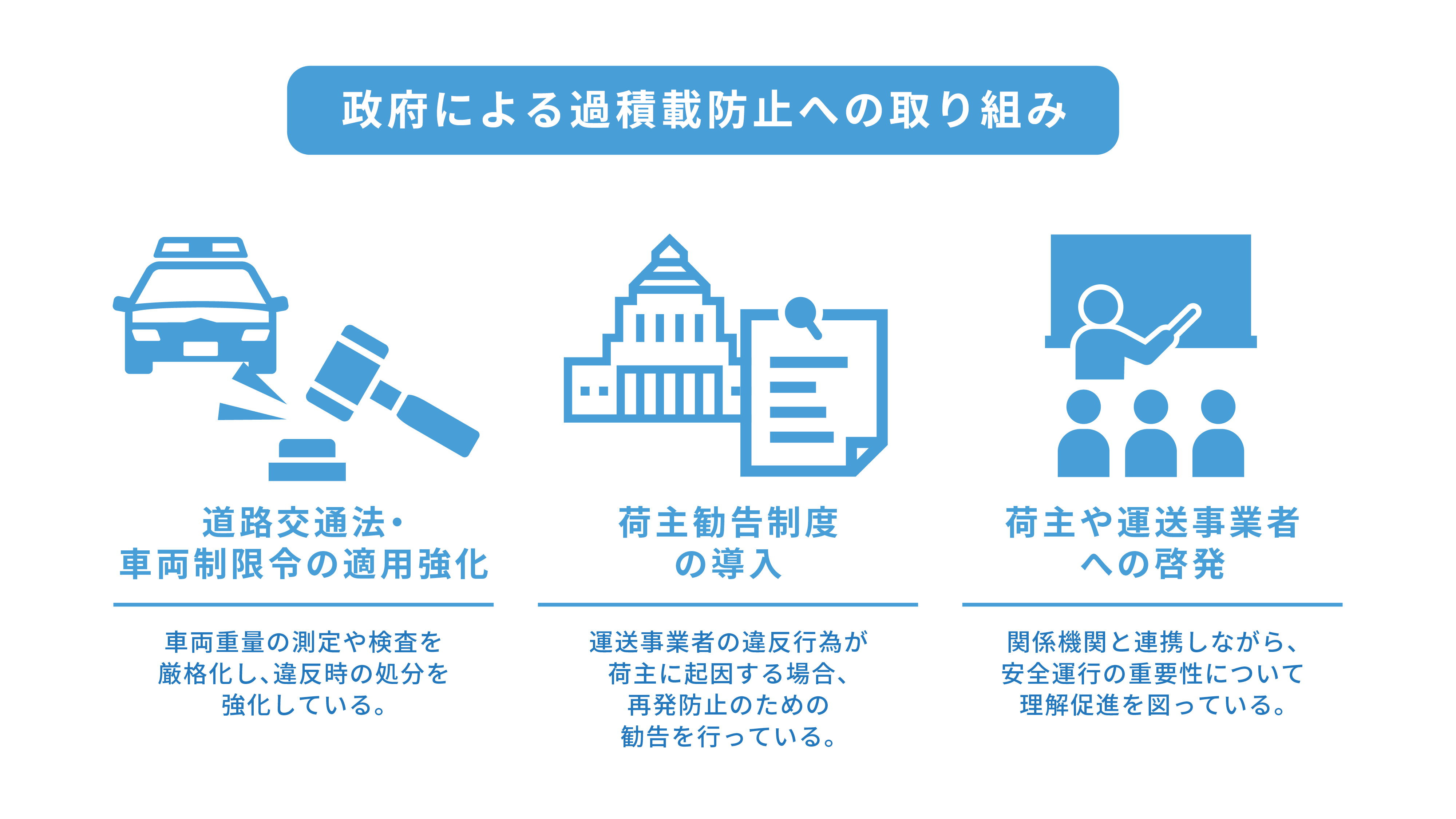

4. 政府による過積載防止への取り組み

トラックの過積載は、重大事故や道路インフラの劣化を引き起こす深刻な問題です。政府は法規制の強化や啓発活動を通じて、過積載防止に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

道路交通法・車両制限令の適用強化

近年、道路交通法および車両制限令に基づく取り締まりが、さらに厳格化されている状況です。警察や道路管理者による定期的な車両重量の測定や検査が、主要道路や車両計量所で実施されており、違反が確認された場合は厳正な処分が科せられます。

トラックドライバーの労働時間規制強化に伴い、過積載による事故リスクの増大を防ぐため、取り締まりの頻度と範囲が拡大されました。これらの法規制の徹底により、道路交通の安全確保と道路施設の保全が図られています。

荷主勧告制度の導入

2019年の法改正により、過積載の根本的な原因に対処するため、荷主への規制も強化されています。荷主勧告制度では、運送会社に過積載を強要したり、それを誘発したりするような取引を行う荷主に対して、行政が改善を勧告できる点が特徴です。(※)

荷主勧告制度には協力要請書、警告書、荷主勧告の3段階のプロセスがあります。違反が繰り返される場合、荷主名の公表や行政処分といった措置も講じられます。運送会社だけではなく、荷主も含めた物流システム全体での対策により、持続可能な物流体制の構築を目指しているのです。

※出典:国土交通省,荷主勧告制度改正の概要

関連記事▶荷主勧告制度とは?制度による影響や荷主企業が取るべき対策を紹介

荷主や運送会社への啓発

過積載防止の実効性を高めるため、政府は関係機関と連携して積極的な啓発活動を展開しています。定期的なキャンペーンの実施や、業界団体との協働による講習会の開催、啓発資料の配布などを通じて、安全運行の重要性について理解促進を図っているのが現状です。

※参考:国土交通省中国運輸局,トラックの過積載防止キャンペーンで取締りを実施

5. まとめ

過積載を取り締まる目的は、道路交通の安全確保と公正な物流秩序の維持です。違反に対しては、積載超過率に応じた段階的な罰則が設けられており、ドライバーへの違反点数・反則金から事業者への車両使用停止まで、厳格な処分が科せられます。

これに対し、運送業界では過積載防止計画の策定や重量計測の徹底、搬出車両記録の管理など、組織的な対策を講じています。さらに、従業員教育の充実や荷主との連携強化、デジタル機器を活用した監視体制の整備により、コンプライアンスの確保に努めているのが現状です。

法令遵守と業務効率の両立を図ることで、安全で持続可能な物流サービスの実現を目指しています。過積載防止は、運送業界全体で取り組むべき重要な課題といえるでしょう。