2024年改正の下請法|荷主企業に求められる義務と実践方法を解説

2024年の下請法改正により、親事業者の責任と義務がこれまで以上に厳格化されています。

特に注目されるのは「買いたたき」の解釈や支払い条件の見直しです。荷主企業には、今まで以上に適正な価格交渉が求められるようになりました。

この改正は、下請事業者の利益を保護し、不透明な取引慣行を是正することが目的です。しかし具体的にどのような義務が追加されたのか、またどのように対応していけば良いのか、不安を感じている荷主企業も多いでしょう。

本記事では、下請法改正の背景やポイントをわかりやすく解説し、新たに課せられた義務への対応策を具体的に紹介します。

この記事でわかること

- 下請法の概要

目次

1. 下請代金支払遅延等防止法改正の概要

下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)は、下請事業者の利益を確保するための重要な法律です。ここでは、下請法の目的と対象範囲、親事業者の義務、違反がもたらす影響について解説します。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)の目的と対象範囲

下請法は、親事業者と下請事業者の間で公正な取引を確保し、下請事業者の利益保護を目的とする法律です。適用対象は、取引の内容と資本区分に応じて定められています。(※)

この法律の改正により、親事業者に課される義務や禁止行為が明確化され、適正な取引環境を整えるための基盤が強化されました。

特に親事業者が優越的地位を濫用して、下請事業者に不当な条件を押し付けることを禁止しています。例えば下請代金の不当な減額や支払遅延、不当返品、過剰な協力金の要求などの防止です。

※出典:公正取引委員会 中小企業庁,下請代金支払遅延等防止法ガイドブック「知って守って下請法」,p1

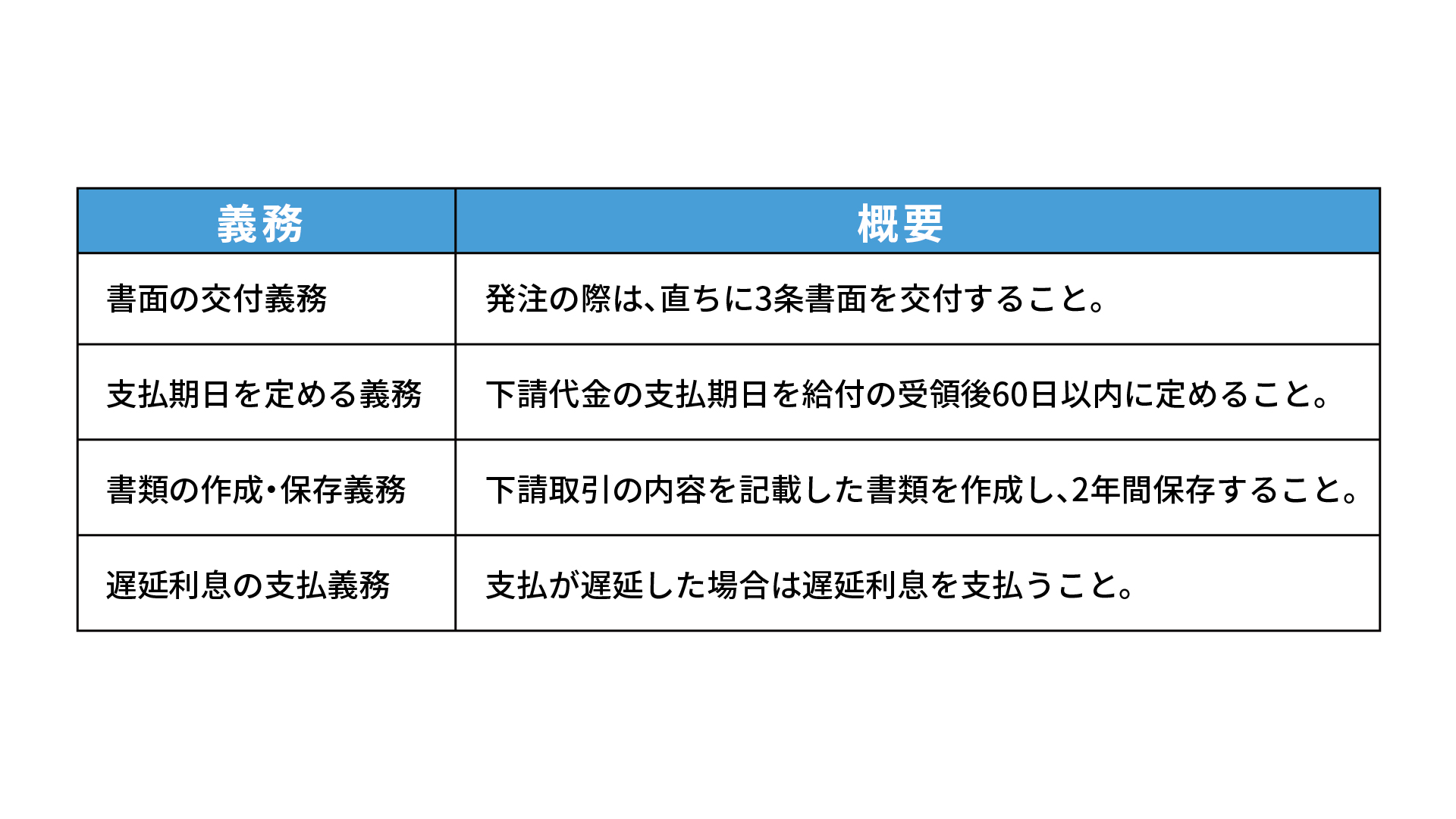

親事業者の義務

親事業者には、発注内容、価格交渉の経緯、支払条件を明確に記載した書面を交付・保存する義務があります。

また、支払期日は納品後60日以内であり、遅延利息の支払い義務も課されています。これらの義務は、公正な取引環境を確保するための重要な役割を果たしています。(※)

支払いが遅れた場合には、遅延利息の支払い義務も発生します。

下表は親事業者の義務をまとめたものです。

※出典:

公正取引委員会 中小企業庁,下請代金支払遅延等防止法ガイドブック「知って守って下請法」,p1

中小企業庁,下請代金支払遅延等防止法 親事業者の義務

下請法違反がもたらす影響

親事業者が下請法に違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁による是正勧告や罰金(1回の違反につき最大500万円)などの行政措置が科される可能性があります。また違反企業名が公表されることで、取引先からの信頼喪失や顧客離れといった重大な経済的損失を招く可能性があります。

下請代金支払遅延等防止法改正の背景

法改正の背景には、親事業者による優越的地位の濫用や、不適切な価格転嫁が社会問題化している現実があります。(※)

例えば、労務費や原材料費、エネルギーコスト上昇の費用を下請事業者に負担させるケースが多発しています。そのため、中小企業を中心とした下請事業者が経営の圧迫を受けており、公平な取引環境の確立が急務とされてきました。

また従業員数や資本金の調整による「下請法逃れ」の事例も相次ぎ、これらに対応するための基準強化が求められています。

※出典:公正取引委員会 中小企業庁,下請代金支払遅延等防止法ガイドブック「ポイント解説 下請法」,まえがき

物流業界における不透明な取引慣行の現状と課題

全ての業界の下請事業者を対象とする下請法に加え、物流業界ならではの規制もあります。

物流業界では、長時間の荷待ちや契約に含まれない荷役作業など、不透明な取引慣行が問題視されてきました。

これらの慣行は運送事業者に過剰な負担を強いるだけでなく、業界全体の効率化を阻害する要因ともなっています。

このような物流業界の下請け構造に焦点を当て、定められたのが物流特殊指定です。これは荷主企業が運送事業者に対して行う優越的地位の濫用行為を防止するための特別な規制です。

具体的には、過剰な協力金の要求や不当な荷待ち時間の発生が対象です。現在、貨物自動車運送事業法と連携し、基準の明確化が進められています。

関連記事▶2024年の貨物自動車運送事業法改正とは?荷主企業に必要な取り組みを分かりやすく解説

関連記事▶下請法・物流特殊指定とは?違反行為についても詳しく解説

2. 下請代金支払遅延等防止法改正のポイント

2024年の改正に伴い、物流業界では荷主企業が運送事業者に適正な価格交渉を行い、輸送費の上昇を価格に反映させることが必要となりました。特に、燃料価格や労務費の変動が大きい物流業界では、交渉内容を明確に記録し、トラブルを未然に防ぐことが求められます。

ここでは、改正の主なポイントや新たに導入された義務について具体的に解説します。

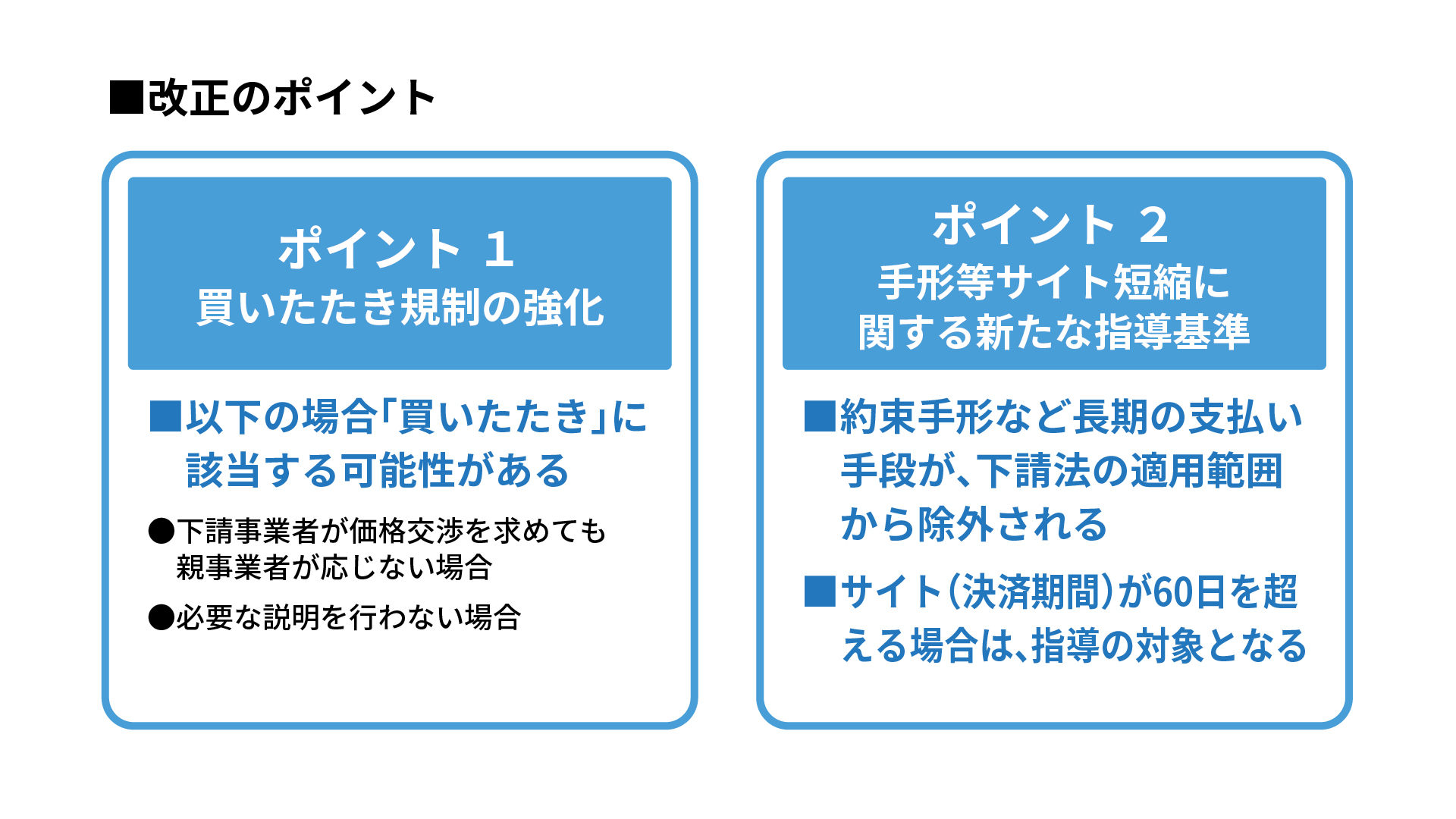

ポイント1:買いたたき規制の強化

従来、下請代金を著しく低く設定する行為は禁止されていましたが、基準が不明確でした。改正に際して公正取引委員会は、下請法に関する運用基準を改正し、買いたたきの解釈を明確化しています。

改正後は、下請事業者が価格交渉を求めても親事業者が応じない場合や、必要な説明を行わない場合も「買いたたき」に該当する可能性があるとしています。

例えば、労務費や原材料費、エネルギーコストの上昇が公表資料から明らかであるにもかかわらず、下請代金を据え置く行為は「買いたたき」に該当する疑いがあります。

また「通常の対価」についても、市場価格や地域の一般的な取引慣行を基準にすることが明文化され、親事業者が適正な価格設定を行う必要性が強調されました。(※)

※出典:公正取引委員会,「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正 新旧対照表

ポイント2:手形等のサイト短縮に関する新たな指導基準

約束手形など長期の支払い手段が、下請法の適用範囲から除外されることが明確化されました。(※)具体的には、サイト(決済期間)が60日を超える場合は、指導の対象となります。

この改正により下請事業者は、従来のように手形の満額を現金化するまでに生じる金銭的負担が軽減され、資金繰りが改善できると期待されています。

※出典:公正取引委員会,(令和6年10月1日)手形等のサイトの短縮について

法改正がもたらす具体的な義務

今回の法改正は、下請取引における公正性の確保と適正な価格転嫁を推進するために行われました。親事業者の具体的な義務は次の通りです。

買いたたき規制の強化に伴う義務

下請事業者が労務費や原材料費、エネルギーコストなどの上昇を申し入れた場合、それを考慮した上で価格交渉を行う義務があります。

また下請事業者との交渉過程を記録し、取引条件の設定や変更が合理的であることを説明できるようにしておくことが必要です。特にコスト上昇が公表資料などで確認できる場合には、その影響を考慮して交渉した記録を残すことが求められます。

支払サイトの短縮に伴う義務

従来の90日や120日の手形支払条件を変更し、支払期間を60日以内に設定する必要があります。

電子記録債権やファクタリングの利用に際しても、下請事業者が支払期日に確実に現金化できる手段を講じることが必要です。

3. 遵守する方法と実践的な対応策

法改正に伴い、下請法を正しく遵守することが求められます。

ここでは、親事業者が遵守すべき具体的な方法と、実践的な対応策について解説します。

遵守するための基本的な取り組み

親事業者は下請事業者との取引において、契約内容を明確にしたり、適切な価格交渉を行ったりするなど、法令を遵守する必要があります。具体的な取り組み例は次の通りです。

項目 | 説明 |

発注 | 書面に給付の内容や支払い条件を記載し、双方が合意することが求められる。 |

支払期日 | 支払いを確実に守り、遅延利息が発生する状況を未然に防ぐことが重要となる。 |

違反リスクの低減 | 違反リスクを低減するため、社内研修やガイドラインなどを活用し、社員の法令理解を促進する。 |

実践的な対応策の具体例

実務においては、下請事業者との関係を適正化するための仕組みづくりが求められます。

例えば定期的に価格改定会議を開催し、原材料費や人件費の上昇を反映した価格設定を行うことで公平な取引環境を構築する方法です。

また第三者機関を利用して契約内容の透明性を確保し、不当な要求や取引慣行を排除する取り組みも有効となります。情報共有のためのデジタルツールを活用し、リアルタイムに下請事業者と連携を取る方法も効果的でしょう。

なかでも運送業者との契約で重要な点は、運賃や追加作業料の事前合意を明確化することです。例えば、長時間の荷待ちに対して追加料金を設定することでトラブルを回避する取り組みが推奨されています。

社内教育とモニタリングの重要性

法令遵守を徹底するには、従業員への教育と取引実態のモニタリングが欠かせません。

従業員に対しては、下請法の基本ルールや違反時のリスクについて定期的に教育を実施する方法が有効です。

また取引内容を定期的に監査し、違反の兆候がないかを確認することも重要です。内部通報制度を整備し、違反行為が発生した場合に早期に対応できる体制を構築することで、企業全体としてのコンプライアンスの強化が可能となります。

4. まとめ

今回は、下請法改正の背景やポイントを解説し、新たに課せられた義務への対応策を紹介しました。

2024年の下請法改正では、下請事業者保護と取引の公正化を目的に、親事業者の義務や禁止行為が強化されました。特に「買いたたき」の明確化や通常の対価の定義がなされ、価格交渉に応じる義務が追加されています。

違反行為があった場合、是正勧告や企業名の公表といったリスクが伴います。

そのため、荷主企業は内部監査や教育を徹底し、法改正に適応した取引環境を整備する必要があると言えるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)