運送業の経営者は必見!概要やメリットを解説した水屋運送の完全ガイド

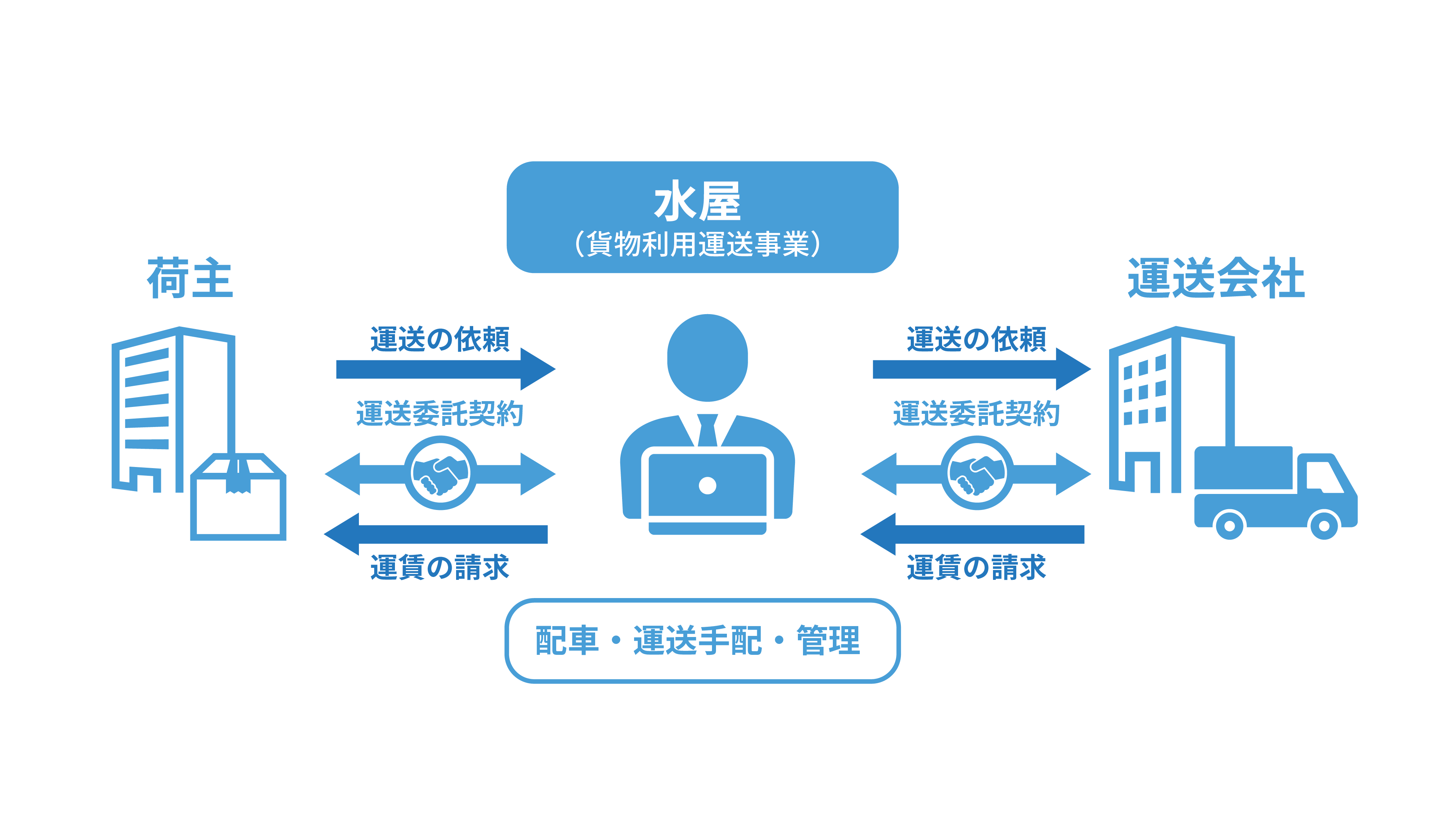

貨物利用運送事業、いわゆる水屋運送とは、自社でトラックを保有せず、荷主からの依頼を受けて実際の運送を別の運送会社に委託する形態の事業です。この事業は、運送のマッチング機能を担うことで物流の最適化に貢献しています。

本記事では、水屋運送の基本的な役割から実務上のメリット、さらには課題まで詳しく解説します。

この記事でわかること

- 水屋運送の概要とメリットについて

目次

1. 水屋運送の概要

水屋運送について、その基本的な役割から運送事業者との関係性まで、実務的な観点から解説します。

水屋運送の基本的な役割

水屋運送は、荷主と運送会社の重要な橋渡し役です。水屋は一般的に貨物利用運送事業者を指し、自らは運送を行わず、他の実運送事業者を利用して運送を行う事業者を指します。

貨物利用運送事業は第一種(登録制)と第二種(許可制)に分類され、第一種は国内輸送、第二種は国際輸送を対象とします。現代では「第一種貨物利用運送事業」として、全国に多数の事業者が存在しています。

物流の効率化が求められる中、水屋運送は荷主の要望に柔軟に対応しながら、最適な運送手段を提案する専門家として機能します。

水屋運送と一般運送業の違いを比較すると、以下のような特徴があります。

項目 | 水屋運送(貨物利用運送) | 一般運送業 |

事業形態 | 荷主と運送会社を仲介 | 自社トラックで貨物輸送 |

車両保有 | なし(または一部保有) | あり |

主な業務 | 配車・運送手配・管理 | 輸送・積卸し |

許可要件 | 第一種:登録制 / 第二種:許可制 | 運輸局の許可が必要 |

メリット | 初期投資が少ない / 融通が利く | 自社管理で安定運営 |

2. 水屋運送のメリット

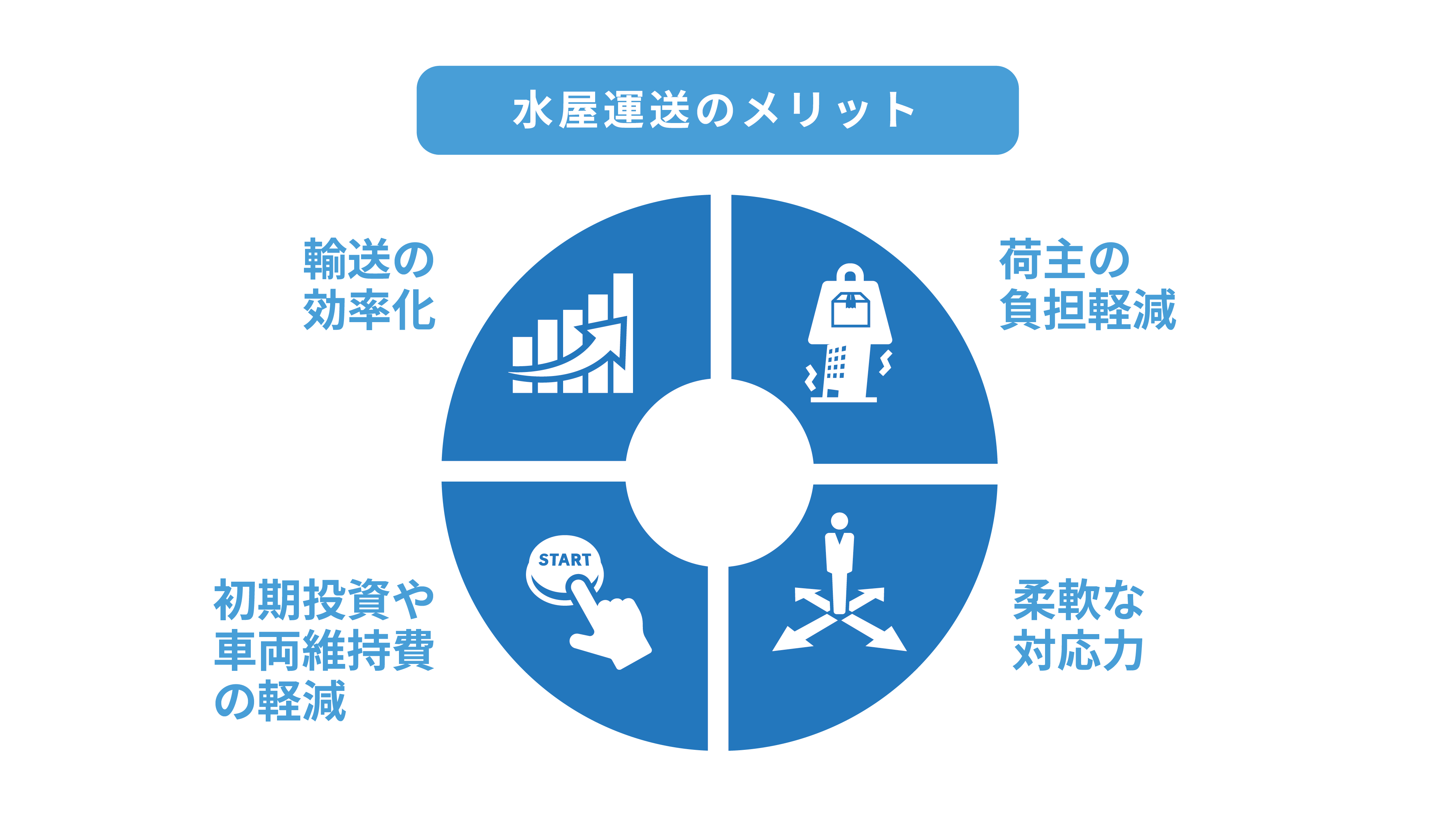

水屋運送には、荷主、運送会社、事業者それぞれに大きなメリットがあります。ここでは主要な4つのメリットについて、実務的な観点から詳しく解説します。

メリット1:荷主の負担軽減

荷主企業の物流業務負担を大幅に軽減できることが、水屋運送の最大のメリットです。従来は複数の運送会社との個別交渉や配車調整が必要ですが、水屋運送事業者に一任することで、これらの煩雑な業務から解放されます。

また、急な配送依頼や特殊な配送要件であっても、水屋運送事業者は適切な運送会社を手配することが可能です。荷主は、物流業務の一部を外部委託することで本業に専念でき、業務効率の向上とコスト削減を図れます。特に中小企業にとって、専任の物流担当者の業務負担を軽減できる点は大きな利点と言えるでしょう。

メリット2:柔軟な対応力

水屋運送の強みは、多様な輸送ニーズに柔軟に対応できることです。複数の運送会社とのネットワークを活用し、荷物の種類、配送エリア、納期などの条件に応じて最適な運送会社を選択できます。たとえば、冷凍・冷蔵輸送、危険物輸送、長距離輸送など、それぞれの特性に適した運送会社を活用できるのは大きな利点と言えるでしょう。

また、突発的な需要増加や季節変動にも、複数の運送会社の車両を組み合わせることで対応可能です。貸切便から混載便まで、荷主の要望に合わせた柔軟な輸送方法も提案できるでしょう。この機動力が、荷主の多様なニーズに迅速かつ適切に応えられる理由です。

メリット3:輸送の効率化

水屋運送事業者は、豊富な経験とノウハウを活かし、輸送ルートの最適化が可能です。複数の荷主の貨物を組み合わせることで、積載率の向上や効率的な配送ルートの設定ができます。

特に長距離輸送では、中継輸送や混載便の活用により、物流コストの削減に貢献します。また、季節や時期による物量の変動に対しても、水屋事業者が複数の運送会社を統合管理することで安定した輸送品質を維持できます。

メリット4:初期投資や車両維持費の削減

車両を持たずに運送事業を展開できる点もメリットと言えるでしょう。一般の運送会社とは異なり、トラックの購入費用や維持費、車庫の確保など、多額の初期投資や固定費を抑えることができます。

また、ドライバーの採用・教育費用も不要なため、人件費の負担も大きくありません。開業に必要なのは事務所と運転資金だけであり、比較的少ない資金で事業をスタートできるでしょう。したがって、経営リスクを抑えながら、柔軟な事業展開が可能となります。

関連記事▶3PL導入で物流効率化を実現!3PL普及の背景や国の支援策を徹底解説

3. 水屋運送の課題

水屋運送事業を運営する際の主な課題について解説します。これらの課題を理解し、適切に対応することで、より安定した事業運営が可能になります。

課題1:不透明な料金体系

水屋運送において、料金体系の透明性を確保することは重要な課題です。料金設定は運送会社ごとに異なっており、燃料サーチャージ、待機料金などさまざまな附帯料金もあるため、最終的な運送コストが見えにくくなっています。

現時点では、専業水屋の52.7%が手数料を運賃から差し引いており、その理由として「商習慣」【出典ページに「商慣習」「商習慣」両方あり】と回答した事業者が83%に上りました。(※)特に新規参入者にとって、適正な利益を確保できる料金設定が難しい点が課題です。

※出典:国土交通省,第2回 トラック運送業における多重下請構造検討会 議事次第,p8

関連記事▸標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

課題2:法令順守の問題

水屋運送事業者は、貨物利用運送事業法や道路運送法など、複数の法令を順守する必要があります。特に、運送事業者の法令違反に対する共同責任や運送状の適切な管理、運賃料金の届出など、さまざまな規制への対応が求められます。

また、近年のコンプライアンス意識の高まりにより、より厳格な法令順守体制の構築が必要となっています。

関連記事▸2024年の貨物自動車運送事業法改正とは?荷主企業に必要な取り組みを分かりやすく解説

課題3:荷主責任の拡大

近年、物流における荷主責任の範囲が拡大しており、水屋運送事業者にも影響を与えています。働き方改革関連法の施行により、荷待ち時間の削減や適切な運賃設定など、荷主との調整が必要な事項は増加してきました。

また、環境負荷低減への取り組みや安全管理の徹底など、社会的責任も重要性を増しており、これらの要求に応える体制づくりが課題となっています。2025年4月1日から運送契約締結時等の書面交付が義務化される予定であり、水屋運送事業者も適切な対応を求められます。(※)

※出典:国土交通省,改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について

関連記事▶2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

課題4:荷主確保のための営業

水屋運送事業の成功には、地道な営業活動による荷主の確保が欠かせません。しかし運送業務の経験は豊富でも営業経験の少ない事業者も多く、効果的な営業手法の確立に苦心しています。

特に、既存の運送会社との信頼関係構築や、新規荷主の開拓には時間と労力がかかり、安定した収益を確保するまでの営業活動が大きな課題となっています。

4. まとめ

水屋運送は、荷主と運送会社をつなぐ重要な役割を担い、物流業界になくてはならない存在として機能しています。荷主の業務負担軽減や水屋運送事業者による柔軟な対応、運送ルートの効率化など水屋運送事業には多くのメリットがある一方で、料金体系の不透明性や法令順守、荷主責任の拡大といった課題も存在します。

これらの課題に適切に対応しながら、水屋運送事業者は荷主と運送会社の双方にとって価値のあるサービスを提供し続けることが重要です。今後も物流業界の変化に柔軟に対応し、効率的で持続可能な物流体制の構築に寄与することが求められます。

運送業界に携わる方々は、水屋運送のメリットと課題を十分に理解し、状況に応じて適切に活用しましょう。それが、より効率的な物流の実現につながります。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)