3PL導入で物流効率化を実現!3PL普及の背景や国の支援策を徹底解説

3PL(サードパーティロジスティクス)は、企業の物流業務を外部の専門業者に委託し、効率化を図るための物流の形態です。1990年代初頭に欧米で普及し、日本でも1990年代後半から浸透しました。特にEC業界の成長や国際事業展開が進む中、顧客ニーズが多様化・高度化し柔軟な物流対応が求められているため、外部委託のニーズが高まっています。

本記事では、3PLの物流における役割、普及の背景、国土交通省の3PL支援策について詳しく解説します。

この記事でわかること

- 3PLの物流業界における役割

目次

1. 3PLの物流における役割

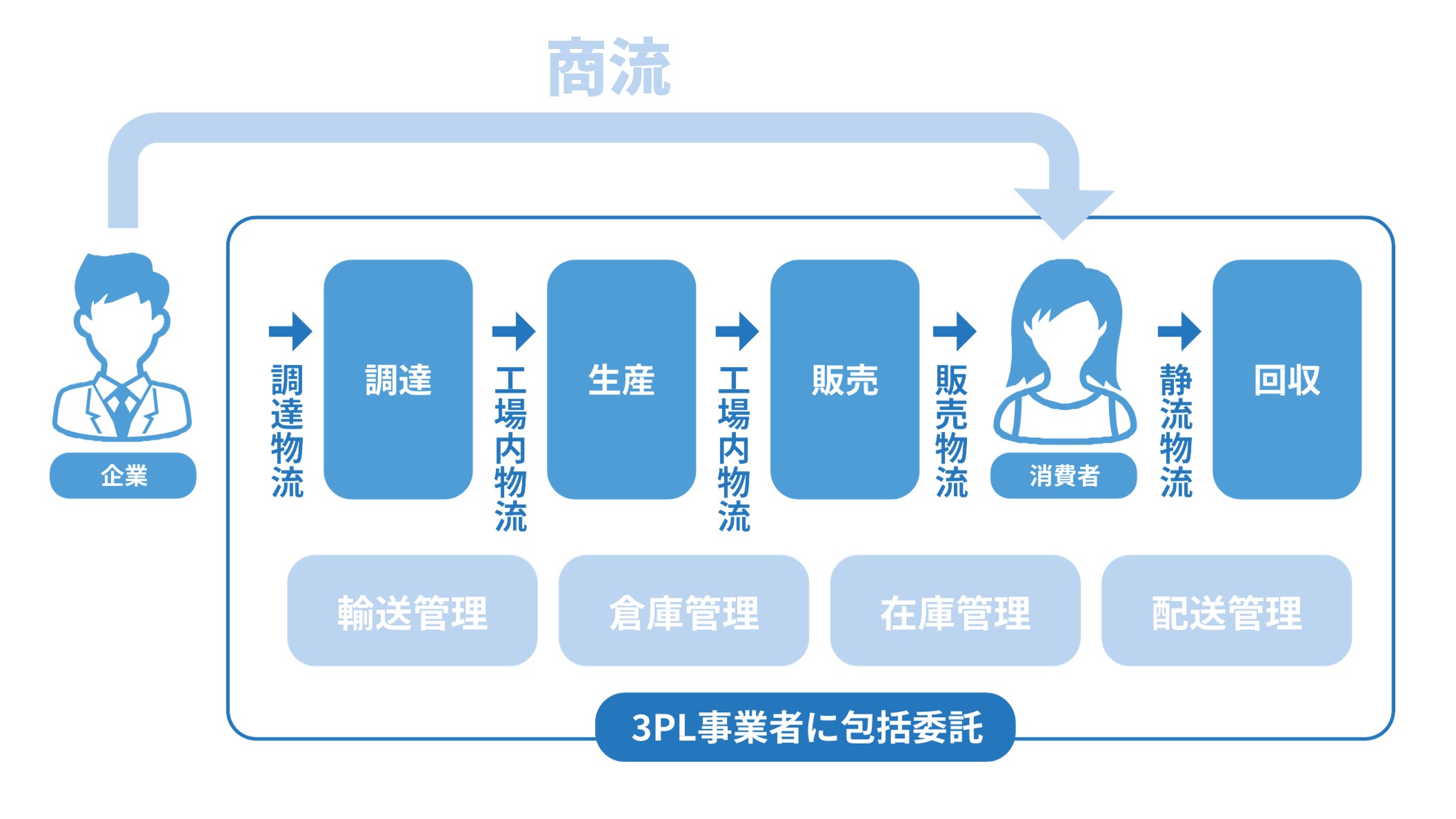

物流には輸配送、在庫管理など様々なプロセスがあり、自社でトラックや倉庫、ITシステムまで全てを揃えようとすると膨大なコストと時間が必要です。3PL事業者に物流業務を委託すれば、企業はこういったコストや時間をかけず、コア業務に集中しながら質の高い物流サービスを受けることが可能となります。

ここでは、3PLの基本的な定義と3PLの物流における具体的な役割を解説します。

3PLの定義とサービスの内容

3PLとは、サードパーティロジスティクス(Third Party Logistics)の略称です。このサードパーティとは、荷主や運送会社以外の第三者を示しています。

つまり3PLとは、荷主企業の物流業務を第三者の専門業者が包括的に代行するサービスです。

3PLのサービスは物流に関わる業務を全面的に請け負うため、その内容は倉庫管理、輸送、在庫管理、流通加工など多岐にわたります。

※参考:国土交通省,3PL事業の総合支援

3PLの物流における具体的な役割

.JPG)

3PLの物流プロセスにおける具体的な役割としては、以下の業務が挙げられます。

これらを3PL業者に委託することにより、物流の効率化が期待できるでしょう。

荷役

商品の積卸しや搬送作業を効率的に行い、正確かつ迅速に物流プロセスを進めます。フォークリフトやその他の専門的な機材に加え自動積卸しシステムやロボティクス技術を活用することで、安全性を保ちながらスムーズな作業を行い、物流全体のスピードアップに貢献します。

輸配送

商品の輸送と配送を管理し、最適な輸送ルートや配送手段を選定します。特に複数の配送先がある場合や国際輸送に際しては、3PLのネットワークを活用して効率的な輸送ルートを実現します。

在庫管理

3PL業者が提供する在庫管理システムによって、リアルタイムで在庫状況が可視化されるため、いつでも在庫の動きを確認できます。これにより、在庫不足や過剰発注を防ぎ、迅速な意思決定が可能になります。

情報システム

多くの3PL事業者は、物流管理のための高度な情報システム(WMSやTMSなど)を導入しており、在庫状況や輸配送のリアルタイムデータを提供しています。これにより物流全体の可視化を実現し、適切な意思決定が可能となります。

保管

リアルタイムで在庫状況を把握し、需要に応じた在庫管理や商品の安全な保管を徹底します。必要に応じて温度管理が必要な商品や特殊な商品にも対応し、保管スペースの有効活用と在庫最適化を図ります。

流通加工

商品の包装やラベル貼り、検品など、流通に必要な作業を倉庫で一括して行います。その結果、外部委託や二重作業を削減し、効率的な物流を実現します。また、顧客ニーズに応じたカスタマイズや特殊加工にも柔軟に対応し、付加価値サービスを提供します。

※関連記事:物流効率化のカギ!WMSとTMSを導入すべき理由と選定ポイントを解説

2. 3PL普及の背景

.JPG)

3PLは1990年代初頭に欧米諸国で普及し、日本では1990年代後半から徐々に浸透しました。

ここでは、3PLが普及した背景について詳しく解説します。

EC業界の成長

ECビジネスが急速に拡大し物量が増える中、多頻度小口配送や時間指定配送など、配送ニーズが多様化・高度化しています。従来の物流体制では対応が困難になっており、効率よく対応できる3PLのEC業界での導入が進んでいます。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度),p10

国際事業展開の複雑さ

国際物流では、複雑な通関手続きや各国の規制への対応など専門知識が必要とされます。そのためグローバルな物流ネットワークを持つ3PL事業者の活用が注目されています。国際事業を展開する企業にとって3PLは欠かせない存在です。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度),p5

労働力不足

物流業界には人手不足、長時間労働などの課題があります。3PLの導入により、人手不足の解消とともに自動化技術の導入を通じた労働効率の向上や労働環境の改善が期待できるでしょう。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度),p1

※関連記事: 2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

物流コストの上昇

人件費の上昇や燃料費の高騰により物流コストが増加傾向にあるため、自社で物流設備を保有・維持することのリスクとコストが高まっています。

3PLを活用することで固定費を変動費化し、コスト構造を最適化できます。

技術革新

物流業界でもIoT、AI、ロボティクスなどの先端技術の導入が進んでいます。これらの技術を効果的に活用するには、専門的な知識と大規模な投資が必要となるため、先端技術に強い3PL事業者を活用することが有効です。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度),p2,6

※関連記事:物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

環境問題

地球温暖化対策として、物流業界でもCO2排出量の削減が求められています。

3PL事業者は物流拠点を活用し、複数の荷主の貨物を集約したりグリーン物流やエコロジスティクスの手法を用いたりすることで、輸送効率の向上と環境負荷の低減を図っています。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度),p2

※関連記事:グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説

顧客ニーズの高度化

消費者の期待値が高まり、迅速で正確な配送、リアルタイムの配送状況提供などが当たり前になっています。これらのニーズに応えるには、高度な物流システムと専門的なオペレーションが必要です。3PL事業者は、最新のテクノロジーと専門知識を活用することで高度な顧客ニーズに対応できます。

BCP(事業継続計画)の重要性増大

近年、自然災害や感染症の流行など、予期せぬリスクへの対応が重要になっています。3PL事業者は全国規模のネットワークを持ち、リスク分散が可能です。また、有事の際も安定した物流サービスの提供が期待できるため、これらを反映したBCP策定が可能です。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度),p1,27

※関連記事:物流業界の今後はどうなる?人手不足や労働環境の鍵となる物流DX

3. 国土交通省の3PL支援策

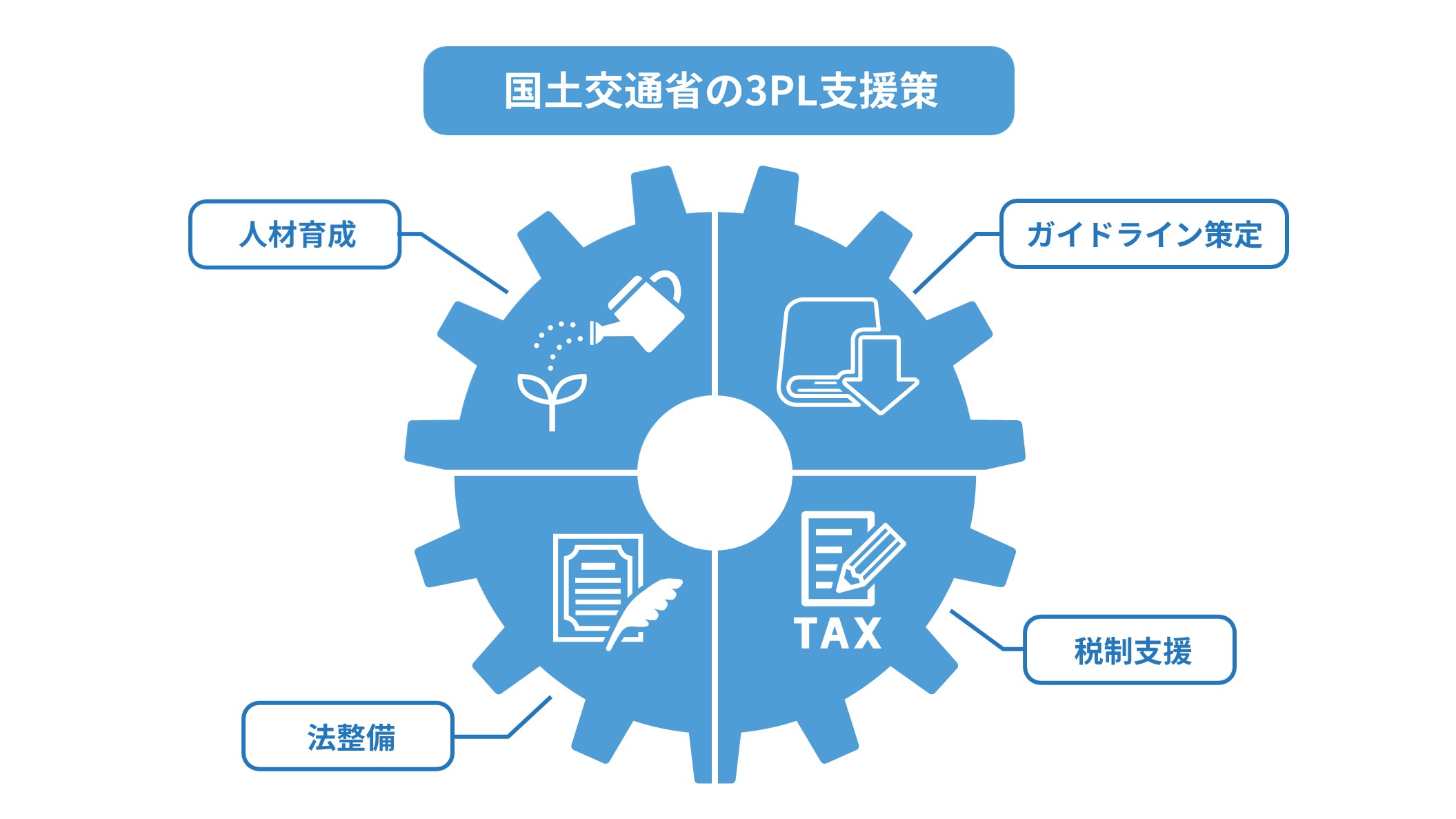

国土交通省は、3PLの普及が物流効率化を通じて地球温暖化対策(CO2排出量削減)や地域雇用創出に寄与すると考えています。このため、人材育成、ガイドライン策定、法整備、税制支援など多角的なアプローチで3PL事業を総合的に支援しています。

ここでは、国土交通省が実施する施策について詳しく解説します。

※参考:国土交通省,3PL事業の総合支援

3PL人材育成推進事業の実施

平成16年(2004年)度に「3PL人材育成促進事業推進協議会」を設立し、教育プログラムの開発、テキスト作成、年次研修を実施しています。

※参考:国土交通省,3PL人材育成推進事業

3PLに関する調査やガイドラインの策定

3PL事業促進のため、3PLに関する調査や分析を実施しています。そのデータをもとに、3PL契約ガイドラインや情報セキュリティガイドラインを策定し、事業促進と円滑な運営を支援する指針を提供しています。

※参考:国土交通省,3PL調査報告書

物流総合効率化法による支援

物流総合効率化法(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)は、物流の効率化と環境負荷の低減を目的として制定された法律(※)です。流通業務の効率化を図る事業に対し、計画認定や支援を実施しています。輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化などを促進するためです。

※出典:国土交通省,物流総合効率化法に基づく支援

※関連記事:物流総合効率化法とは?概要や背景、目的などを詳しく解説

※関連記事:2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

物流拠点施設に対する税制特例等による支援

3PL事業の基盤となる物流拠点施設の整備を促進するため、固定資産税の軽減や特別償却制度、市街化調整区域に物流施設を建設する場合の開発許可に関する配慮などの支援措置を講じています。

また、災害時のBCP(事業継続計画)を重視する企業に対して、物流拠点の災害対策として非常用電源設備導入の補助金支援を実施しています。

企業はこれらの支援策を活用することで、3PLのスムーズな導入と効果的な運用が期待できるでしょう。

※参考:国土交通省,物流総合効率化法に基づく支援, 物流拠点機能強化支援事業

※関連記事:物流業界の課題は山積み?効果的な解決策も解説!

4. まとめ

ここまで、3PLの物流における役割、普及の背景や国土交通省の支援策について解説してきました。EC業界の成長や国際事業展開の複雑化に対応するため、3PLの導入は物流効率化において必要不可欠になっています。導入の際には、国土交通省の支援策を利用することで、税制上の優遇を受けられる可能性もあります。また、国土交通省のガイドラインを参考にすることで、3PLのスムーズな導入が実現できるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)