物流業界の今後はどうなる?人手不足や労働環境の鍵となる物流DX

物流業界は、深刻なドライバー不足や燃料費の高騰、労働環境の悪化といった多くの課題に直面しています。政府は運送会社・荷主企業双方に「物流業務の効率化・合理化」「契約内容の適正化」「労働環境の改善」などを求めています。加えて、CO2排出量の増加や2024年問題も懸念されていますが、物流業界の今後はどのように予測されているのでしょうか?

この記事でわかること

- 物流業界が今抱えている課題について

- 物流業界の今後について

目次

1. 物流業界が抱える課題

.JPG)

2024年問題など物流業界が抱えているさまざまな課題と解決策について解説していきます。

課題1:深刻なドライバー不足

少子高齢化や厳しい労働環境(長時間労働や低賃金)が影響し、若年層の新規参入が減少しています。

国土交通省のデータによると、2028年までに約27.8万人のドライバーが不足すると予測されているなど状況は深刻です。(※)

※参考:国土交通省,我が国の物流を取り巻く現状と取組状況,p8

ドライバー不足に対する解決策

ドライバー不足を解決するためには、労働環境の改善と多様な人材の確保が不可欠です。労働時間の適正管理により、効率的なシフト運用と拘束時間の厳守が可能となります。また、適正な運賃交渉によって収入を安定させ、職業としての魅力を高めることも重要です。さらに、女性や高齢者など多様な人材が働きやすい環境整備も欠かせません。共同配送や中継輸送など効率的な輸送方法への見直しとあわせて取り組みましょう。

関連記事▶共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

課題2:物流コストの上昇

主な要因には、人手不足・労働基準法改正で定められた割増賃金率の引き上げによる人件費の増加、燃料費の高騰が挙げられます。

また人件費増加には、長時間労働への対応や労働環境改善の取り組みも影響しています。小口配送の増加や再配達などの非効率な運用も問題を深刻化させています。

物流コストの上昇に対する解決策

物流コストの上昇に対しては、配送ルートの最適化や共同配送などを取り入れ積載率を高めることが効果的です。AIやデータ分析を活用した配車システムを導入すれば無駄のない運行が実現でき、燃料費・人件費の削減が期待できます。また、WMSやTMSといった物流管理システムの活用により、倉庫業務や配送管理の効率を高め、全体的なコスト抑制が可能となります。繁閑差に応じた柔軟な配送体制の整備も必要です。

関連記事▶物流効率化のカギ!WMSとTMSを導入すべき理由と選定ポイントを解説

課題3:労働環境の悪化

配送量が増加した結果、再配達や深夜労働、長時間に及ぶ荷待ち時間が常態化し、労働負荷が高まっています。

大型トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均よりも2割以上多く、賃金は1割ほど低いことも問題です。このような労働環境が、人材確保をさらに困難にしている状況です。

労働環境悪化に対する解決

労働環境の改善には、労働時間の短縮、ドライバーの下請け取引の是正や、適正な運賃を収受できる環境の整備が重要です。また、荷待ち時間の削減については、荷主との連携も進めなくてはなりません。

例えば、バース予約システムを導入し荷待ち時間を見える化することにより、ドライバーの拘束時間を短縮できます。また、パレット標準化や入出荷作業の自動化により荷役負担を軽減し、安全で快適な作業環境を整えることが、定着率の向上と生産性の向上につながるでしょう。

関連記事▶荷待ち時間の削減で物流業界全体の改善へ!荷主企業が取り組める効率化対策

課題4:燃料費の高騰

燃料費は運送会社にとって人件費に次ぐ主要なコストであり、石油価格の上昇や国際的な供給不安が影響しています。

さらに、多くの中小規模の運送会社では燃料費の上昇分を荷主に転嫁することが難しく、経営が圧迫されるケースが増加しています。

燃料費高騰に対する解決策

燃料費の上昇には、輸送効率の向上と環境対応車両の導入が必要です。AIによる配送ルートの最適化で走行距離と空車率を削減し、エコドライブやEV・低燃費車両の導入を通じてコストを抑制します。高速道路の活用や、共同配送により積載効率を向上させてコスト分担を可能にする方法も注目されています。中長期的には、再生可能エネルギーを利用した輸送手段への移行も求められるでしょう。

課題5:環境問題

日本のCO2排出量のうち、運輸セクターは約2割を占め、その大半を自動車輸送が占めています。(※)

輸送の高頻度化やトラックの積載率低下が要因です。日本政府が掲げる「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする」という目標に向け、さらなる対策が求められています。

環境問題に対する解決策

輸送モードの見直しと設備投資が求められます。まず第一に、鉄道や船舶へのモーダルシフトを推進し、長距離輸送のCO2排出量削減とドライバー負担の軽減を図ります。同時に、EV・水素燃料トラックの導入や倉庫の省エネ化、配送回数の削減と積載効率の向上、システム導入によるペーパーレス化など、脱炭素を意識したサプライチェーン全体の見直しが求められるでしょう。

※参考:一般財団法人運輸総合研究所,日本の交通産業の脱炭素化シナリオ分析,p6

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

課題6:2024年問題

「2024年問題」とは、働き方改革関連法により2024年4月からトラックドライバーの拘束時間が制限される問題です。規制によりドライバーの労働環境が改善される一方で、これまでの労働量を補うための人材不足が深刻化し、物流コストの増加や業務効率の低下が懸念されています。

特に長距離輸送では規制前の体制で対応することが難しくなるため、売上に影響を及ぼす可能性があります。

2024年問題への解決策

ドライバーの拘束時間短縮と持続可能な輸送体制の構築が欠かせません。例えば、中継輸送によって長距離を複数のドライバーで分担すれば、拘束時間の制限内で対応可能になります。また、サプライチェーン全体の生産性向上と働き方改革の両立を図る必要があります。これには荷主側の納品日時分散や柔軟な受け入れ体制の構築、さらにAIを用いた配車・ルート管理などのDX化が有効です。そして、2024年問題の解決には消費者の意識改革も重要です。例えば適正な送料を負担したり、柔軟な受け取り方法を選択し再配達削減へ協力したりすることが、配送の効率化につながるでしょう。

※参考:公益社団法人全日本トラック協会, 知っていますか?物流の2024年問題

※関連記事:物流業界の課題は山積み?効果的な解決策も解説!

.png)

2. 物流業界の課題に対して国が求める取り組み

.png)

※参考:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

第一章で述べた課題に対応するため、政府は、「流通業務総合効率化法(旧・物流総合効率化法)」及び「貨物自動車運送事業法」の2つの法律の改正を行いました。以下に法改正のポイントを解説します。

流通業務総合効率化法の改正のポイント

ここでは、流通業務総合効率化法の主な改正点について大きく2つ紹介します。

物流効率化への取り組みが努力義務化

今回の法改正では、物流事業者だけでなく、荷主企業(発荷主・着荷主)にも物流効率化の努力義務が課されました。対象者は、トラック・鉄道・港湾・航空運送・倉庫などの物流事業者、ならびに元請事業者、フランチャイズ本部など広範囲に及びます。

物流効率化への具体的な取り組み内容とは、荷待ち・荷役時間の削減と積載率の向上です。政府は以下の数値目標をKPIとして設定しています。

目標 | KPI |

荷待ち・荷役時間の削減 | ドライバー1人当たり年間125時間短縮する。(施行後3年で2019年度比) |

積載率の向上 | 積載率向上により輸送能力を16%増加させる。(施行後3年で2019年度比) |

※参考:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

上記の目標を達成するため、国は運送会社や荷主企業に対して以下の取り組みを求めています。

取り組むべき措置 | 取り組み例 |

荷待ち時間の短縮 | ・貨物受け取りや引渡し日時の適切な指示 ・バース予約システムの導入 |

荷役時間の短縮 | ・パレットの活用・標準化 ・入出庫作業の効率化設備の導入 ・荷積み、荷卸し施設の改善 |

積載率の向上 | ・余裕を持ったリードタイムの設定 ・配送先の集約 |

※参考:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p2

経済産業省・農林水産省・国土交通省が策定した「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」でも、荷主と運送会社の双方が協力し、荷待ち時間の削減や積載効率の向上などに取り組むことが求められています。そして今回の法改正により、国は物流効率化に向けた取り組みをより積極的に行うことを求めたと言えます。

関連記事▶物流のガイドラインとは?荷主が知るべきポイントを解説

特定事業者への対応強化

特定荷主に指定された荷主企業には、物流統括管理者(CLO)の選任及び中長期計画の策定・定期報告が義務付けられました。不十分な取り組みが認められた場合には、所管大臣による勧告・命令の対象となり、命令違反には100万円以下の罰金が科されるおそれもあります。この制度により、荷主企業は物流管理体制を見直し、法令遵守と持続可能な運用の両立を図る必要が高まったと言えるでしょう。

関連記事▶︎物流2024年問題における荷主の罰則とは?荷主勧告制度の対策も解説!

貨物自動車運送事業法改正のポイント

貨物自動車運送事業法の改正では、契約の透明化と下請け構造の適正化が重視されました。物流業界に根強く残る曖昧な契約慣行や多重下請構造を見直し、ドライバーの適正な収入確保と働きやすい環境の整備を図ることが目的です。

主な改正内容は以下の通りです。

改正点 | 内容 |

運送契約の書面交付義務 | 運賃、荷役作業、附帯業務、燃料サーチャージなどを明記した契約書の交付を義務としました。 |

実運送体制管理簿の作成義務 | 元請事業者には、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成を義務としました。 |

下請け発注の適正化に関する努力義務 | 下請け発注の適正化を促し、大規模事業者には管理規程の作成と責任者の選任を義務としました。 |

この改正により、運送会社が正当な報酬を受け取れる仕組みが整備されるとともに、荷主企業との責任関係や契約内容が明確化され、適正な商慣行の確立が進むと期待されています。

※参考:国土交通省,国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p3

関連記事▶改正物流法とは?荷主企業が知っておくべきポイントを詳しく解説

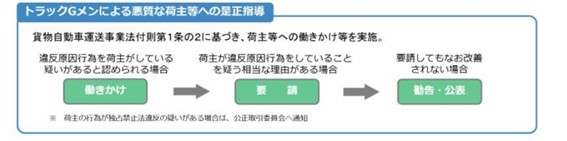

トラック・物流Gメンの設置

法改正に先駆け、運送会社の労働環境を守るための監視体制も強化されています。国土交通省は2023年7月に「トラックGメン」を設置し、2024年11月には体制を拡充し「トラック・物流Gメン」へと改変しました。トラック運送における不適切な取引慣行を是正するための専門チームで、長時間の荷待ち、契約外の附帯業務、運賃の不当な据え置きといった違反原因行為を重点的に監視しています。違反が疑われる荷主企業や元請事業者に対しては是正の働きかけが行われ、悪質な場合には勧告や企業名の公表を実施することもあります。そのため、荷主企業はより一層のコンプライアンス強化が求められています。

※出典:国土交通省,「トラック・物流Gメン」について

関連記事▶トラックGメンとは?取り締まり内容や企業がとるべき対策を紹介

3. 荷主企業に求められる対応

.JPG)

第二章で紹介した法改正により、運送会社に求められる取り組みも明確化され、実効性のある対応が求められています。物流業界が抱える問題を解決するために、荷主企業には以下3つの対応が求められています。

1. 物流業務の効率化・合理化

2. 契約内容の適正化

3. 輸送方法の効率化

それぞれ、詳しく解説します。

物流業務の効率化・合理化

具体的な対応策には、パレットの使用による荷役作業の効率化やハンディターミナルを活用した自動仕分け作業の導入が挙げられます。

これらの手法により作業時間の短縮や人的ミスの削減が期待でき、結果として生産性向上とコスト削減を実現することが可能です。

また、バース予約システムやTMSなどの導入によって物流のデジタル化を図り、積載率向上や配送の効率化を進める必要があります。

契約内容の適正化

物流業界における荷主企業と運送会社の不均衡によって、不透明なまま取引が行われていることが多くあります。

不均衡な取引を是正するため、改正された貨物自動車運送事業法では、契約書面の交付義務が明文化されました。契約は書面化し、運賃や役務に対する料金を別建てで明確に契約する必要がありますまた、燃料費や荷役作業のコスト上昇分を適切に反映し、契約内容が運送実態に合致しているかを見直し、荷主側との適切な交渉・協議を進めることが求められています。

労働環境の改善

深刻なドライバー不足や長時間に及ぶ荷待ち時間などを解決することが目的です。国のガイドラインでも、荷待ち・荷役作業等は計2時間以内とすることを荷主企業にも求めています。

また、労働基準関係法令を遵守し、長時間労働を抑制することで持続可能な労働環境を整備することが重要です。

※参考:経済産業省・農林水産省・国土交通省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

関連記事▶2024年問題に立ち向かう物流・運送業界|働き方改革関連法制定の背景や目的をわかりやすく解説

4.荷主企業に求められる対応

物流業界が抱える問題を解決するためには、運送会社だけでなく荷主企業の協力が不可欠です。流通業務総合効率化法の改正により、荷主企業に対しても物流効率化の努力義務が課され、具体的なKPIや取り組み事項が明示されました。荷主企業には以下3つの対応が求められています。

- 物流業務の効率化・合理化

- 契約内容の適正化

- 輸送方法の効率化

それぞれ、詳しく解説します。

物流業務の効率化・合理化

具体的な対応策には、パレットの使用による荷役作業の効率化やハンディターミナルを活用した自動仕分け作業の導入が挙げられます。

また、バース予約システムやWMSなどのシステムを導入し、物流の見える化を図り、荷待ち時間の把握や削減に取り組む必要があります。

これらの手法により作業時間の短縮や人的ミスの削減が期待でき、結果として生産性向上とコスト削減を実現することが可能です。

輸送方法の効率化

具体的には、共同配送や輸送網の集約、中継輸送によってトラックの積載率を向上させ、輸送効率を高める方法が効果的です。

また、モーダルシフトにより環境負荷を軽減しつつ、ドライバーの負担を減らすことも重要な施策になります。

※関連記事▶︎2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

5. 物流業界の今後の見通し

.png)

物流DXで進む業務効率化

2024年問題に対応するため、物流業界では「物流DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が重要視されています。物流DXとは、AI・IoT・ロボティクスなどの最新技術を活用して、物流業務の効率化や生産性向上を図る施策です。

具体的には、倉庫内でのロボット活用や自動運転、ドローンによる配送、AIを用いた配車やルートの最適化が進んでいます。

さらに、国が策定した「フィジカルインターネット・ロードマップ」では、2040年に効率性・持続可能性・強靱性を備えた次世代型物流システムの完成が示されています。今後は、業界横断的なデータ連携や標準化の取り組みが加速し、パレットの共通化やプラットフォームによる需給マッチングも本格化するでしょう。2030年代には、業種や業態を超えた柔軟な物流ネットワークが構築され、人口減少や環境問題といった社会課題に強く対応できる持続可能な体制が整備されていく見込みです。

※参考:国土交通省,フィジカルインターネット・ロードマップをとりまとめました!

関連記事▶物流DXとは?定義やDXの3段階のプロセス、メリット・効果、事例を詳しく解説

関連記事▶フィジカルインターネットとは何か?物流業界に革命を起こす次世代の物流システムを解説

6.まとめ

物流業界は2024年問題や人手不足、燃料費高騰といった課題に直面していますが、これらを解決する鍵は「物流DX」にあります。AIやIoT、ロボティクスなどの技術導入により業務効率化やコスト削減が進むことで、物流プロセス全体が最適化され、業界全体の成長と労働環境の改善に貢献するでしょう。また、課題解決に向けた法整備も進められており、荷待ち時間の削減や積載率の向上を目的に、トラック予約システムの導入など具体的な取り組みが運送会社と荷主企業双方に求められています。物流業界はこれからもインフラとして重要な役割を担うため、企業は持続可能なシステムを築いていく必要があります。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)