物流2024年問題における荷主の罰則とは?荷主勧告制度の対策も解説!

「物流2024年問題」に関して盛んに報じられるようになった物流規制の強化。荷主に対する規制の代表例としては「荷主勧告制度」が挙げられます。すでに荷主の行動に対して政府介入のプロセスの整備と実効性の確保が図られてきました。

それゆえ、荷主は「荷主勧告制度」における行政措置の適用条件や具体的な内容、その影響などを理解しておく必要があります。同時に「業務プロセスの改革」と「法令遵守体制の整備」などの対策が求められます。

本記事では歴史的に強化された「荷主勧告制度」の経緯や直近の動向に加え、罰則の条件と影響、望ましい対策などを解説します。

なお、「物流2024年問題」に関する説明は関連記事をご参照ください。

この記事でわかること

- 荷主勧告の基礎知識

- 荷主勧告を受けないための対策

目次

1.「荷主勧告制度」の強化と実効性の確保に向けた政府の動き

.JPG)

1990年代以降、物流政策は規制緩和を前提としてきましたが、過当競争による労働環境の悪化という弊害が顕在化し、2010年代半ば以降、政府は規制強化に舵を切りました。

その過程で、ドライバーの労働環境の適正化に影響力を及ぼす荷主に対し、規制が強化されました。規制の代表例として「荷主勧告制度」が挙げられます。

本章では「荷主勧告制度」の概要を解説します。

規制強化の潮流の中で強化された「荷主勧告制度」

「荷主勧告制度」とは貨物自動車運送事業法第64条にて規定されており、運送会社が行政処分等を受ける際に荷主が主体的に関与していたと認められる場合、再発防止を荷主に勧告する制度です。

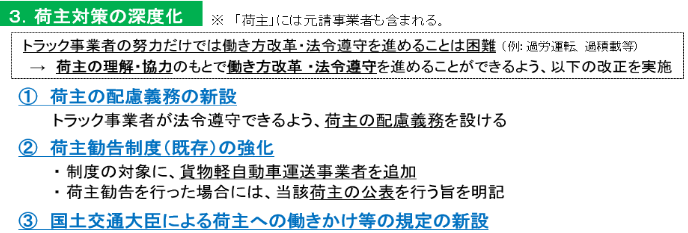

これまで2014年、2018年、2023年に規制の厳格化を伴う改正が行われましたが、特に2018年の法改正では「荷主対策の深度化」という方針のもと、政府介入の強化が図られました。

「荷主対策の深度化」の要点は以下の国土交通省の資料のとおりです。運送会社の法令遵守に対する荷主の配慮の義務付けや荷主勧告の公表などが明記されています。

※出典:国土交通省,貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号)について

ここで、新設された③国土交通大臣による「働きかけ」規定により変更された「荷主勧告制度」のフローについて詳しく説明します。

このフローは(1)働きかけ(2)要請(3)勧告・公表の3ステップで構成され、段階的に荷主に対する法的措置の程度が強くなります(荷主への疑いに相当な理由がある場合は(1)が省略されることもあります)。また、各段階で独占禁止法違反の疑いがある場合は公正取引員会へ通知されます。

※出典:労務賞,取引環境適正のための荷主対策・連携,p11

このように「荷主勧告制度」では政府が荷主の法令遵守を強く促す仕組みが整備されています。

実効性の確保に向けた政府の動き

国土交通省は継続的に実効性の確保にも取り組んでいます。

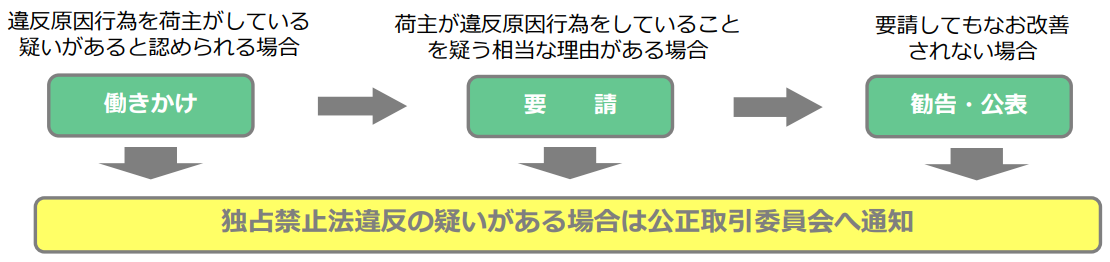

物流革新に向けた政策パッケージで発表されたとおりトラックGメンを創設し、悪質な荷主・元請事業者に対しては貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」や「要請」を実施しています。

①2023年7月:悪質な荷主企業・元請事業者の監視を強化するために全国162名体制の「トラックGメン」を創設

②2023年11、12月を「集中監視月間」と位置付け、取り組みを強化

③2024年1月:荷主・元請の2社に対して初の荷主勧告&社名公開を実施

④2024年11月:トラックGメンを「トラック・物流Gメン」に改組

④では以下のような取り組みを行い、体制強化を図っています。

(1)倉庫業者からも情報収集を開始

(2)担当人員の増員と各都道府県トラック協会が新設する「Gメン調査員」の追加

総勢360名規模(357名)で対応することになりました。

※出典:国土交通省,トラックGメンを「トラック・物流Gメン」へ改組・拡充し、集中監視月間を実施します~倉庫業者からも情報収集するとともに、体制を拡充し総勢360名規模で対応~

主な違反原因行為

これまでの活動実績から判明した主な違反原因行為は以下のとおりです。

長時間の荷待ち | 48% |

契約にない附帯業務 | 20% |

運賃・料金の不当な据置き | 16% |

無理な運送依頼 | 7% |

過積載運送の指示・容認 | 5% |

異常気象時の運送依頼 | 4% |

※出典:国土交通省,「トラック・物流Gメン」について

荷主特別対策チーム

他にも厚生労働省が改善基準告示の改正に合わせて、2022年12月に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の荷待ちの抑制を荷主に求めています。チームは都道府県労働局や労働基準監督署のメンバーで構成され、発着荷主に対し、長時間の恒常的な荷待ちの改善や運送業務発注担当者への「改善基準告示」の周知を要請します。

さらに、好事例の紹介やアドバイスを通じて、荷主の自主的な取り組みを促進することにも取り組んでいます。「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」を設置し、違反が疑われる事案には労働基準監督署が対応します。

参考:厚生労働省,改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました

関連記事▶トラックGメンとは?取り締まり内容や企業がとるべき対策を紹介

関連記事▶2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

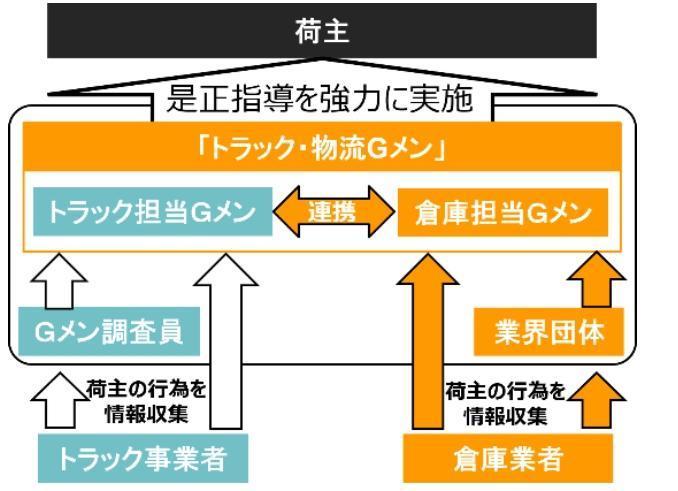

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正

荷主の法的責任を強化するため、2024年5月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(物流総合効率化法)が改正され、物流事業者だけでなく荷主企業にも物流効率化の努力義務が課されました。

主な改正点は、以下のとおりです。

改正点 | 内容 |

物流効率化の努力義務 | 荷主や物流事業者などに対し、物流効率化への取り組みを努力義務とした。 |

取り組み状況の指導・助言、調査・公表 | 国が判断基準を策定し、荷主・物流事業者の取り組み状況に指導・助言、調査・公表を実施するとした。 |

特定事業者へ中長期計画の作成や定期報告を義務化 | 一定規模以上の事業者を特定事業者に指定し、中長期計画の作成や定期報告を義務とした。 |

物流統括管理者(CLO)の選任 (特定事業者指定の荷主のみ) | 特定事業者に指定された荷主には物流統括管理者(CLO)の選任を義務とした。 |

荷待ち時間削減や積載率向上のために取り組むべき具体的内容も明記され、荷主企業の連携強化が求められています。

また、主に大手の荷主企業に対し、中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられました。不十分な取り組みに対しては、所管大臣から勧告・命令が下され、命令違反には100万円以下の罰金が科される可能性があります。荷主企業はこれまで以上に適正な取引と法令遵守を求められることになるでしょう。

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p4

関連記事▶改正物流法とは?荷主企業が知っておくべきポイントを詳しく解説

関連記事▶物流関連二法とは?概要と改正のポイント、改正に至る歴史的背景も解説!

2. 荷主勧告における罰則の詳細及びその影響

「荷主勧告制度」では段階的な法的措置が取られ、最終的な手段である「勧告・公表」では荷主名が公表されます。本章では荷主勧告制度の罰則の詳細と影響について説明します。

罰則の詳細

以下では荷主勧告の条件や「勧告・公表」を受けた場合のプロセスを説明します。

国土交通省は、以下のパンフレット資料で紹介される荷主の主体的な関与の4つの事例に基づき、調査を行います。その他、荷主が運送会社に対して違反行為を指示、強要などを行う場合も調査の対象です。

調査の結果、荷主の主体的な関与が確認されると荷主勧告を行います。

※出典:国土交通省他,荷主の皆様へ…トラック運送事業者の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます!

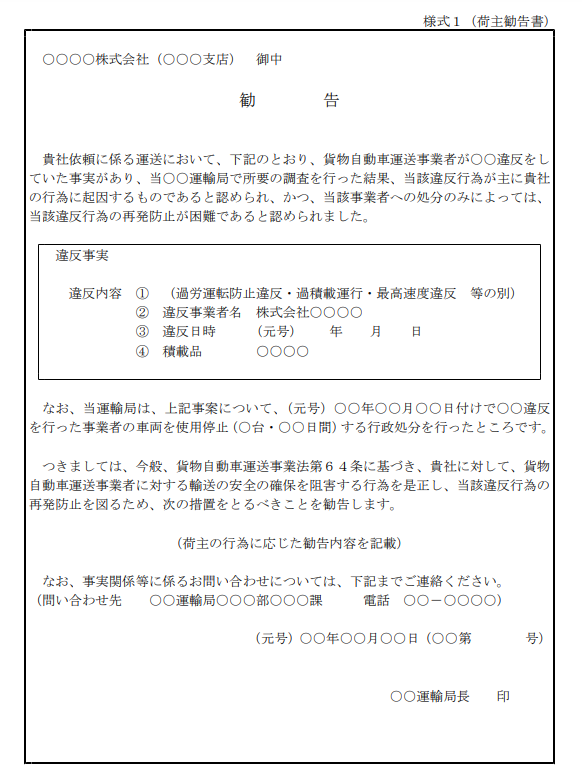

国交省が荷主勧告を行う場合、違反内容に応じて個別具体的に再発防止に必要な内容が示された「荷主勧告書」を発出します。「荷主勧告書」は以下のようなフォーマットです。

「荷主勧告書」の様式

併せて企業名や荷主勧告の内容などを公表します。過去3年以内に荷主勧告を発動していた場合は、過去3年以内のすべての荷主勧告の年月日と内容を公表します。

公表資料は国土交通省のホームページへの掲載や報道機関への提供などがなされ、社会一般に広く公表することも規定されています。

※出典:国土交通省,「荷主への勧告について」他

勧告・公表の影響

荷主勧告を受け、企業名や荷主勧告の内容が公表されると、社会的信用が低下します。また、信頼回復に向けた改善計画の提出と実行が求められます。

先述の2024年1月に実施された荷主勧告の事例では、多くの国民がアクセスするポータルサイトなどにもニュースが掲載され、荷主勧告を受けた企業は世間の厳しい批判にさらされました。

荷主勧告を受けた企業は自社HPに謝罪文を掲載すると同時に、国土交通省に対して改善計画を提出しています。今後については、国交省による継続的なフォローアップの実施や改善が図られない場合、更なる法的措置の実施などが予定されています。

※出典:

日本経済新聞,国交省、ヤマトなど初の是正勧告 長時間荷待ち強制疑い

国土交通省,王子マテリア株式会社に対する 「勧告」(概要)

3. 荷主勧告を受けないために必要な対策とは?

.JPG)

荷主勧告を受け、社会的信用が低下する事態を回避するにはどのようなことが必要でしょうか?

本章では大きく「業務プロセスの改革」と「法令遵守体制の整備」に分けて、合計4つの必要な対策を紹介します。

業務プロセスの改革

荷主勧告が出される背景には、現在の運用方法と仕組みの問題があります。そのため「業務プロセスの改革」の視点が重要です。

「業務プロセスの改革」には以下の2つの対策が考えられます。

現行の業務プロセスの見直し

荷主勧告の対象となる原因の1つに、トラックの長時間待機があります。その解消のため、例えば、トラックの入場受付を先着順から予約制に変更すると、作業計画の目途が付けやすくなります。その結果、トラックの到着までに出荷準備を完了でき、トラックの長時間待機が削減されます。

新しい仕組みの導入

トラックの入場受付の予約制を実装する措置として、「トラック予約/受付システム」の導入が考えられます。トラック予約/受付システムを導入することにより、以下のメリットがあります。

・事前に到着時間を指定することで、計画的なバース管理が可能

・混雑の緩和による荷待ち時間の削減

・配送計画の精度向上により、ドライバーの労働時間適正化を実現

・トラックの到着時間を管理し、業務を効率化

例えばトラック予約/受付システムの1つとして、「ハコベル トラック簿」などのデジタルツールを活用すると、よりスムーズな運用が可能になります。

「トラック簿」は、ドライバーのスマートフォンで簡単に操作でき、運行管理者からの連絡もすぐに行えます。バースの混雑状況に応じて適切な到着時間を事前にドライバーへ連絡することで、効率的な荷役と荷待ち時間の削減を実現できるでしょう。

関連記事▶トラック予約システムとは|メリットや実際の導入事例を紹介

関連記事▶物流効率を劇的に改善!バース予約システムの導入メリットとは

法令遵守体制の整備

荷主勧告を受けないためには、法令を遵守する姿勢を徹底し、なおかつ実効性を持たせる制度も必要です。

「法令遵守体制の整備」には以下の2つの対策が考えられます。

①内部統制の確立

荷主としてのコンプライアンス意識を高め、適正な物流管理を行うために、以下の施策を導入する必要があります。

施策 | 内容 |

コンプライアンス教育の強化 | 運送会社に発注する立場の従業員を対象に、関連法令(貨物自動車運送事業法、労働基準法など)に関する研修を定期的に実施。 |

発注基準の見直し | 無理な納期や過剰な配送回数を要求しないよう、運送会社との契約条件を適正化。 |

輸送リスク管理の強化 | トラックの配車状況やドライバーの労働時間を可視化し、必要に応じて業務改善を図ります。 |

例えばハコベルの「トラック簿」を活用すると、トラックの入退場の記録を正確に把握できるため、ドライバーの労働時間を適正に管理できます。また、現場での荷待ち・荷役時間などのデータを集計・分析することにより、配車効率や荷待ち時間削減につなげることも可能です。

➁定期的な内部監査の実施

コンプライアンス体制が形骸化しないよう、以下の方法で内部監査を実施し、実効性を確保する必要があります。

・監査チームの設置

法務部門や物流部門が連携し、物流管理の適正化を確認するチームを設置します。

・チェックリストや物流KPIの活用

荷待ち時間、発注契約の適正性、労働時間管理などを網羅した監査項目を作成し、定期的に評価を実施します。その際、物流KPIを活用することで効率的な業務改善が期待できます。例えば、物流KPIに荷待ち時間の削減率、積載率、配送遅延率、トラック稼働率などを設定し、モニタリングすることにより、データに基づく客観的な評価が可能となります。その結果、改善点を可視化することにつながるでしょう。

・監査結果のフィードバックと改善

監査の結果に基づいて業務プロセスや契約内容の見直しを継続的に行い、問題があれば速やかに是正措置を講じます。必要に応じてKPIの見直しや再設定を行い、PDCAサイクルを回して継続的な改善を進めることが重要です。

・外部監査の活用

自社での監査が困難な場合は、専門家やコンサルタントによる外部監査を活用し、第三者視点での評価を受けるのも良いでしょう。

※参考:国土交通省,(概要版)物流事業者におけるKPI導入の手引き

関連記事▶物流KPIとは?意味、目的、設定方法まで詳しく解説

4. ハコベルの「トラック簿」でできること

ハコベルの 「トラック簿」は、物流現場の効率化を支援するトラック予約/受付システムであり、荷待ち時間の短縮や業務効率の向上に寄与します。

以下に「トラック簿」のサービスについて詳しく紹介します。

「ハコベル トラック簿」の機能

バースの混雑回避

バースの混雑を解消し、スムーズな倉庫運営を実現します。受付とバース割当をデジタル化することでドライバーの待機時間を削減し、作業効率を向上させます。予約機能によりトラックの到着時間を分散させ、物流全体の最適化が可能となります。

データの蓄積と活用による業務改善

待機時間など現場の改善に必要な様々なデータを蓄積・分析し、業務改善に活用できます。受付や作業の進行状況を自動記録するため、待機時間や作業時間のグラフ化が可能です。CSVデータのダウンロード機能を活用すれば、レポート作成やKPI管理にも役立ちます。

また「トラック簿」は、WMSやTMSなど他システムともAPI連携が可能です。企業の既存システムと連携することでスムーズなデータ共有が実現し、さらなる業務効率化が期待できます。

業務負担の軽減と効率化

ボタン1つでドライバーの呼出しが可能となり、手作業の負担を軽減します。呼出しはSMS、LINE、専用アプリに通知されるため、電話連絡の手間が不要となります。受付画面にガイドを表示し、初めてのドライバーでもスムーズに操作できる点が特徴です。問い合わせ件数を減らすことで、倉庫業務の効率化を実現します。ドライバーへの通知機能を活用すれば、構内ルールや緊急連絡を迅速かつ正確に伝達できます。

リアルタイムで管理できる入退場システム

タブレットやスマートフォンを活用し、受付、呼出し、作業開始、作業完了、退場時刻までのデータを記録可能です。入退場情報をリアルタイムで共有することにより、物流現場の見える化と業務の効率化を同時に進められます。

物流業界の課題解決に貢献

ドライバーの拘束時間を短縮し、2024年問題対策やCO2排出量削減に貢献できます。例えば「トラック簿」の受付時刻制御機能を活用すれば、倉庫ごとに営業時間外の受付を制御できるため、不要な荷待ちや混雑を防ぐことにつながるでしょう。

ホワイト物流の実現をサポート

ホワイト物流の自主行動宣言に対応し、荷待ち時間削減、バース予約、労働環境改善の3項目を実現可能です。物流の効率化だけでなく、ドライバーの負担軽減や働きやすい環境づくりを促進し、業界全体のサステナビリティの向上に貢献します。

※参考:ハコベル株式会社,ハコベル トラック簿

「ハコベル トラック簿」導入事例:凸版物流株式会社関宿事業所

凸版物流株式会社関宿事業所は、2024年問題への対応をきっかけに荷待ち・荷役時間の削減に着手しました。まず紙の受付簿で現状を可視化し、トラックの待機長時間化の原因を特定します。現状把握を進めながら、バースの専用化や荷物の一時置きスペースの設置などの改善策を実施しました。その後、さらなる効率化のため「トラック簿」を導入し、2023年5月に運用を開始しました。

導入の効果

「トラック簿」導入によって遠隔受付やクラウド管理が可能になり、待機車両の確認や呼出しがスムーズになりました。関連工場とも受付情報を共有でき、到着時間の予測が可能となりました。そのため荷受け準備が事前にできるようになり、荷役時間も短縮されています。結果として、荷待ち時間の大幅削減、業務効率の向上が実現しました。

※参考:ハコベル株式会社,「改善活動を前向きに」──明るく物流クライシスに立ち向かう、凸版物流 関宿事業所のトラック予約受付システム『トラック簿』導入事例

5. まとめ

本記事では「荷主勧告制度」の経緯や直近の動向、罰則の条件や影響、望ましい対策などを解説しました。

近年では荷主に対する規制は強化される傾向にあり、法令違反時の影響は甚大です。荷主は「荷主勧告制度」をはじめとする規制的措置についてしっかり理解しておく必要があります。

荷主勧告を受ける事態を回避するためにも、「業務プロセスの改革」と「法令遵守体制の整備」などの対策を検討しましょう。