改正物流法とは?荷主企業が知っておくべきポイントを詳しく解説

物流は、国民生活や経済活動を支える社会インフラとして重要な役割を担っています。しかし、2024年問題として知られる輸送力不足への懸念や働き方改革の影響により、業界全体の持続可能性が問われています。このような背景から、物流効率化と労働環境改善を目的とした「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(以下、改正物流法)」が2024年5月15日に公布されました。

本記事では、改正物流法の概要や改正ポイント、さらには物流業界や荷主企業への影響について詳しく解説します。

この記事でわかること

- 改正物流法の概要

目次

1.改正物流法の概要

まず、改正物流法の目的や背景について詳しく解説します。

改正物流法の目的

改正物流法は、物流の効率化とトラックドライバーの労働環境改善を目的としています。具体的には、荷待ち時間の短縮や積載率の向上を通じて、物流業界全体の生産性向上を目指しています。

また、商習慣の見直しを促進し、適正な運賃の収受や多重下請構造の是正を推進することで、物流業界の健全な発展を支える仕組みを整備することも期待されています。

※参考:国土交通省,改正物流法

改正物流法の背景

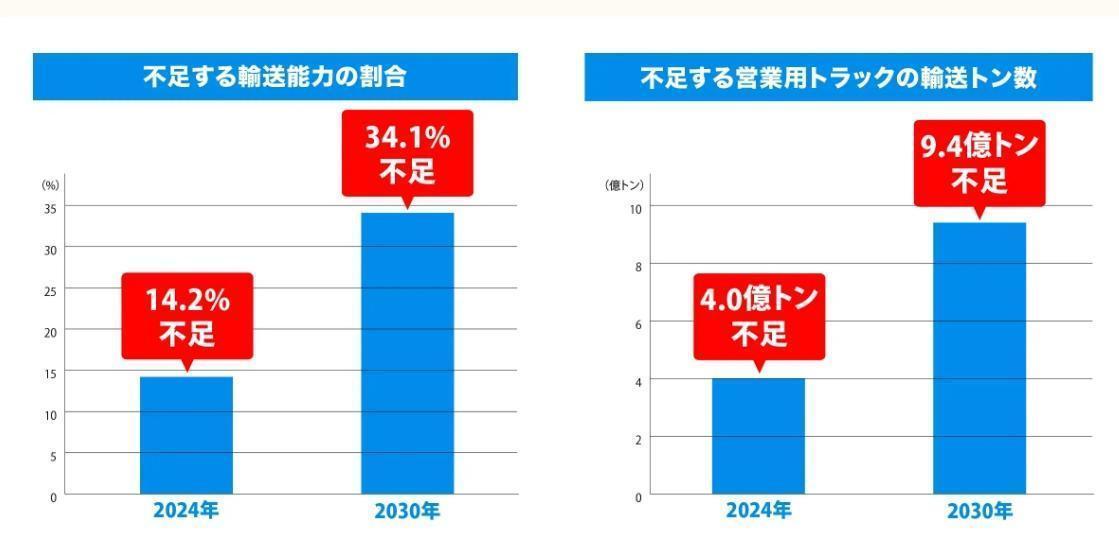

2024年問題とは、トラックドライバーの時間外労働規制や物流業務の停滞による輸送力不足のことです。国土交通省は、対策を講じなければ2024年度に約14%、2030年度には約34%の輸送力が不足すると2023年に公表しました。また、非効率な商習慣が物流業界全体の課題となっている実態もあります。

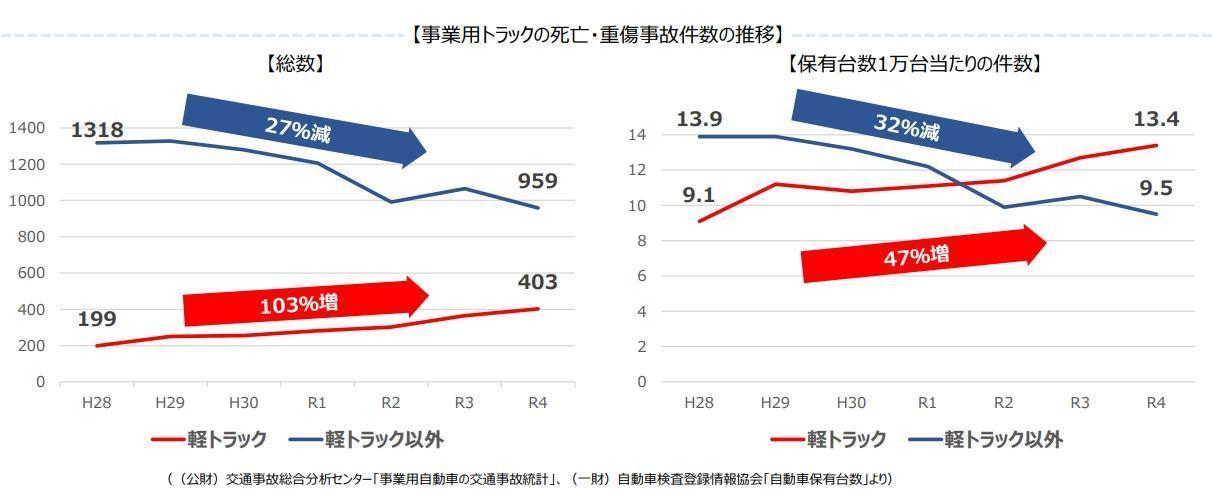

さらに、軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数が6年で倍増しており、安全対策の強化が求められてきました。こうした背景から、物流の持続可能性を確保するための法整備が行われたと言えるでしょう。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会, 「知っていますか?物流の2024年問題」

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p4

改正物流法の内容

改正物流法とは、以下2つの法律の改正を示した法律です。

・物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)

・貨物自動車運送事業法

今回の改正により、物流総合効率化法の名称が、流通業務総合効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)に変更となりました(施行は2025年5月)

物流総合効率化法の改正法という意味で、流通業務総合効率化法は、新物効法と呼ばれることもあります。

以下に、各法律の改正内容を紹介します。

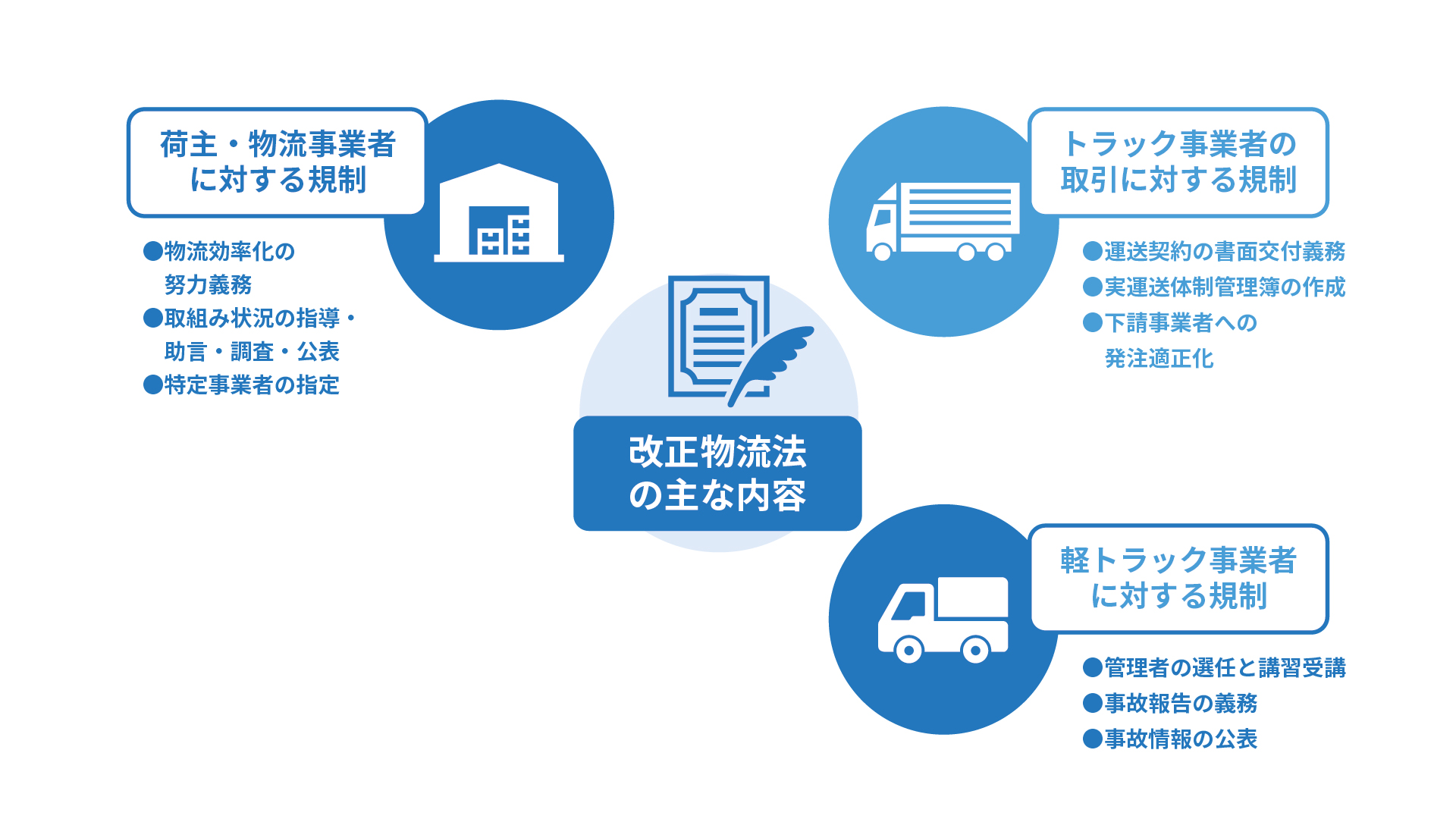

1.荷主・物流事業者に対する規制 (流通業務総合効率化法)

対象者は、荷主企業(発荷主・着荷主)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)です。元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課すとされています。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務が課されます。

商慣行を見直し、荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上等を図ることが目的であり、規制内容は以下の通りです。

改正点 | 内容 |

物流効率化の努力義務 | 上記対象者に対し、物流効率化への取り組みを行うことが努力義務とされました。 |

取り組み状況への指導・助言、調査・公表 | 国が判断基準を策定し、荷主・物流事業者の取り組み状況に指導・助言、調査・公表を実施。 |

特定事業者へ中長期計画の作成や定期報告を義務化 | 一定規模以上の事業者を特定事業者に指定し、中長期計画の作成や定期報告を義務としました。 |

物流統括管理者(CLO)の選任(特定事業者指定の荷主のみ) | 特定事業者に指定された荷主には物流統括管理者(CLO)の選任を義務としました。 |

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p2

2.トラック事業者の取引に対する規制(貨物自動車運送事業法)

多重下請構造を是正し、実運送事業者の適正運賃収受を目的とした規制内容は、以下の通りです。

改正点 | 内容 |

運送契約の書面交付義務 | 運送契約において、提供される役務内容や対価(附帯業務料や燃料サーチャージなど)を明記した書面の交付が義務とされました。 |

実運送体制管理簿の作成を義務化 | 元請事業者には、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成を義務としました。 |

下請事業者への発注適正化 | 下請事業者への発注適正化について努力義務を課し、一定規模以上の事業者には管理規程の作成と責任者の選任を義務としました。 |

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p3

関連記事▶2024年の貨物自動車運送事業法改正とは?荷主企業に必要な取り組みを分かりやすく解説

3.軽トラック事業者に対する規制(貨物自動車運送事業法)

軽トラック運送業における安全対策強化を目的に、軽トラック事業者に対し以下の規制が設けられました。

改正点 | 内容 |

管理者の選任と講習受講を義務化 | 必要な法令知識を担保するため、管理者の選任と講習受講を義務付けました。 |

事故報告を義務化 | 事故報告を国土交通大臣へ行うことを義務付けました。 |

事故情報の公表 | 国交省ホームページでの公表対象として、軽トラック事業者に関連する事故報告や安全確保命令に関する情報が追加されました。 |

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p4

関連記事▶物流関連二法とは?概要と改正のポイント、改正に至る歴史的背景も解説!

2. 改正物流法の改正ポイント

ここでは、荷主企業として知っておくべき改正物流法の改正ポイントについて詳しく紹介します。

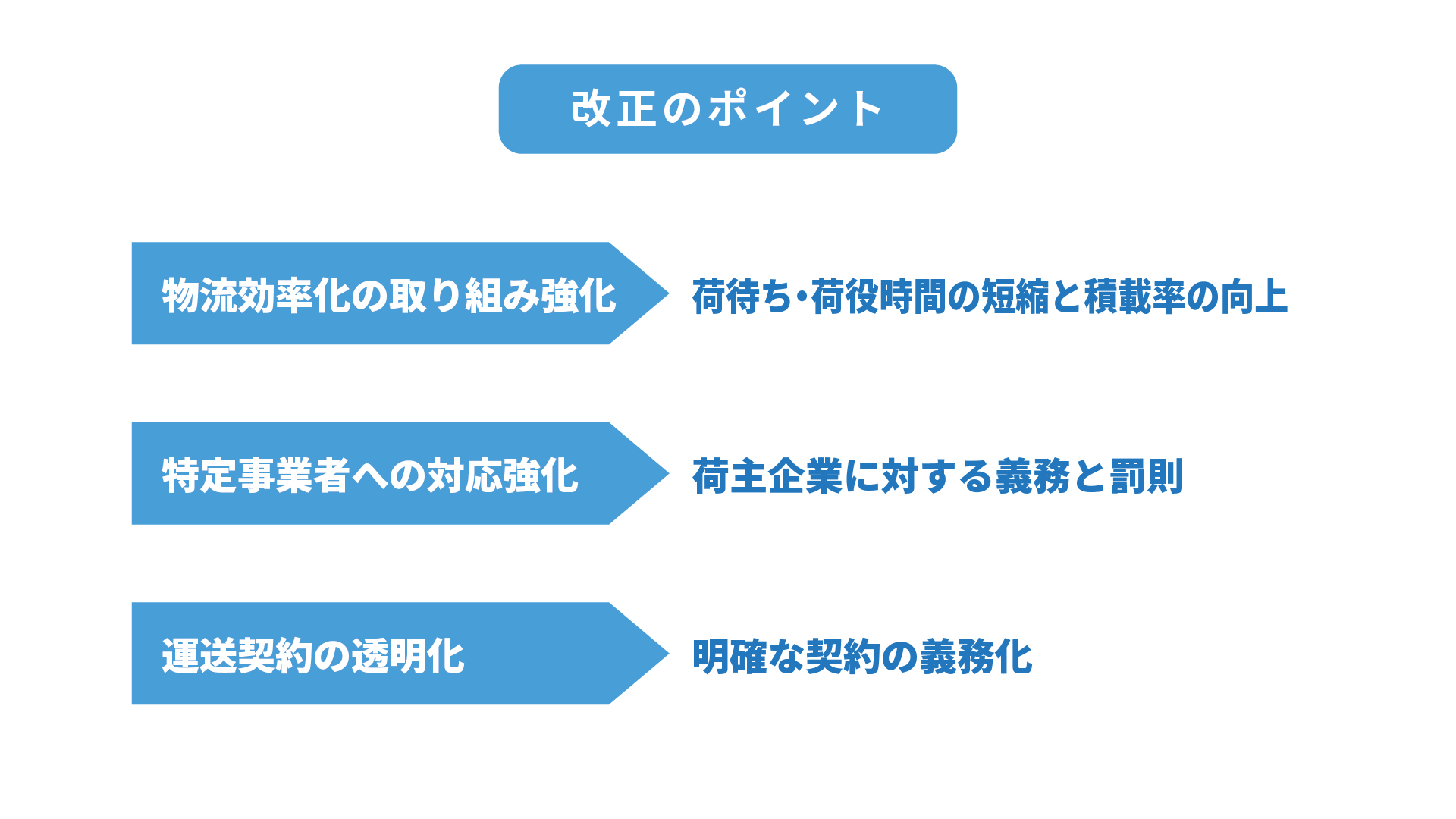

物流効率化への取り組み強化

改正物流法では、物流事業者だけではなく、荷主企業に対しても物流効率化への取り組みを努力義務としています。具体的に取り組むべき内容は、ドライバーの荷待ち時間削減と積載率の向上です。

目標 | KPI |

荷待ち・荷役時間の削減 | 施行後3年で、ドライバー1人当たり年間125時間の短縮を目指す。 |

積載率向上 | 施行後3年で、積載率向上による輸送能力16%増加を目指す。 |

上記の目標達成のため、物流事業者や荷主企業は次のような措置を取ることが求められています。

取り組むべき措置 | 取り組み例 |

荷待ち時間の短縮 | ・適切な貨物受取、引渡し日時の指示 ・予約システムの導入 |

荷役時間の短縮 | ・パレット等の利用、標準化 ・入出庫の効率化に資する資機材の配置 ・荷積み、荷卸し施設の改善 |

積載率の向上 | ・余裕を持ったリードタイムの設定 ・運送先の集約 |

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律,p2

※出典:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

荷待ち・荷役時間は荷主企業側で発生している場合もあり、物流事業者だけの取り組みでは解決できない問題です。このように荷主企業が取り組むべき対応策が具体的に示されたことは、荷主企業が物流事業者との連携を強化し、物流効率化に向けた取り組みを積極的に行うことが求められているためと言えます。

関連記事▶荷待ち時間の削減で物流業界全体の改善へ!荷主企業が取り組める効率化対策

関連記事▶積載効率を向上させるには?積載率の計算式や3つの改善方法

特定事業者への対応強化

特定荷主に指定された荷主企業には、物流統括管理者の選任や中長期計画の策定が義務付けられました。不十分な取り組みに対しては所管大臣から勧告・命令が下され、命令違反には100万円以下の罰金が科されます。荷主は法令遵守強化のため物流管理体制の見直しが求められるでしょう。

また、特定事業者の指定基準については、全体への貢献度がより大きいと認められる大手の事業者が指定されるように、以下の基準値が設定されています。

事業者 | 基準値 |

特定荷主・特定連鎖化事業者 | 年間取扱貨物重量9万トン以上(上位3,200社程度) |

特定倉庫業者 | 年間貨物保管量70万トン以上(上位70社程度) |

特定貨物自動車運送事業者等 | 保有車両台数150台以上(上位790社程度) |

※参考:

国土交通省,改正物流効率化法を踏まえた取組状況について,p4

国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 新旧対象条文,p47

関連記事▶ 物流2024年問題における荷主の罰則とは?荷主勧告制度の対策も解説!

運送契約の透明化

改正物流法では、運送契約の透明性向上も重要なポイントです。これまで曖昧に取り決められることが多かった運賃や附帯業務料、燃料サーチャージなどについて、契約書面への明記が義務付けられました。この改正により、運送事業者は荷主との間で明確な契約を締結することが求められ、適正な取引関係の構築が進むことが期待されています。

※参考:

国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

国土交通省,改正物流効率化法を踏まえた取組状況について

関連記事▶運送申込書/運送引受書とは?荷主が知っておくべきポイントを詳しく解説

関連記事▶物流業界における附帯作業とは?課題や政府の取り組みを詳しく解説

3. 改正物流法の物流業界および荷主企業への影響

改正物流法は、物流業界や荷主企業にどのような影響を及ぼすのでしょうか。以下に予想される影響を解説します

物流業界全体への影響

改正物流法により、物流業界全体に効率化への取り組みが求められています。具体的には、ドライバーの荷待ち時間削減や積載効率向上のための施策の実施などです。また、運送契約の透明化に伴い、契約内容の明確化や既存契約の見直しが必須となります。

軽トラック事業者には安全管理体制の強化が求められており、事故報告や定期講習が義務化されました。これにより、業界全体の生産性向上と安全性確保が期待される一方で、事業者には新たな管理負担が発生する可能性があります。

荷主企業への影響

改正物流法により、荷主企業には従来の慣行の見直しや物流パートナーとの連携強化、物流管理体制の整備が求められています。特定荷主に指定される企業には、物流統括管理者の選任や中長期計画の作成が義務付けられるため、運営コストに影響を及ぼす可能性があります。

一方で、法改正を活用して持続可能な物流体制を構築することは、業務効率化やコスト削減を実現し、競争優位性を確保するチャンスになり得ると言えるでしょう。

4. まとめ

改正物流法は、物流業界の効率化と持続可能な発展を目指した重要な法整備です。本法への対応は、業務効率化やコスト削減の機会を生むだけでなく、物流体制全体の持続可能性を向上させる可能性があります。荷主企業が物流事業者と協力し、積極的に対応策を講じることは、競争力強化にもつながるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)