運送業許可とは?許可申請が必要な場面や取得の流れ、取得後の注意点を解説

「運送業を始めたいけれど、許可の申請方法がわからない」「必要な書類や手続きが複雑で不安……」といった悩みをお持ちではないでしょうか。

運送業許可は事業開始の必須要件であり、その取得手続きは決して簡単ではありません。しかし、申請の流れや必要書類を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、確実に許可を取得できます。

本記事では、運送業許可の基本的な仕組みから申請手続きの具体的な流れ、そして2024年4月からの働き方改革への対応まで、実務に即して詳しく解説します。運送業の起業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 運送業許可の概要

目次

1. 運送業許可とは

運送業の開業にあたって最初の重要なステップとなる運送業許可について、その定義と種類を解説します。これから運送業を始めようと考えている方は、この基礎知識をしっかりと押さえておきましょう。

運送業許可の定義

運送業許可は、他人の貨物をトラックで運んで対価を得るために必要な国の認可制度です。貨物自動車運送事業法に基づき、安全な運送サービスの提供と公正な競争環境を確保することを目的としています。

運送業許可を取得せずに運送事業を始めることはできず、開業前の準備段階で取得する必要があります。無許可の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるおそれがあるため注意が必要です。(※)

取得するには、営業所や車両、人員配置など、複数の要件を満たさなければなりません。特に、運行管理者の選任や適切な車両の確保といった安全面での基準をクリアすることが重要です。

※出典:e-Gov法令検索,貨物自動車運送事業法,第七十条

関連記事▸2024年の貨物自動車運送事業法改正とは?荷主企業に必要な取り組みを分かりやすく解説

運送業許可の種類

運送業許可は、運送する貨物や旅客の種類、事業の形態に応じて複数の種類が設定されています。主なものとして、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つがあります。事業の形態と必要な許可・届出は以下のとおりです。

一般貨物自動車運送事業 | 不特定多数の荷主から依頼を受けて運送を行う場合に必要。取得するには、最低5台のトラック(緑ナンバー)の保有が求められる。 |

特定貨物自動車運送事業 | 特定の荷主との契約に基づいて運送を行う場合に適用される。 |

貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車または排気量125cc以上の二輪自動車で運送を行う場合に登録が必要。 |

貨物軽自動車運送事業は許可ではなく、届出により登録します。

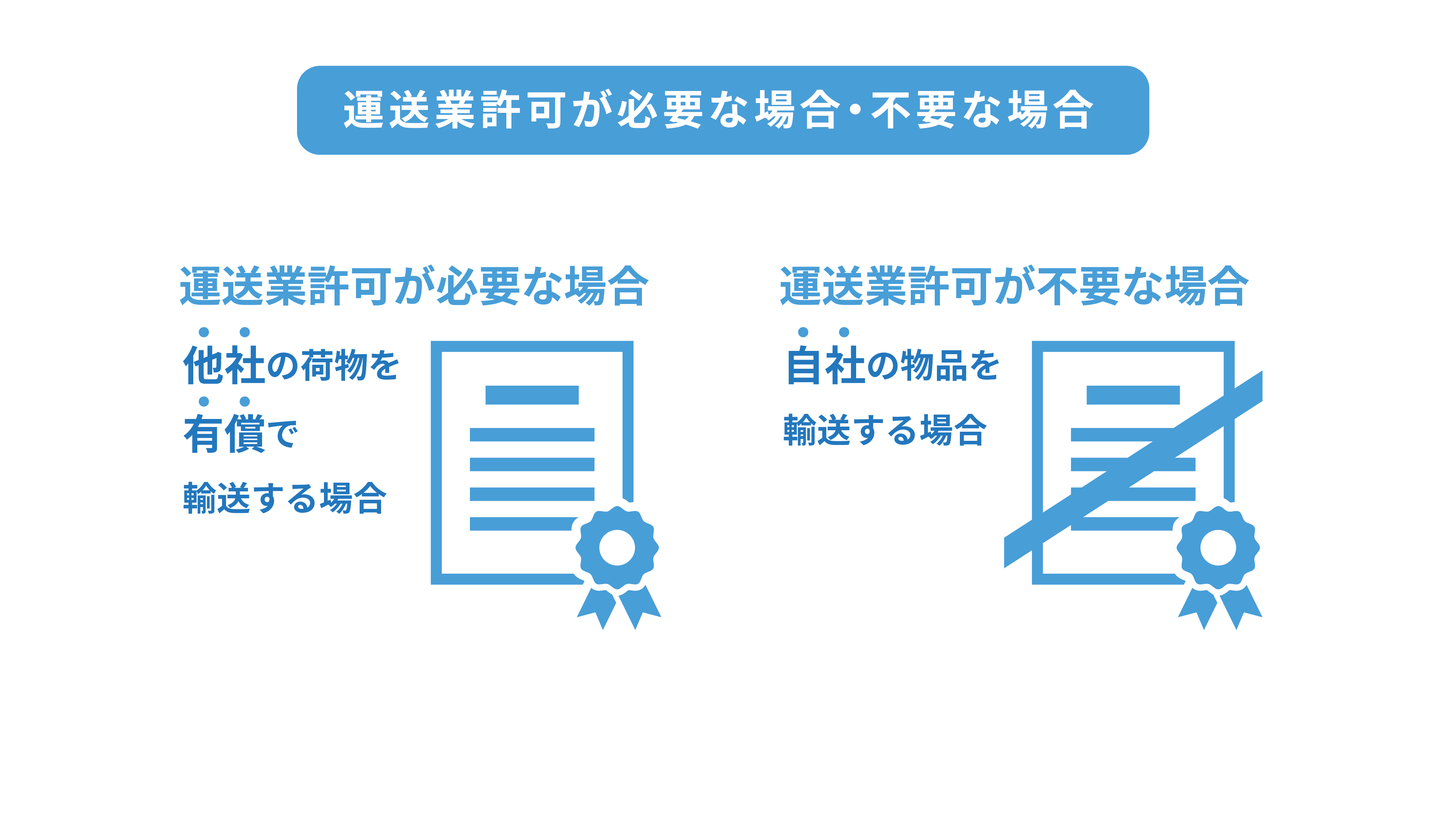

2. 運送業許可が必要な場面・不要な場面

運送業を始めるにあたって、許可が必要なケースと不要なケースがあります。ビジネスモデルや使用する車両によって要件が異なるため、自社の事業形態に合わせて確認することが重要です。

運送業許可が必要な場面

運送業許可が必要となるのは、他社の荷物を有償で運ぶ場合です。他社の荷物とは、自社以外の法人や個人から依頼された荷物を指し、運賃が発生するケースを含みます。

たとえば、工場から倉庫への製品輸送や、企業間の物流を請け負う場合には、許可が必須です。引っ越し業者として家財道具を運ぶ場合や、自動車運搬車で中古車を運ぶ場合も同様です。

また、グループ会社の荷物を運ぶ際も注意しなければなりません。たとえ同じグループ企業でも、運賃が発生する場合は「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要となります。事業の安定性と安全性を確保するため、許可取得には車両数、車庫の確保、運行管理体制の整備など、いくつかの要件を満たす必要があるでしょう。

運送業許可が不要な場面

自社の商品や資材を運ぶ場合、運送業許可は不要です。これは運賃の発生がない「自家用運送」に該当するためです。

対して、軽自動車や125cc以下の自動二輪車で荷物を運ぶ場合は「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要です。この場合は「黒ナンバー」の取得が求められます。

建設業など他の事業の一環として無償で荷物を運ぶ場合は許可不要ですが、運送費用の上乗せと見なされる場合や、運送そのものが主たる目的となる場合は許可が必要となる可能性があります。

3. 運送業許可取得の流れ

運送業許可の取得には、さまざまな手続きが必要です。ここでは、一般貨物自動車運送事業の申請から許可取得までの流れを具体的に解説します。

申請手続き

申請手続きの流れは以下のとおりです。

1.必要書類の提出

運送業許可の申請は、管轄の地方運輸支局への書類提出から始まります。

2.法令試験

申請後、事業者は運送業に関する法令試験を受験し、必要に応じて運輸局でのヒアリングに対応します。法令試験は原則として「運送業許可申請受付後の最初に来る奇数月」に実施されますが、具体的なスケジュールは地方運輸支局によって異なる可能性があるため、事前に確認が必要です。

法人の場合は常勤役員から1名、個人事業主の場合は事業主本人が受験します。社会保険や労働保険への加入手続き、36協定(時間外労働に関する労使協定)の締結などは事業開始前までに完了しておく必要があります。

3.許可書交付

許可が下りたあとは、許可証交付式への出席と登録免許税の納付を行います。許可取得後に「緑ナンバー」を取得し、事業用車両として登録が必要です。

必要書類

許可申請には数多くの書類が必要です。主な必要書類として、許可申請書、事業計画書、資金計画書、営業所や車庫の配置図・写真などがあります。

また、運行管理者の資格者証の写しや、自動車の保管場所証明書、車庫前面道路の幅員証明書も求められます。さらに、法人の場合は登記事項証明書、従業員の場合は保険加入を証明する書類も必要です。申請後も、運行管理者選任届や運輸開始前届など、段階に応じて追加の書類提出が求められるため、計画的に準備しましょう。

審査期間

運送業許可の標準的な審査期間は3〜5カ月です。ただし、書類の不備や追加確認が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。

スムーズな審査のためには、事前に行政書士などの専門家に相談し、必要書類を漏れなく準備することが推奨されます。なお、審査完了後も保険加入など、事業開始までに追加の手続きが必要となる点に注意が必要です。

関連記事▶運輸と運送は何が違う?それぞれの役割範囲から具体的な対応業務まで詳しく解説

4. 運送業許可取得後の運営での注意点

運送業許可を取得したあとは、安全管理とコンプライアンスの徹底が重要です。

運転者の労働管理

まず、運行管理者による日常的な点呼や、運転者の労働時間管理を確実に行う必要があります。特に、2024年4月1日から「働き方改革関連法」により、ドライバーの時間外労働の上限が年間960時間に制限されたため、より厳密な労務管理が求められています。

関連記事▸物流業界における働き方改革関連法への対応|法成立の背景や目的、内容を詳しく解説

運行管理・車両管理

運行管理者選任届の提出、整備管理者選任届の提出、運輸開始前確認報告の実施、車両の定期点検・整備、運行記録計(デジタルタコグラフ)の適切な運用も欠かせません。

関連記事▶デジタコ義務化?背景や法的要件・違反のペナルティなどを解説

事故防止対策

事故防止対策として、運転者への安全運転教育や緊急時対応訓練も定期的に実施しましょう。

書類管理

各種書類の適切な管理も重要です。運行記録や点呼記録の保管、運転者台帳の作成・更新、事業報告書の定期的な提出など、法令で定められた書類は漏れなく管理する必要があります。デジタル化によって業務を効率化することで、これらの管理業務の負担を軽減できます。

適正な運賃・料金の収受

運送事業を持続的に発展させるためには、適正な運賃・料金の収受も重要なポイントです。安全運行に必要なコストを確保しつつ、効率的な配車計画を立てることで、収益性の向上を目指しましょう。

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

5. まとめ

運送業許可は、他人の荷物を有償で運ぶために必要な国の認可制度です。許可には一般貨物自動車運送事業許可や特定貨物自動車運送事業許可など、事業形態に応じて複数の種類があり、自社の計画に合わせて適切な許可を選択する必要があります。

許可取得には3〜5カ月の審査期間を要し、その間に法令試験やヒアリング、さまざまな書類提出が求められます。手続きを円滑に進めるために、専門家への相談も検討しましょう。

取得後は安全管理とコンプライアンスの徹底が欠かせません。特に2024年4月からは時間外労働規制が適用されているため、労務管理体制の整備が重要です。適切な運営体制を築き、持続可能な事業発展を目指していきましょう。