トラック隊列走行の全貌!仕組みやメリット、物流業界への影響を解説

物流業界は、ドライバー不足や燃料費の高騰、環境規制の強化など、深刻な課題に直面しています。こうした課題を解決する革新的な技術として、注目を集めているのがトラック隊列走行です。

トラック隊列走行は、高速道路などで複数のトラックが一定の間隔を保ちながら連続して走行する運行方式を指します。自動運転技術や車車間通信を活用することで、トラック間の距離を安全に短縮し、効率的な走行を実現する方法です。また、燃費向上や交通事故の削減、環境負荷の軽減なども期待されています。

本記事では、トラック隊列走行の仕組みや背景、メリットと課題を詳しく解説し、国内外での最新の取り組みや今後の展望を紹介します。

この記事でわかること

- トラック隊列走行の概要

- トラック隊列走行のメリットと課題

目次

- 1. トラック隊列走行の概要

- トラック隊列走行の定義と概要

- 自動運転技術と通信技術を活用

- トラック隊列走行が注目される背景とその必要性

- 2. トラック隊列走行のメリット

- ドライバーの負担軽減と労働環境の改善

- 安全性の向上と交通事故削減への寄与

- 燃費向上とCO₂排出削減による環境負荷の低減

- 輸送効率の向上と物流コストの削減

- 3. トラック隊列走行の課題

- 技術的課題:システムの信頼性と安全性の確保

- 法規制とインフラ整備の現状と課題

- 4. トラック隊列走行の実現に向けた取り組みと最新動向

- 日本国内での実証実験と成果

- 海外における隊列走行の取り組みと比較

- インフラ整備と法規制の最新動向

- 今後の展望と実用化に向けたロードマップ

- 5. まとめ

1. トラック隊列走行の概要

トラック隊列走行は、物流業界における革新的な技術として注目されているものです。

ここでは、その定義や仕組み、背景について解説します。

トラック隊列走行の定義と概要

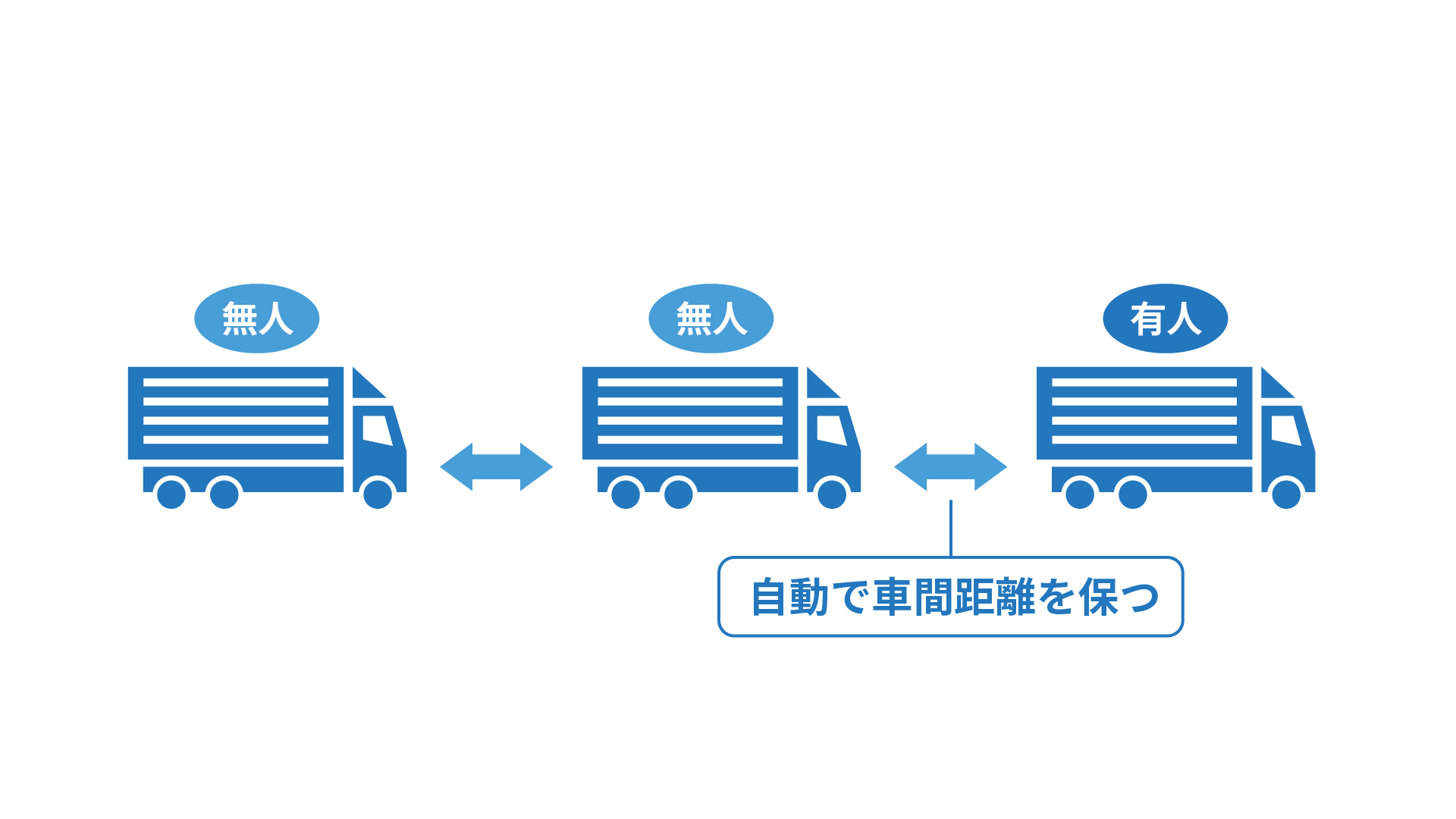

トラック隊列走行とは、複数のトラックが一定の車間距離を保ちながら隊列を組んで走行する技術です。(※)

先頭車両にはドライバーが乗車し、後続車両は自動運転技術を活用して走行します。この方式により、各車両の動きを精密に連携させることが可能です。

※出典:国土交通省,トラック隊列走行の状況と課題,p2

自動運転技術と通信技術を活用

隊列走行の中核には、先進的な自動運転技術と通信技術があります。車車間通信(V2V)により、トラック同士がリアルタイムに情報を交換し、加速や減速のタイミングを調整する方式です。

また、協調型車間距離維持支援システム(CACC)を利用して、車間距離を最適に保てます。(※)ミリ波レーダーやカメラを組み合わせたセンサー技術によって、周囲の状況を把握し、急ブレーキや予期せぬ障害物への迅速な対応が可能です。

この仕組みにより、従来の車両運行よりも高い精度と安全性を実現しています。

※出典:国土交通省,世界初、高速道路におけるCACCを用いた トラックの後続有人隊列走行実験を開始します

トラック隊列走行が注目される背景とその必要性

トラック隊列走行が注目される背景には、物流業界が直面する以下のような課題があります。

課題 | 説明 |

深刻なドライバー不足 | 日本国内では高齢化と若年層の労働者減少が進み、ドライバーの確保が困難となっている。 |

燃料費の高騰 | 効率的で環境負荷の少ない輸送手段が求められている。 |

交通事故の削減 | 交通事故の削減や輸送効率の向上などの社会的な要請が高まっている。 |

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

2. トラック隊列走行のメリット

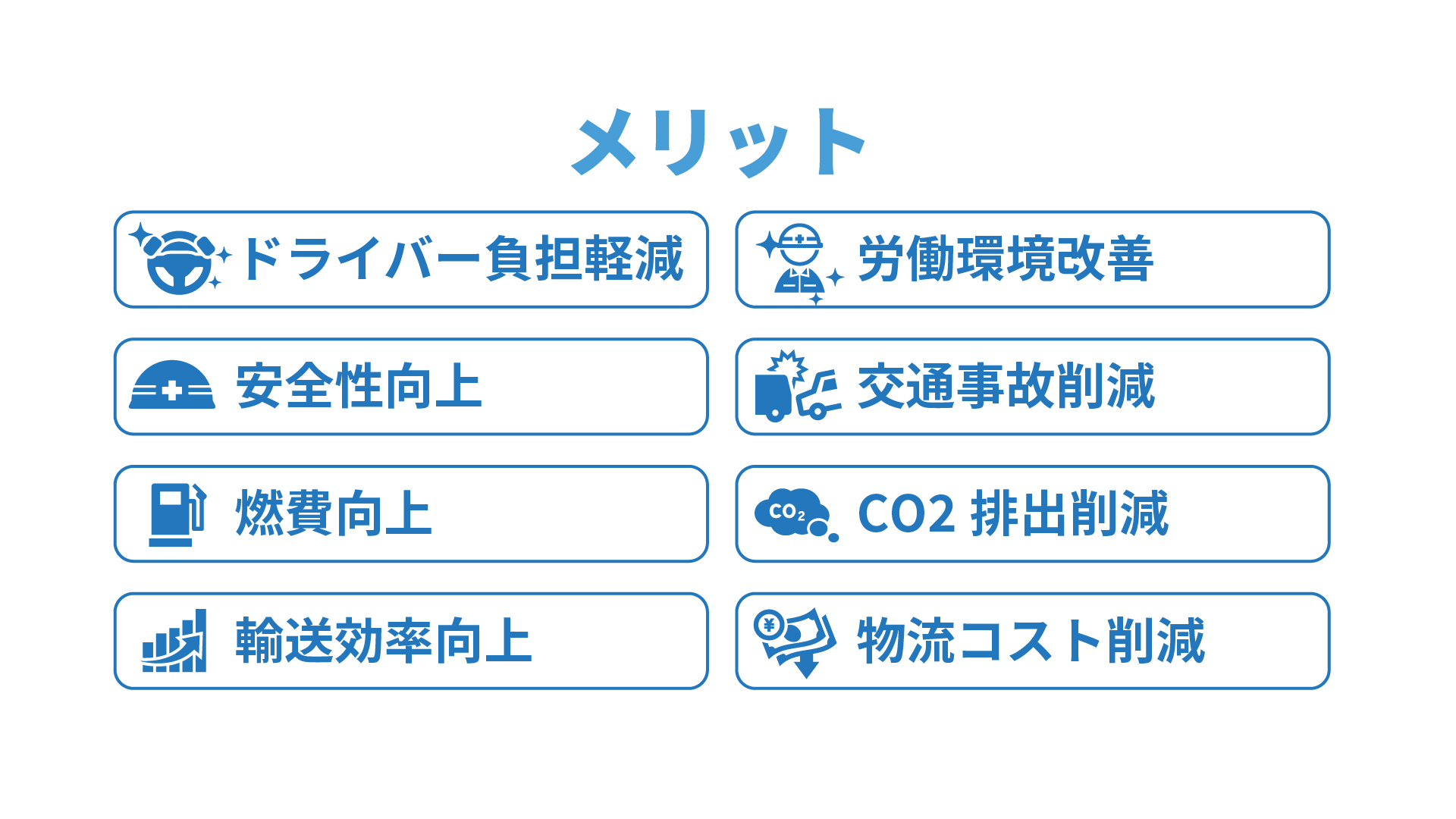

トラック隊列走行は、物流業界や社会にさまざまなメリットをもたらします。ここでは、具体的な利点について詳しく解説します。

ドライバーの負担軽減と労働環境の改善

トラック隊列走行は、ドライバーの負担を大幅に軽減します。

自動運転技術によって後続車両が自動で制御されるため、ドライバーの運転集中時間を減らし、疲労を軽減できる仕組みです。運転中のストレスが減ることで、安全運転への意識が向上します。

関連記事▶2024年問題に立ち向かう物流・運送業界|働き方改革関連法制定の背景や目的をわかりやすく解説

安全性の向上と交通事故削減への寄与

車車間通信技術を用いたリアルタイムな情報共有により、急なブレーキや追突事故を未然に防ぐことが可能です。

また、協調型車間距離維持支援システム(CACC)により、安定した車間距離を保つことで、高速道路での事故リスクを低減できます。

燃費向上とCO₂排出削減による環境負荷の低減

車間距離を最適化することで、空気抵抗が減少し、燃料消費を抑えられます。その結果、CO₂排出量が削減され、環境に優しい物流が実現するでしょう。

関連記事▶グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説

輸送効率の向上と物流コストの削減

複数の車両が協調して走行することで、運行スケジュールの精度が向上します。燃料費や車両メンテナンス費用を抑えられるため、総合的な物流コストの削減を実現可能です。

荷主企業にとっては、コスト競争力の強化につながる重要な要素となるでしょう。

3. トラック隊列走行の課題

トラック隊列走行は多くのメリットを持つ一方で、実現に向けてはいくつかの課題が存在します。

ここでは、具体的な課題を取り上げて解説します。

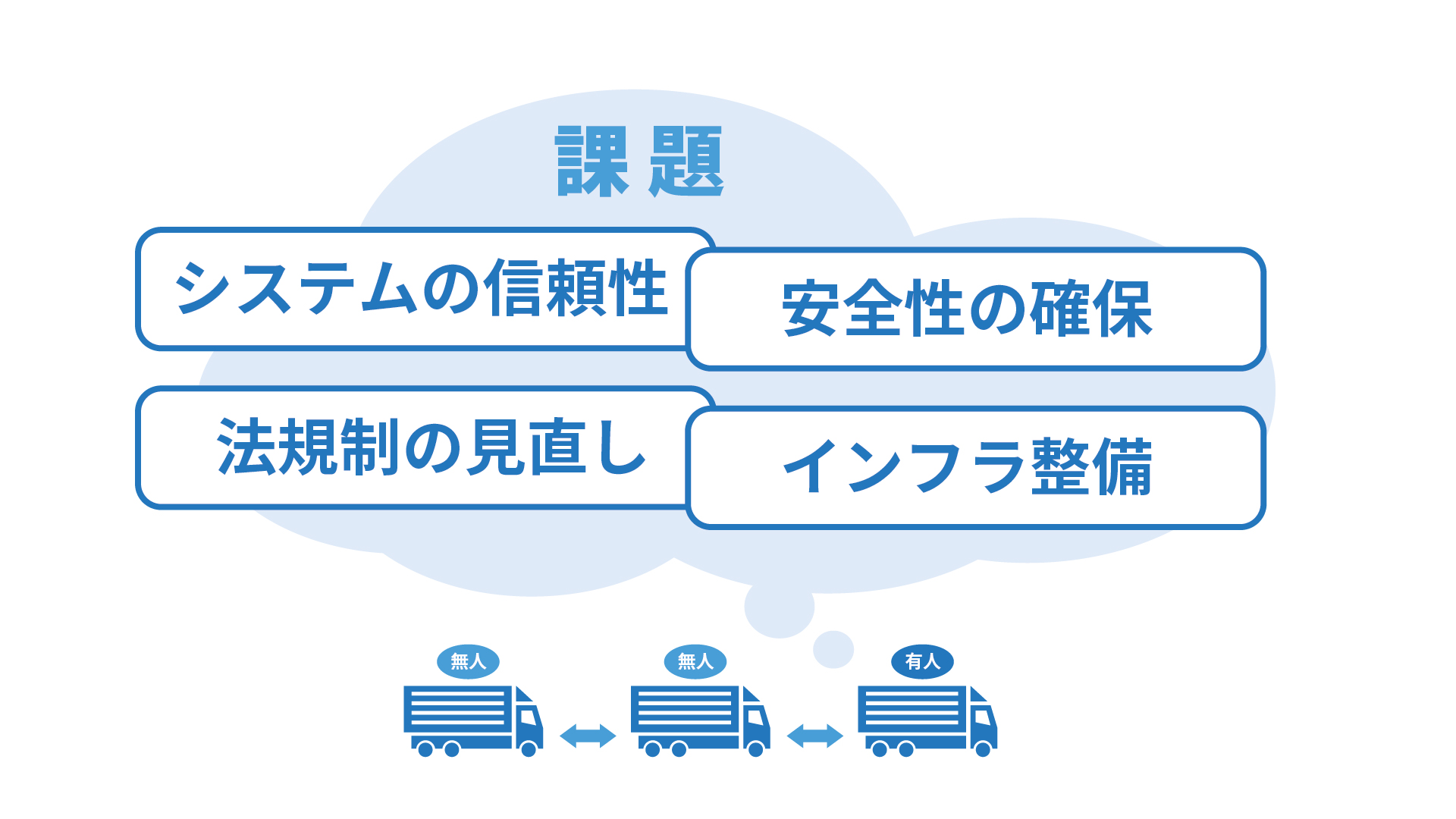

技術的課題:システムの信頼性と安全性の確保

トラック隊列走行の実現には、高度な技術の信頼性が不可欠です。例えば、車車間通信や自動運転システムのエラーが発生した場合、重大な事故につながる危険性があります。また、GPSの精度が低下する環境や、トンネル内など通信が不安定になる場所での運用も課題といえるでしょう。

これらを解決するためには、多重化した通信システムや、冗長性を持つ制御技術が求められます。技術的課題をクリアすることで、安全かつ効率的な隊列走行が可能です。

法規制とインフラ整備の現状と課題

隊列走行を実現するには、既存の法規制とインフラの問題も重要な要素です。例えば、高速道路の白線や標識の整備、専用レーンの設置が必要となるケースもあるでしょう。

また、現行の道路交通法や車両基準が隊列走行に対応していない部分もあるため、政府と民間企業が連携し、法規制の見直しとインフラ整備を同時に進める必要があります。

4. トラック隊列走行の実現に向けた取り組みと最新動向

トラック隊列走行の実現に向けて、国内外でさまざまな取り組みが進められている状況です。ここでは、それぞれの取り組みや最新の動向を詳しく紹介します。

日本国内での実証実験と成果

日本では、トラック隊列走行技術の実現に向けて、さまざまな実証実験が行われています。

2021年2月、新東名高速道路において、後続車を無人状態としたトラック隊列の走行技術実証実験が行われました。実際に新東名高速道路の一部区間で、後続車の無人隊列走行が実現しています。(※)

※出典:国土交通省,高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実現しました

海外における隊列走行の取り組みと比較

海外でも、隊列走行の研究と実証が活発に行われています。

欧州では「ENSEMBLEプロジェクト」により、国際的な協力体制で技術開発が進行中です。

米国では、Peloton Technologyが商業運用を開始し、燃費削減や効率的な輸送を実現しています。(※)

※出典:国土交通省,トラック隊列走行への取り組み,p2

インフラ整備と法規制の最新動向

隊列走行の実現には、技術だけではなくインフラ整備や法規制の対応も重要です。日本では、専用レーンや車線の整備が進んでおり、特に高速道路での運用を想定した設計が行われています。(※)

また、車両基準や道路交通法の見直しも進行中で、隊列走行に対応した制度整備が行われている状況です。実用化に向けた法的なハードルが、徐々に解消されています。

※出典:国土交通省,新しい物流システムに対応した高速道路インフラの活用の方向性中間とりまとめポイント,p1

今後の展望と実用化に向けたロードマップ

トラック隊列走行の実用化は、2025年以降の商業運用開始を目標としています。(※)技術的には、後続車両の完全無人化や、高精度な通信技術の導入が検討されている状況です。

また、社会的受容性を高めるための広報活動や、業界全体での協力体制の構築も進められています。これらの取り組みにより、隊列走行が物流の新たな基盤となる日も近いでしょう。

※出典:国土交通省,トラック隊列走行への取り組み,p6

5. まとめ

今回は、トラック隊列走行の仕組みや背景、メリット、課題、国内外での最新の取り組みなどを紹介しました。

トラック隊列走行は、物流効率を高める画期的な技術として注目されています。燃費向上、交通事故の削減、ドライバーの負担軽減、環境負荷の低減など多くのメリットを得られるためです。

しかし、これらを実現するためには、技術的信頼性の向上、法規制の整備、インフラの改良、社会的受容性の向上といった課題の解決が不可欠となっています。

国内外において実証実験や国際標準化が進んでおり、2025年ごろの実用化が見込まれている状況です。この技術は、ドライバー不足や燃料費高騰といった物流業界全体の課題解決に貢献すると期待されています。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)