物流危機が企業経営を脅かす!今すぐ取り組むべき解決策とは?

近年、物流業界は深刻な危機に直面しています。ドライバー不足や燃料費高騰、2024年問題といった課題が積み重なり、輸送コストの上昇や納期遅延が相次いでいる状況です。(※)

これが続くと、サプライチェーン全体の混乱を招き、企業経営に大きな打撃を与えかねません。特に「2024年問題」による労働時間規制の影響は深刻で、2030年には輸送能力が34.1%不足するとの試算もあります。(※)

そこで本記事では、物流危機の背景や主な要因、企業が取るべき具体的な対策について解説します。

※出典:

国土交通省,迫りくる“物流危機”

農林水産省,物流の2024年問題に向けた政府の取組について,p3

この記事でわかること

- 物流危機がもたらす影響とは

目次

1. 物流危機の背景

物流業界は現在、大きな転換点を迎えています。労働力不足や燃料費高騰といった課題に加え、2024年問題と呼ばれる法規制の影響が深刻化している状況です。ここでは、物流危機の背景について解説します。

労働力不足

トラックドライバーの労働力不足が顕著化しています。労働力不足の主な要因は、高齢化の進行と若年層の就業離れです。

トラック運送事業は、中高年層男性の労働力に依存しており、令和4年においては50歳以上が48.8%、40歳以上50歳未満が27.4%、40歳未満が23.9%となっています。(※)

※出典:全日本トラック協会,日本のトラック輸送産業 現状と課題2023,p16

トラックドライバーの労働時間の制限

2024年4月に、働き方改革関連法に基づく「改善基準告示」が改正され、トラックドライバーの労働時間が大幅に制限されました。

1カ月の拘束時間が原則284時間以内、1年の拘束時間が原則3300時間です。(※)ドライバーの労働時間の制限により、人手不足が一層深刻化することが懸念されています。

※出典:厚生労働省,トラック運転者の改善基準告示

関連記事▶2024年問題で何が起きる?物流への影響や具体的な対策を解説

燃料費高騰

近年、原油価格の高騰や円安の影響を受け、物流業界では燃料費の負担が増している状況です。特にガソリン・軽油の価格上昇は、輸送コストの増加に直結するため、多くの企業が頭を悩ませています。

EC市場拡大による荷量の増加

ネットショッピングの拡大に伴い、宅配便の小口化が進んでいます。荷物量は今後も増え続けると予想されており、対応が難しくなるおそれがあります。

関連記事▶物流クライシスとは?原因や影響から解決策までを解説!

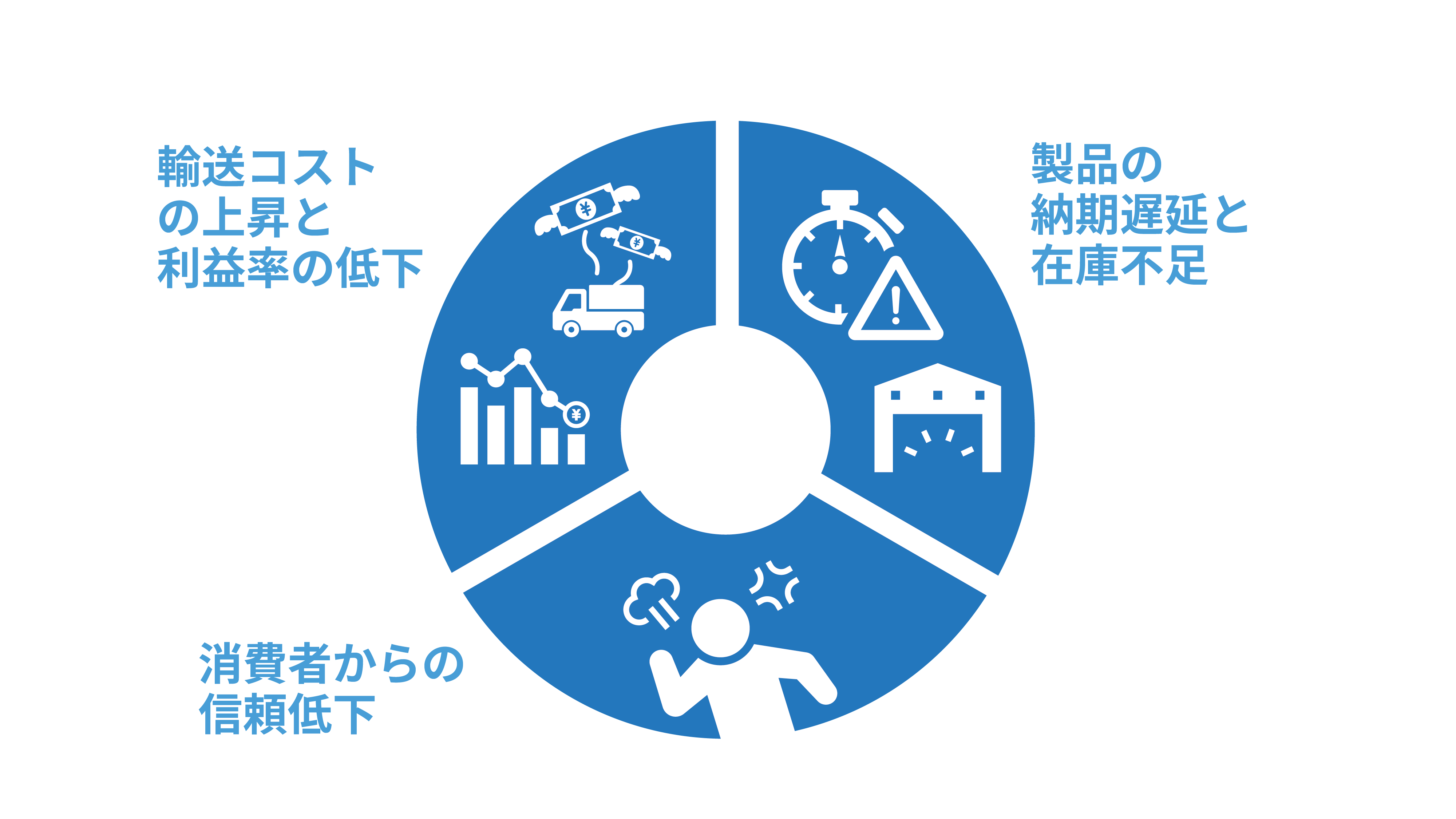

2. 物流危機が企業にもたらす影響

物流危機が深刻化すると、企業活動だけではなく、社会全体にも大きな影響を及ぼします。

輸送コストの上昇、納期遅延、消費者からの信頼低下など、多方面での問題が発生するためです。ここでは、物流危機がもたらす主な影響について解説します。

輸送コストの上昇と利益率の低下

物流危機により、輸送コストが増加し、企業の利益率を圧迫します。燃料費の高騰や人件費の増加に伴い物流費用が増大することで、企業の利益率が低下し、商品の値上げを余儀なくされる悪循環に陥るおそれがあります。特に、燃料費の高騰やドライバー不足が重なることで、運賃の値上げが避けられない状況です。

製品の納期遅延と在庫不足

物流の混乱は、納期遅延や在庫不足を引き起こし、企業の信頼性を損なう要因です。特に、ジャストインタイム方式を採用している製造業や小売業では、遅延が直接業績に影響を与えかねません。例えば、トラックドライバー不足により輸送便が減少すると、リードタイムが長くなり、納期遅延のリスクが高まります。

消費者からの信頼低下

物流危機が続くと、消費者の不満が高まり、企業への信頼が低下します。主にECサイトを利用する消費者にとって、配送の遅延や欠品は直接的な購買意欲の低下につながるでしょう。商品の品質に問題がなくても、配送の問題によって顧客満足度が低下し、リピーターが減少するリスクがあります。

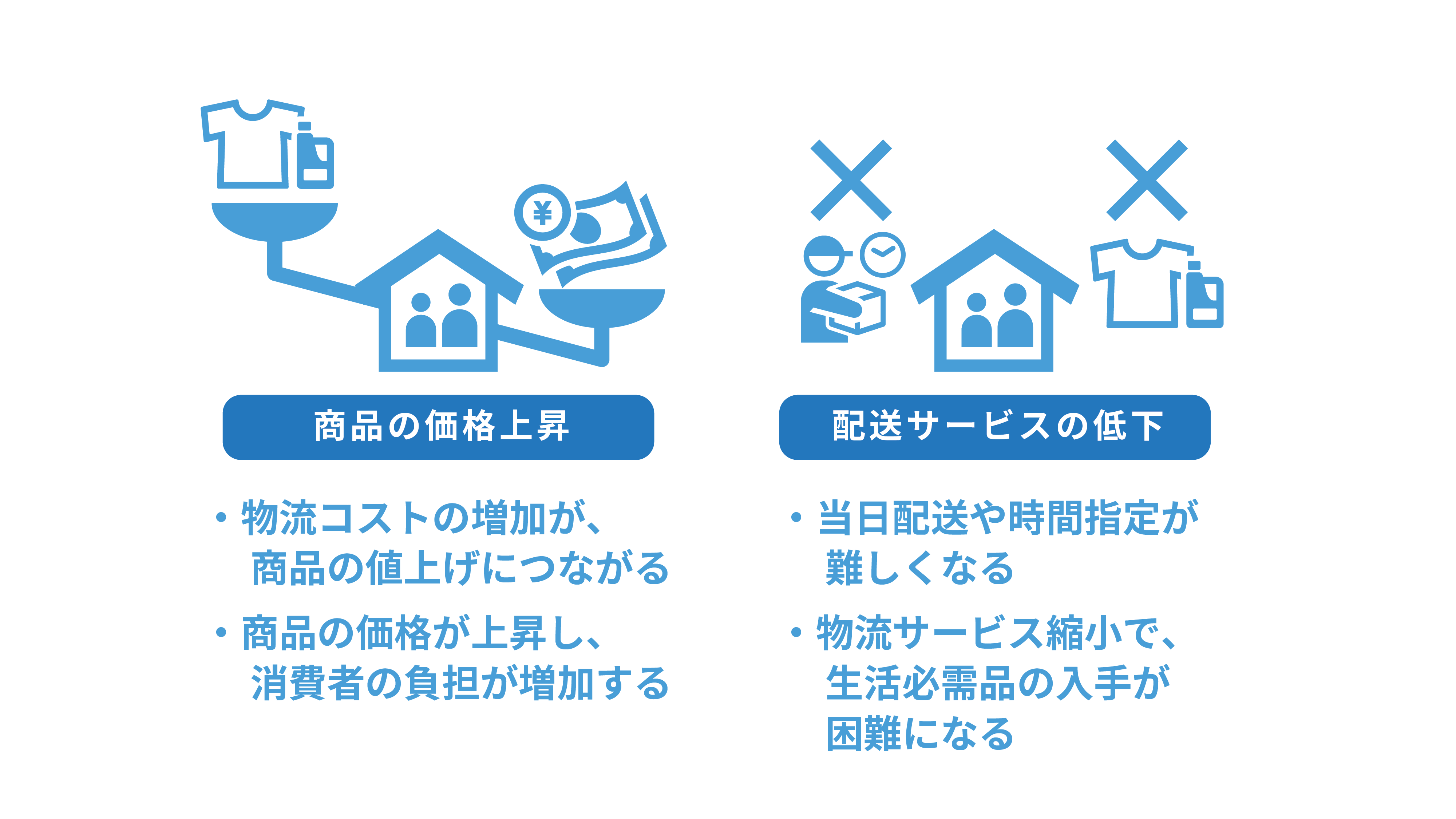

3. 物流危機が消費者にもたらす影響

物流危機は、消費者にも以下のような影響を及ぼす可能性があります。

商品の価格上昇

物流コストの増加が、商品の値上げにつながります。特に、食品・日用品・家電などの価格が上昇し、消費者の負担が増加するおそれがあります。

配送サービスの低下

物流危機により、即日・翌日配送の維持が難しくなり、配送リードタイムが長くなるでしょう。また、送料無料サービスが縮小され、消費者の負担増加につながります。地方では、配送便数が減り、利便性が低下することも考えられます。

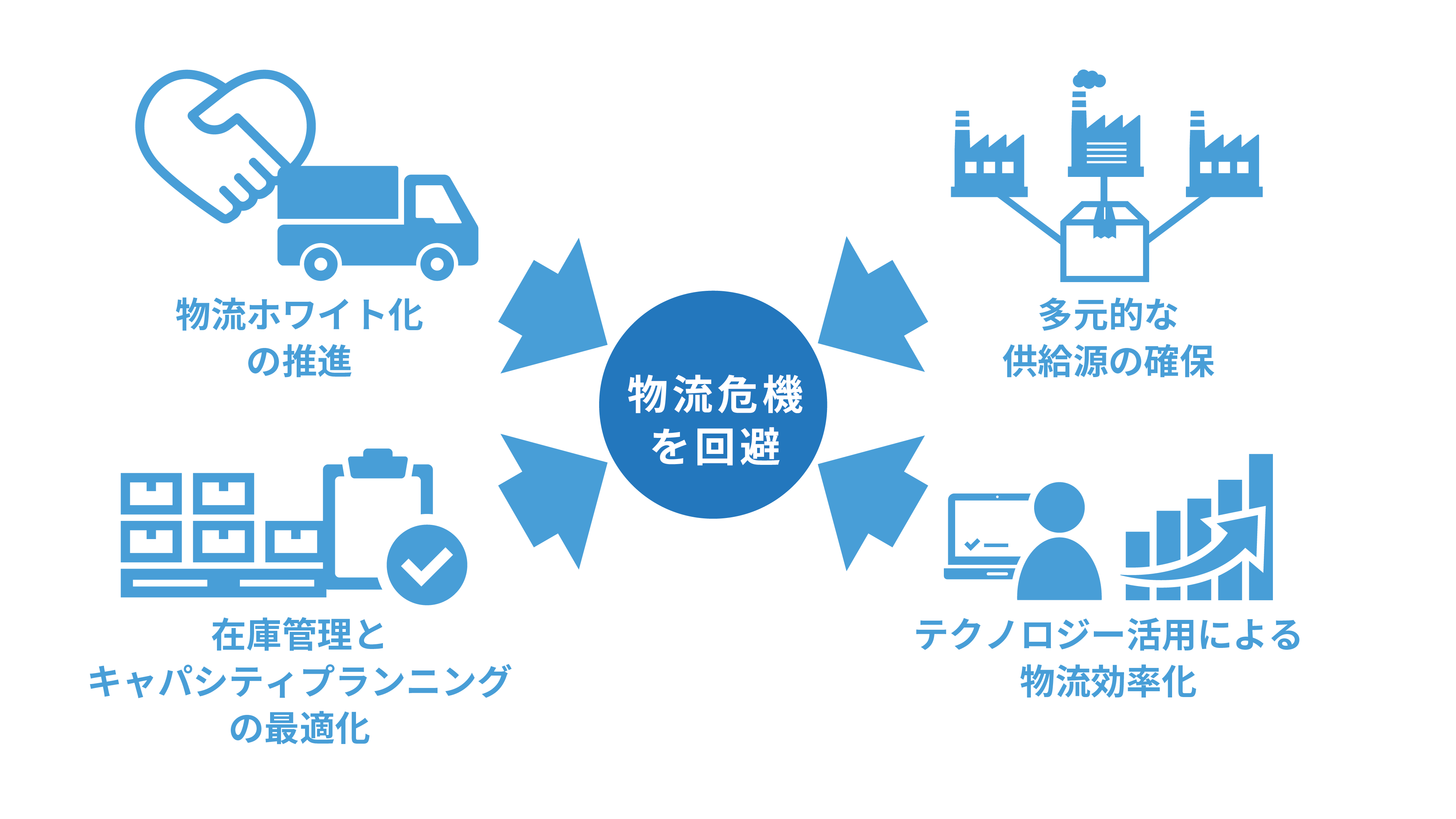

4. 物流危機を回避するための取り組み

物流危機を回避するためには、企業が積極的な対策を講じる必要があります。労働環境の改善、輸送の効率化、テクノロジーの活用などにより、ドライバー不足や輸送コストの上昇に対応可能です。ここでは、物流危機を乗り越えるための主な取り組みを解説します。

物流ホワイト化の推進

物流業界の労働環境を改善することで、ドライバー不足の解消を図ります。例えば、長時間労働の是正や給与水準の向上といった取り組みが有効です。

国土交通省では、トラックドライバー不足に対応し、物流の安定的な確保、経済成長の促進を目的に「ホワイト物流」を推進しています。(※)

※国土交通省,「ホワイト物流」推進運動について,p12

関連記事▶ホワイト物流とは?実施するメリットとあわせて成功事例も紹介

多元的な供給源の確保

特定の輸送ルートやサプライヤーに依存しない体制を構築し、物流の安定性を確保します。

例えば、企業が国内外の複数のサプライヤーと契約を結ぶことで、一箇所の供給網が途絶えた際にも別のルートで調達可能な仕組みを構築できます。

関連記事▶サプライチェーン強靭化への取り組みとは|実現に欠かせない3つの要素

在庫管理とキャパシティプランニングの最適化

適切な在庫管理と輸送能力の最適化により、物流の停滞を防ぎます。例えば、需要予測の精度を向上させ、過剰在庫や在庫不足を防ぐ仕組みづくりが考えられます。

また、AIを活用した需要予測システムで、過去の販売データや市場動向を分析し、適切な在庫量を算出する方法も有効です。

関連記事▶在庫管理システムとは?利用できる機能から導入するメリットまで解説

テクノロジー活用による物流効率化

最新のテクノロジーを導入し、物流の効率化を図ります。AIを活用したルート最適化システムは、交通状況や天候をリアルタイムで分析し、最適な配送ルートを算出する仕組みです。

また、ドローン配送や自動運転トラックの導入による物流業務の省人化も効果的な手段です。

関連記事▶物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

5. 将来を見据えた対策

物流業界の課題を解決するには、短期的な対策だけではなく、将来を見据えた長期的な戦略も不可欠です。

サステナブルな物流ネットワークの構築

環境負荷を抑えた持続可能な物流体制を確立することも、今後の重要な課題です。例えば、二酸化炭素(CO2)の排出量を削減するために、EV(電気自動車)トラックや水素燃料トラックの導入が進められています。

共同配送による輸送効率の向上

輸送効率を高めるためには、企業間で協力し、配送の最適化を図ることが効果的です。共同配送とは、複数の企業が物流を共有し、効率的な配送を行う仕組みを指し、国土交通省も促進しています。(※)

同じ地域に向かう複数の企業の商品を一つのトラックにまとめることで、輸送回数を減らし、燃料コストの削減やドライバーの負担軽減につなげられます。

※出典:国土交通省,共同物流等の促進に向けた研究会 提言(案) 概要,p1

関連記事▶共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

6.まとめ

今回は、物流危機の背景や主な要因、企業が取るべき対策を紹介しました。

現在、物流業界は深刻な危機に直面しており、労働力不足や燃料費高騰、2024年問題といった課題が企業経営に大きな影響を与えています。

このような状況を改善するためには、労働環境の改善や輸送の効率化、テクノロジーの活用が不可欠です。将来も見据えながら、さまざまな施策を用いて物流の危機を回避していく必要があるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)